Chick Corea Three Quartets 1981

チック•コリアの魅力とは、その最高に質の高い作曲と即興の融合を一人でやってのけてしまう事だ。しかもその時々の彼にとって最高のミュージシャン達と一緒に。

しかも彼は、自分を「硬派」にも「軟派」にも出来てしまう、稀に見る超客観的な態度のアーチストである。

このアルバムは硬派チックの中でも最高級に硬派でストレート。ジャズを芯の髄まで知った者が、インテリジェンスと真摯な態度で音楽を限界まで追求するとどうなるのか。結果超インテンスで、聴いたら絶対姿勢を正したくなる。そこには安っぽいセンチメンタリズムの入り込む余地はない。

スリークアルテッツは非常に立体的な構成で、銀河群の渦巻きを思い起こさせるコンポジション。(私はジャズのコンポジションをチックのこのアルバムの前作friends に入っているCapucino という、スリークアルテットに似た構成の曲に感化されて始めた。だから彼の作品がとにかく好きだ)

クアルテットNo 1、No3、2(なんで数字が入れ替わっているのか、知ってる人教えてください!) part 1,part2まで、compositionとimprovisation の継ぎ目の全く見つからなない。(これってジャズでは実にレア!)その辺のうまさが息をつかせないほどで、しかも一人一人のソロ、チック、ガット、ゴメス、ブレッカーという超級ミュージシャン達の絡みの塩梅、バランスの取り方の妙技に時間を忘れて聴き入っていると、表面的な感情は排除され、感覚、頭脳のもっとずっと深いところまですーっと切り込まれていく。part 2 -コルトレーンに捧げる-の最後のガットのドラムソロがほとんどサイレンスのようなシンバルの振動から入り、チックが注意深く囲いこむように少しずつ分厚く和声付けしていくところは、ブラックホールの中心を覗き込んでいるようで圧巻。限界まで鍛錬された陸上選手のようなストイックな楽章は、ついに最後の最後の音まで精緻に構築されて終わり、そこに簡潔で甘美なデザートのようにfolk songのフレーズが突如現れる、、、、(涙)

深海からついに浅瀬の楽園に辿り着いた時のように、

ここで必ず涙腺が刺激されてしまう私。

でもこれだけでは終わらない。しかもそれに続くは、Hairy Canary とSlippery when wet で軟派チックが硬派チックと戯れる、フリーな大人のお遊びの時間。

ブレッカーも真面目にこの遊びについていこうとしている、そこが大人可愛い!

最後のconfirmationでは、長年なんでいきなりピアノとベースがない上にいきなりこの選曲?と思っていたら、なんとチック自身がドラムをやっているそうで。

あーこれって極上を極めた後の大人の遊びだったのかー、またやられた。

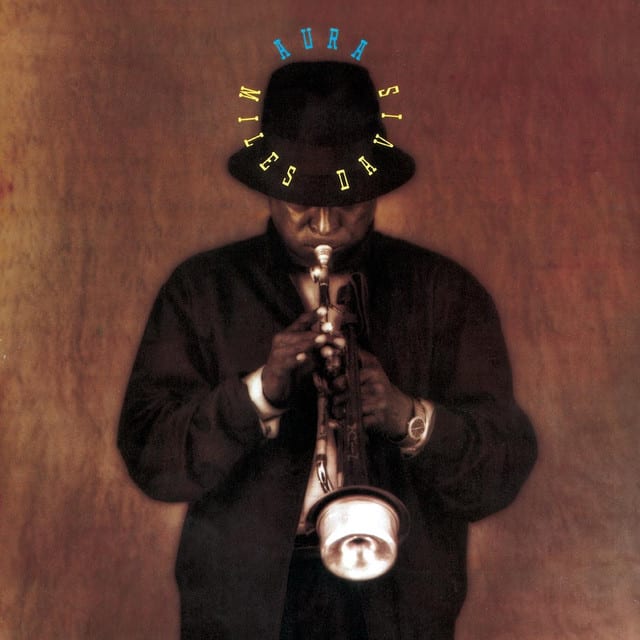

Miles Davis Aura 1989

デンマークを代表するジャズコンポーザー、パレ・ミッケルボルグが作曲し、マイルスをデンマークに招いてその作品に対して即興演奏して録音した、という異色アルバム。

マイルス自身は自伝で、良いアルバムだから聴いてみてよ、程度であんまり言及していないが、(客演なのであんまり思い入れが無いのだろう)私は、このアルバム、最高傑作だと思う。というか、個人的にマイルスの一番好きなアルバムの一つだ。

なぜかと考えると、きっとそれはヨーロピアンな感覚の精緻な構築性の中に、マイルスが野生の研ぎ澄まされた感性を注ぎ込んでいるからだ。そういう系統ではもちろん、マイルスとギル•エヴァンスとの共同作業が一番有名だし、最上の才能がお互いを最大限に理解した上での共演は言うまでもなく素晴らしいが、このアルバムの場合は、初対面で、しかもアメリカ大陸同士でない特殊性がある(ミッケルボルグのコンポジションの方はマイルスの音楽への最大限の知識と理解と愛がが感じられる)、何の先入観もなく、マイルスは瞬間瞬間に、新鮮な驚きを持って即興しているように聞こえる。アメリカでの自身のグループのように、他のミュージシャンをコントロールしたり、時に威嚇したり、アメリカの聴衆に焦らされたり、そういう苦労する必要がないからこその自由なのだろう。(そういうアメリカのど真ん中にいて人間的なマイルスを見るのも大好きなのだけれど)

ご存知のようにマイルスは、万華鏡のような人で、どんな安っぽいデジタルな俗っぽいバックに置いても太陽のように燦々と輝けるのだが、ミッケルボルグはマイルスにヨーロッパのシックな構築性の伝統、北欧の独特な透明感と緊張感のある響き、熟練した最前線のミュージシャン達の演奏を持って、最高の空間をマイルスに提供した。(ジョン・マクラフリンのすっごいギターも聴きどころ!例によって何にも調べず聴く私は、「このとんでもないエレギ誰なんやろ?」って長年思いながら聴いていたんだけど、やはりこれだけの演奏が出来るのはマクラフリン様だったのである。)

その結果はどのマイルスのアルバムとも違う、面白いものになっていると思う。

いつだったか、この「オーラ」の大ファンだとデンマークでいつもお世話になっているサウンドエンジニア、レイフに話したら、ミッケルボルグの作品のCDをくれた。素晴らしかったが、やはり「オーラ」のイメージが強過ぎて、マイルス抜きにはなんか「竜の目」が入ってないように聴こえてしまう。すんません、ミッケルボルグさん!

ヨーロッパの現代音楽の響き、ハープとオーボエのクラシカルなオーケストレーションから一転してのマイルスの純真なソロ。エレクトロで複雑な変拍子のリズムセクションと

それにのって漂うマイルス。早急なテンポの洗練されたヨーロピアンフリージャズ。教会の鐘のように鳴り響くリピートフレーズ。

それぞれの曲は、白、紫、赤、緑、オレンジというように色のタイトルがつけられていて、きっと前述した万華鏡のようにバックによって移り変わるマイルスのオーラを表現しているのだろう。

斬新で美しくインスピレーションに満ち溢れていて、細部まで考え抜かれたコンポジションの構築感とマイルスの経験に磨かれた即興の拮抗する危ういバランスが、どこを切り取っても最高のアルバムである。

前述のチックのスリークアルテッツもこの「オーラ」も、違う意味でジャンルを超越している。

彼らは、ただストレートアヘッドに音楽の内部に、内部に向かって貪欲に猛進することにより、書くこと、即興することのボーダーラインさえ超えてしまった。

そういえばこの間チックコリアからメールが来ていて(って本人から来るわけないじゃん!チックのファンクラブみたいのに入ってたらくる自動メール笑) それで目に止まったのが、最近チックにこういう質問した生徒がいたんです、という話。「私は自分自身のスタイルを作らねばという強迫観念に取り憑かれているのだが、どうしたらいいのか」と。チックの答えは、「それはお勧めできない、何故ならあなたはどんなに自己否定しようと、あなたが出している音があなた自身なのだから」と。

「それよりは、あなたが正直に「本当に好きなもの」を演奏した方がいい。あなたが正しいと思うもの、あなたが良いサウンドだと思うものを。あなたが本当に好きなものを練習し、あなたが演奏したいと望む人と演奏し、あなたが聴きたいと思うものをクリエイトしなさい」、という、今日のチックズ アドヴァイスでした。ピース!