鹿島神宮参詣は21日に変更になりました。20日はガルパンのレンタカーで大洗を中心に回ります。19日の宿泊と食事はなしで、いずれも20日になりました。

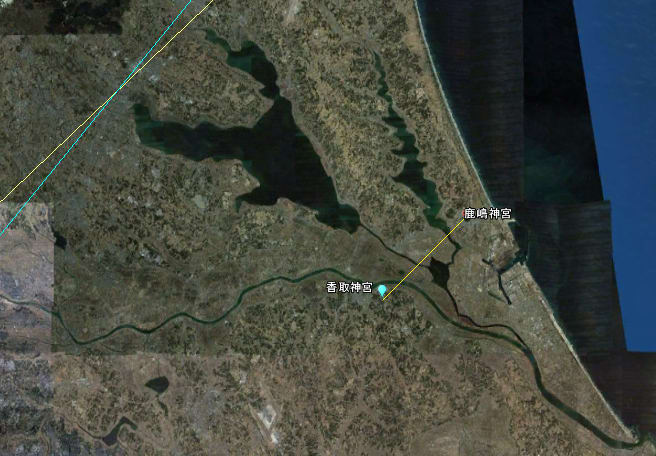

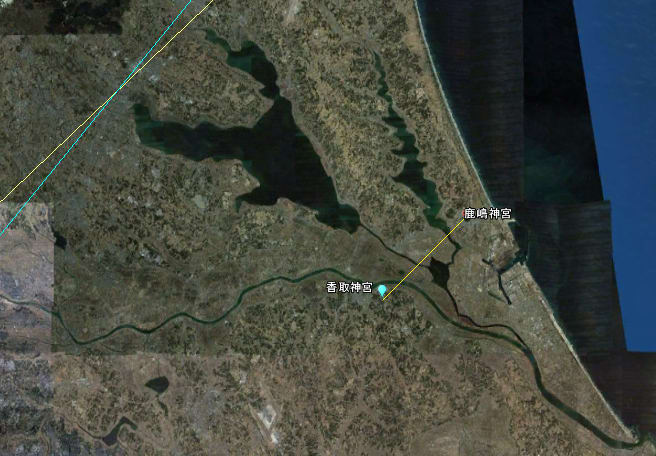

鹿島神宮は香取神宮とセットなのですが、それは二つの神宮の距離からも分かることです。グーグルアースによると2地点間の距離は13kmピッタリ↓。13という数字は西洋では忌み嫌われていますが、聖書学的には第13部族の祭司レビ族を象徴する数字です。

ラインの角度は正確に45度

両神宮とも藤原氏と関係が深いのですが、鎌足を祭る、奈良県の多武峰にある談山神社の十三重塔に見られるように、藤原氏は13という数字によって、自らの出自を祭司であると暗示しているのです。

鹿島の由来は香島ともされますが、日本の沿岸が現在よりも海に侵食されていた時代には、霞ヶ浦も面積が大きく、その形は鹿の角に似ていたのです。海面を5m高くした図↓のように、古代には鹿島神宮と香取神宮は海を挟んで対岸に位置していました。これは、古大和湖の南端にあった、酒船石と益田岩船が対岸に位置していたのと同じです。

小さい赤い点が鹿島神宮と香取神宮(カシミール3Dで作成)

画像だけ表示に拡大すると見えます

現在の海岸線と霞ヶ浦

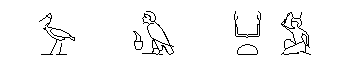

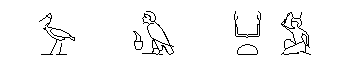

香取神宮はカンドリと読まれますが、ここにはコウノトリ(香の鳥)が隠されていて、古代エジプトでコウノトリのヒエログリフはバーと読まれます。意味は魂です。対して、鹿島の方は、ヒエログリフでカーと呼ばれる「上に上げた両手」を鹿の角で暗示しているのですが、カーの意味は霊的なもの。担ぐという日本語はヒエログリフにあり、カーのヒエログリフの後に頭に籠を載せた人物で表されます。ヒエログリフの読みもカツグです。

カーの冠のホル王

左からコウノトリ(Baa)、魂を意味するバー、担ぐのヒエログリフ

このように、鹿島神宮はカーで、香取神宮はバーという、共に霊魂や霊的なものを表すあやふやなものを隠し持っていたのです。このあやふやなものが日本語になるとフツと呼ばれるのです。古事記や日本書紀で、布都御魂(ふつのみたま)や布都御魂剣(ふつみたまのつるぎ)として登場するフツです。これが仏教になるとブッダのブツに濁るのです。

ここから、香取神宮には経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が祀られ、鹿島神宮には布都御魂の剣が祀られるわけです。憶測ですが、バーとカーは陰陽の関係にある根源的な霊で、これが聖書に書かれる聖霊なのではないかと思います。

というのも、祭司の藤原氏が契約の箱を見ており、契約の箱の破壊的な力も知っていたと考えられるからです。契約の箱の力は、御父や御子イエスの力ではなく、肉体を持たない第三の神である聖霊の力ですから。そして藤原氏は、契約の箱と共に、モーセが造らせた青銅の蛇ネフシュタンを見ていた。それを象徴的に模(かたど)ったのが剣で、布都御魂の剣とはネフシュタンを指していたのです。ネフシュタンの本物は伊勢神宮らしいですが。

布都御魂の剣が青銅の蛇ネフシュタンだったからこそ、青銅の蛇を仰ぎ見た者の命が救われたのと同じく、布都御魂の剣に毒気から覚醒させる力があるとされるのです。命が得られるのだから、これが復活のフツで、イエスは腹から御霊が流れると言っているので、復と腹は同じ旁(つくり)なのです。また、御霊や聖霊がフツだと分かります。ただし、イエスが言っているのはご自身の分け御霊のこと。

「だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう」『ヨハネによる福音書』7章37-38

今回は鶴と亀さんが悲願の参詣なので、鹿島神宮と香取神宮に秘められた奥義を公開することになりました。以前に、香取神宮の家系の読者がいて、その他にも賀茂氏の神社関係者も読者にいました。神社関係の方は自分たちの祭っている神や儀式に深入りすることが出来ません。詮索は僕のような外野がやることで、外野だから好きなことを書けるわけです。

エフライム工房 平御幸

鹿島神宮は香取神宮とセットなのですが、それは二つの神宮の距離からも分かることです。グーグルアースによると2地点間の距離は13kmピッタリ↓。13という数字は西洋では忌み嫌われていますが、聖書学的には第13部族の祭司レビ族を象徴する数字です。

ラインの角度は正確に45度

両神宮とも藤原氏と関係が深いのですが、鎌足を祭る、奈良県の多武峰にある談山神社の十三重塔に見られるように、藤原氏は13という数字によって、自らの出自を祭司であると暗示しているのです。

鹿島の由来は香島ともされますが、日本の沿岸が現在よりも海に侵食されていた時代には、霞ヶ浦も面積が大きく、その形は鹿の角に似ていたのです。海面を5m高くした図↓のように、古代には鹿島神宮と香取神宮は海を挟んで対岸に位置していました。これは、古大和湖の南端にあった、酒船石と益田岩船が対岸に位置していたのと同じです。

小さい赤い点が鹿島神宮と香取神宮(カシミール3Dで作成)

画像だけ表示に拡大すると見えます

現在の海岸線と霞ヶ浦

香取神宮はカンドリと読まれますが、ここにはコウノトリ(香の鳥)が隠されていて、古代エジプトでコウノトリのヒエログリフはバーと読まれます。意味は魂です。対して、鹿島の方は、ヒエログリフでカーと呼ばれる「上に上げた両手」を鹿の角で暗示しているのですが、カーの意味は霊的なもの。担ぐという日本語はヒエログリフにあり、カーのヒエログリフの後に頭に籠を載せた人物で表されます。ヒエログリフの読みもカツグです。

カーの冠のホル王

左からコウノトリ(Baa)、魂を意味するバー、担ぐのヒエログリフ

このように、鹿島神宮はカーで、香取神宮はバーという、共に霊魂や霊的なものを表すあやふやなものを隠し持っていたのです。このあやふやなものが日本語になるとフツと呼ばれるのです。古事記や日本書紀で、布都御魂(ふつのみたま)や布都御魂剣(ふつみたまのつるぎ)として登場するフツです。これが仏教になるとブッダのブツに濁るのです。

ここから、香取神宮には経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が祀られ、鹿島神宮には布都御魂の剣が祀られるわけです。憶測ですが、バーとカーは陰陽の関係にある根源的な霊で、これが聖書に書かれる聖霊なのではないかと思います。

というのも、祭司の藤原氏が契約の箱を見ており、契約の箱の破壊的な力も知っていたと考えられるからです。契約の箱の力は、御父や御子イエスの力ではなく、肉体を持たない第三の神である聖霊の力ですから。そして藤原氏は、契約の箱と共に、モーセが造らせた青銅の蛇ネフシュタンを見ていた。それを象徴的に模(かたど)ったのが剣で、布都御魂の剣とはネフシュタンを指していたのです。ネフシュタンの本物は伊勢神宮らしいですが。

布都御魂の剣が青銅の蛇ネフシュタンだったからこそ、青銅の蛇を仰ぎ見た者の命が救われたのと同じく、布都御魂の剣に毒気から覚醒させる力があるとされるのです。命が得られるのだから、これが復活のフツで、イエスは腹から御霊が流れると言っているので、復と腹は同じ旁(つくり)なのです。また、御霊や聖霊がフツだと分かります。ただし、イエスが言っているのはご自身の分け御霊のこと。

「だれでもかわく者は、わたしのところにきて飲むがよい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう」『ヨハネによる福音書』7章37-38

今回は鶴と亀さんが悲願の参詣なので、鹿島神宮と香取神宮に秘められた奥義を公開することになりました。以前に、香取神宮の家系の読者がいて、その他にも賀茂氏の神社関係者も読者にいました。神社関係の方は自分たちの祭っている神や儀式に深入りすることが出来ません。詮索は僕のような外野がやることで、外野だから好きなことを書けるわけです。

エフライム工房 平御幸