篆刻を始めようとしているのは既にお知らせした。

カルチャー・スクールは年明けから始まるのだけれど、スクールの近くの書道用品を鬻ぐお店で道具を買い揃えたのである。

そして、自分が出来る範囲で練習を始めたのである。

印刀を石に入れる時の緊張感は、堪らない。

たまたま、若かりし頃に中国に行く機会が多くその都度印材を買い揃えていた。

この日に備えて・・・である。

石が喜んでいる。

これらの石は、ぼくの名前印や蔵書印である。

これは一部。

お気に入りの分である。

さて、刻する時に使用する「印床」である。

ネジ式のものにした。

これに印材を挟んで印刀を入れるのである。

その印刀である。

ケース入りのものにした。

印泥である。

一両装のサイズである。

色が気に入ったので直ぐに決めた。

基本的には、この三種で篆刻は出来るけれど、さらに買い揃えたのである。

耐水紙やすりである。

印材の表面を磨いたり、余分なワックスを落とす時に使用する。

印材の不揃いな面を整え、押印した時の鮮やかさを担保するのである。

これは雁皮紙(がんぴし)である。

印稿の一つの方法として、この紙に刻すべき文字や紋様を画いて、裏返しに貼り付ける。

するとその印稿を刻していける。

言いかえれば、逆字を画く必要が無いのである。

そのために用いる。

小筆である。

都合3本調達したのである。

硯である。

これはぼくが愛用している中国からの渡来ものである。

と言っても、ぼくが北京で買い求めた硯である。

もう一つ、これは新たに買い求めた。

黒墨と赤墨を夫々磨るための硯である。

これは印稿の時に用いるのである。

これは墨。

左側二つが篆刻専用の墨。

左二つは中国から買い求めてきた墨である。

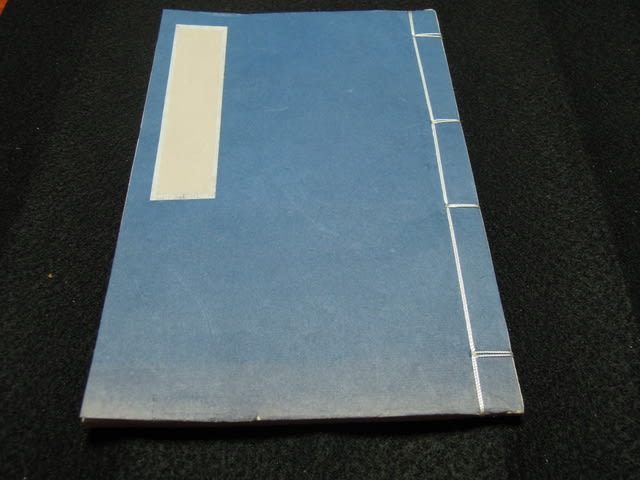

自分が刻した印影を押して保存する帳である。

これは和綴じしてある。

これは一枚づつになっている用紙である。

使い勝手は良いけれど、改めて綴じなければならない分、面倒である。

これは印矩といって、印を真っ直ぐ躊躇い無く押すための道具である。

これを使ったからと言って、決して正しく押せる訳でもないけれど、少なくても安心して位置を決められると言った感じであろうか。

年明けが楽しみである。

来年こそは、自分で刻した雅印をくっきりと押したいものである。

にほんブログ村

荒野人

カルチャー・スクールは年明けから始まるのだけれど、スクールの近くの書道用品を鬻ぐお店で道具を買い揃えたのである。

そして、自分が出来る範囲で練習を始めたのである。

印刀を石に入れる時の緊張感は、堪らない。

たまたま、若かりし頃に中国に行く機会が多くその都度印材を買い揃えていた。

この日に備えて・・・である。

石が喜んでいる。

これらの石は、ぼくの名前印や蔵書印である。

これは一部。

お気に入りの分である。

さて、刻する時に使用する「印床」である。

ネジ式のものにした。

これに印材を挟んで印刀を入れるのである。

その印刀である。

ケース入りのものにした。

印泥である。

一両装のサイズである。

色が気に入ったので直ぐに決めた。

基本的には、この三種で篆刻は出来るけれど、さらに買い揃えたのである。

耐水紙やすりである。

印材の表面を磨いたり、余分なワックスを落とす時に使用する。

印材の不揃いな面を整え、押印した時の鮮やかさを担保するのである。

これは雁皮紙(がんぴし)である。

印稿の一つの方法として、この紙に刻すべき文字や紋様を画いて、裏返しに貼り付ける。

するとその印稿を刻していける。

言いかえれば、逆字を画く必要が無いのである。

そのために用いる。

小筆である。

都合3本調達したのである。

硯である。

これはぼくが愛用している中国からの渡来ものである。

と言っても、ぼくが北京で買い求めた硯である。

もう一つ、これは新たに買い求めた。

黒墨と赤墨を夫々磨るための硯である。

これは印稿の時に用いるのである。

これは墨。

左側二つが篆刻専用の墨。

左二つは中国から買い求めてきた墨である。

自分が刻した印影を押して保存する帳である。

これは和綴じしてある。

これは一枚づつになっている用紙である。

使い勝手は良いけれど、改めて綴じなければならない分、面倒である。

これは印矩といって、印を真っ直ぐ躊躇い無く押すための道具である。

これを使ったからと言って、決して正しく押せる訳でもないけれど、少なくても安心して位置を決められると言った感じであろうか。

年明けが楽しみである。

来年こそは、自分で刻した雅印をくっきりと押したいものである。

にほんブログ村

荒野人