岩手県遠野市綾織町新里の山中にひっそりとある。

その五百羅漢は、ただ静謐のなかにあって沈黙を続けている。

殆ど人も訪れない山中である。

ましてや、晩秋の落ち葉を踏みしだいて上らなければならない。

苦行である。

道なき道を上るのである。

岩がゴロゴロしているのだ。

実はこの岩に、羅漢さまが刻まれている。

誰が供えたのか賽銭があった。

和尚への賽銭か、五百羅漢への供えなのか判然としないけれど、日本人の「そうしなければこの場を去り難い」との優しさが滲んで見えるのである。

まず、この橋を渡る。

枯葉に埋もれそうな橋である。

ここがこの橋を架ける必要を生じた源流である。

岩の祠のようにも見える。

何か得体の知れないものが潜んでいそうな気配であった。

この上がほぼ頂上であるけれど、ぼくたちは「五百羅漢」が何処にあるのか探してしまった。

五百羅漢のイメージが固定してしまっているからである。

立体的な羅漢を考えてしまっていたからである。

それは間違いであった。

それと同時に、山深くあって時おり鳴く鳥の声が聴いた事の無いような声であったからである。

まるでそれは怪鳥のようなおどろおどろした鳴声であった。

ある種の恐怖感があって、視線は上だけに固定されてしまっていたのであろう。

実は足元にこそ、羅漢さまは居られたのである。

岩に線刻画として描かれていたのである。

かつて京の都で鬼が人間と共生していた頃「鵺(ぬえ)」が夜な夜な鳴いた。

「鵺の鳴く夜は怖ろしい」のである。

そんなイメージが頭を過ぎった。

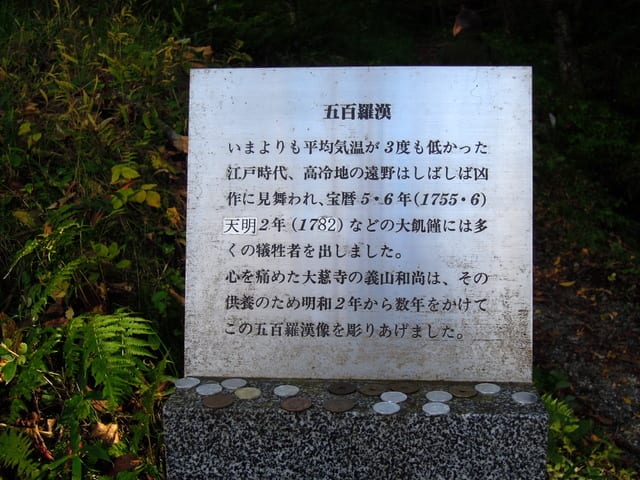

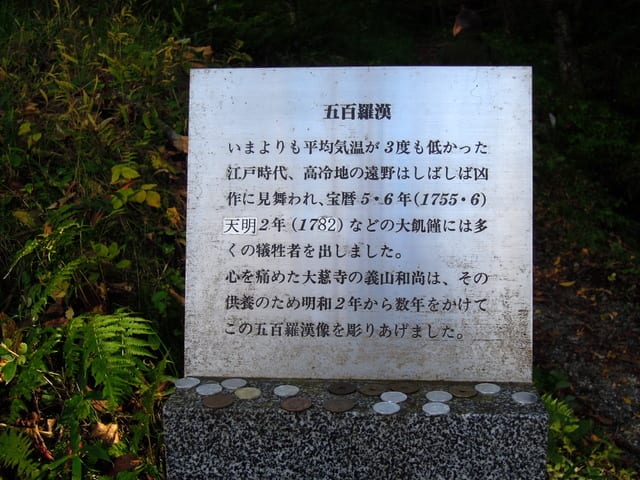

だがしかし、遠野における天明の大飢饉による餓死者を供養するために、天明3年(1765年)に大慈寺の義山が山中の自然石に500体の羅漢像を刻んだものと伝わるのである。

死者の霊魂は既に昇天しているのであって、ここには義山和尚の思いが沈殿しているのみであるのだ。

羅漢像は立体的な彫刻ではないのだ。

この場所に、ぼくたちは祈りを捧げつつ下山したのであった。

なぜかしら、身も震えるような畏怖とクマに対する物理的な恐怖が激しく襲いかかって来たのである。

一番上にある「観音様」のような岩がぼくたちを見下ろして笑っていたのであった。

東北の被災地には、いま義山の分身が舞い降りている。

現在の義山もまた崇高である。

にほんブログ村

にほんブログ村

荒野人

その五百羅漢は、ただ静謐のなかにあって沈黙を続けている。

殆ど人も訪れない山中である。

ましてや、晩秋の落ち葉を踏みしだいて上らなければならない。

苦行である。

道なき道を上るのである。

岩がゴロゴロしているのだ。

実はこの岩に、羅漢さまが刻まれている。

誰が供えたのか賽銭があった。

和尚への賽銭か、五百羅漢への供えなのか判然としないけれど、日本人の「そうしなければこの場を去り難い」との優しさが滲んで見えるのである。

まず、この橋を渡る。

枯葉に埋もれそうな橋である。

ここがこの橋を架ける必要を生じた源流である。

岩の祠のようにも見える。

何か得体の知れないものが潜んでいそうな気配であった。

この上がほぼ頂上であるけれど、ぼくたちは「五百羅漢」が何処にあるのか探してしまった。

五百羅漢のイメージが固定してしまっているからである。

立体的な羅漢を考えてしまっていたからである。

それは間違いであった。

それと同時に、山深くあって時おり鳴く鳥の声が聴いた事の無いような声であったからである。

まるでそれは怪鳥のようなおどろおどろした鳴声であった。

ある種の恐怖感があって、視線は上だけに固定されてしまっていたのであろう。

実は足元にこそ、羅漢さまは居られたのである。

岩に線刻画として描かれていたのである。

かつて京の都で鬼が人間と共生していた頃「鵺(ぬえ)」が夜な夜な鳴いた。

「鵺の鳴く夜は怖ろしい」のである。

そんなイメージが頭を過ぎった。

だがしかし、遠野における天明の大飢饉による餓死者を供養するために、天明3年(1765年)に大慈寺の義山が山中の自然石に500体の羅漢像を刻んだものと伝わるのである。

死者の霊魂は既に昇天しているのであって、ここには義山和尚の思いが沈殿しているのみであるのだ。

羅漢像は立体的な彫刻ではないのだ。

この場所に、ぼくたちは祈りを捧げつつ下山したのであった。

なぜかしら、身も震えるような畏怖とクマに対する物理的な恐怖が激しく襲いかかって来たのである。

一番上にある「観音様」のような岩がぼくたちを見下ろして笑っていたのであった。

東北の被災地には、いま義山の分身が舞い降りている。

現在の義山もまた崇高である。

荒野人