唐松林の中に小屋を建て、晴れた日には畑を耕し雨の日にはセロを弾いて暮したい、そんな郷秋<Gauche>の気ままな独り言。

郷秋<Gauche>の独り言

αマウントは死んでいますか?

Is the Sony A-mount dead? Will there be a Sony a99 camera successor?

Photo Rumorsに、αマウントカメラ愛用者にはショッキング(だと思われる)な記事が掲載されておりました。

もし、because it now represents less than 1% of all interchangeable camera lens sales.が事実なら、経営者はαマウントレンズとカメラの製造販売をすぐにでも止めることでしょう。三十数本ものレンズをひっくるめても交換レンズの売り上げの1%にも満たないのであればαマウントの需要はないも同然ですから、切り捨てる。

これが経営の常識だとすると、連結売上高に占めるフィルムの売り上げが1%(2011年3月期)しかないのにフィルムを作り続けている富士フイルムは非常識な会社と云えますね。もっともフジは「銀塩写真による更なる写真の文化の発展を目指す」と宣言していますので止めるわけには行きません(こちら参照)。と云うか、フイルム事業からイメージング事業への移行を成功させた富士フイルムの余裕の成せる技なのかも知れませんが。

マウントの廃止と云うことで云えば、いまだに8本ものマニュアルフォーカスレンズをカタログに載せているニコンも非常識と云うか、たいしたものですね。決して好調とは云い難い同社のイメージング事業ですが、ここは1959年の「F」と同時に登場した普遍の「F」マウント(実は、マウントの機械的寸法は同一でも時代と共に進歩しており、結構使えないボディとの組み合わせはある)を謳うニコンの意地、写真文化発展の一翼を担ってきたと云う自負と責任感でしょうね。

と云う訳で今日の一枚は、富士フイルムがいまでも作り続けているフィルムと、ニコンが今でもカタログモデルとしてフツーに販売しているマニュアルフォーカスレンズ、NIKKOR Ai 20mm F2.8S(郷秋<Gauche>のコレクションより)。

毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、8月15日に撮影した写真を5点掲載いたしました。秋の足音が聞こえ始めた森の様子をどうぞご覧いください。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

大きな葉っぱ

直径5-60センチはあろうかと云う大きなこの葉。何の葉っぱだと思いますか?

桐の木の葉です。成木でも20-30センチと大きな葉をつけますが、若木では特に大きくなるのだとか。葉が人の手よりも低いところにあるのは、この木が奈良川(下って恩田川、さらには鶴見川となる)の護岸壁に生えてきたものだから。このまま大きくなると護岸壁を壊してしまいますので遅くても数年後には切られてしまう運命です。

毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、本日撮影した写真を5点掲載いたしました。秋の足音が聞こえ始めた森の様子をどうぞご覧いください。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

相性

人と人、人と動物、人と機械、機械と機械等々、何事にも何物にも相性と云うものが存在します。人と人、人と動物、人と機械ならば、こちらが妥協すれば、あるいは折り合いをつけ、上手くとはいかないまでも何とかやり繰りが可能な訳ですが、機械と機械の相性が悪いとなると、根本的な原因を究明しそこに存在する問題を解決しなければまったく機能しません。

昨夜から突然、永年利用しているgoo blogとリンゴ社製品との関係が上手く行かなくなってしまいました。一昨日から若干嫌な感じがあったのですが、昨晩から決定的。写真を含む記事の投稿が出来ない状態なのです。

昨日はMacBookをiPhoneのテザリングでネットに接続していたのでその影響かとも思ったのですが、自宅に帰って来ても同じ状態です。ブラウザに問題があるのかとも思いましたが、ChromeでもFirefoxでもSafariでも同じ状況です。

差し当たりThinkPadからであればどのブラウザでもまったく問題なく利用できますので、しばらくは老兵に頑張ってもらいながらの様子見ですね。と云う訳で今日は写真なしでの投稿です。

P.S. 昨日掲載できませんでした「開成館」の写真を追加掲載いたしました。

毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

開成館

安積(郡山)地方開拓を象徴する「開成館」です。1873(明治6)年に旧福島県と地元の有志によって結成された「開成社」により開墾が始まりましたが、その拠点として翌1874年に建設されたのがこの開成館です。当時は郡山地方に西洋建築の技法が伝わっていなかたため、地元の大工が絵図を参考に建てた3階建ての擬似洋風建築です。

ちょうど屋根の真上に太陽がありiPhoneのカメラでは上手く撮ることができませんでしたが、当時の大工の労作である擬似洋風の建物が今に伝えら、2009年には経済産業省が選定する近代化産業遺産にも認定されております。内部は安積(郡山)地方開拓の歴史を伝える博物館様になっておりますが、あれもこれもと広く浅く紹介する、行政主導の施設ではありがちな中途半端なものとなっているのが残念です。

毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。 blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

はや二年

6月に3周忌を済ませてはおりましたが、それは「数え」でのことで、ようやく二年を過ぎたところで迎えたお盆です。早いものです。線香をたむけ、遺影を見ると「帰ってきたか、ご苦労さん」と云う父の声が聞こえてくるようでした。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。 blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

みちくさ万歳!

散歩で出会うみちくさ入門

—道ばたの草花がわかる!—

佐々木知幸著 文一総合出版 1,944円(税込)

ISBN 9784829973912

良い本に出会いました。多くの人からは見向きもされない道ばたの草花(みちくさ)が大好きな郷秋<Gauche>には絶好の書。惜しむらくは127ページにあれもこれもと詰め込みすぎて写真が小さくて肝心な葉や花の形が良く判らないものがあること、持ち歩いて「みちくさ」と見比べるにはやや大きいこと。贅沢を云えばキリがありませんが、「みちくさ」好きにはお勧めの一冊です!

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

並ばない私

8月10日、コメダ珈琲がついに北海道上陸、東札幌5条店オープンとのニュース。開店早々1時間半待ちの行列ができていたとの報道。目出度い。

ちなみに郷秋<Gauche>は並びません。いや、電車やバスに乗るときには並びますよ。それがルールだから。でも、エレベータに乗る人が行列していたらエスカレーターか階段で上がります。エスカレーターに行列ができていたら階段で上がります。

郷秋<Gauche>は何よりも「待たされる」のが嫌いです。並んでまで、待たされてまで食べようとは思わない。待つのは自分の意思だから気にならないけれど「待たされる」のには耐えられない。はい、はっきり云って我儘です。協調心に欠けるかも知れません。でも、我が意思に反して待たされる、私の時間が強制的に浪費させられるのには我慢ができないのです。そんな身勝手な奴とは付き合いたくない? はい、結構です。私は私がしたいようにします。私が生きたいように生きていきます。

でも、全く並ばないわけではないんです。例えばタマタカの鼎泰豊。松山空港に飛ぶのと比べればはるかに短い時間で美味しい小龍包をいただけますからね。

例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、秋のエノコロ草。もう少し季節が進んで金色になると、なる程「秋のエノコロ草」と納得できますが、今はまだ青々としています。それでもやっぱり「秋のエノコロ草」。「立秋」は暦の上だけのことではなく、身近なところから忍び寄っているのです。しか〜し、本名は「エノコロ草」(エノコロは犬の意)なのにどうして別名は「猫じゃらし」なのでしょうか。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

「君が代」は好きなテンポで歌って良いらしい

北陸地方の某市で古書店を営む友人が、「体操男子団体、金メダルおめでとう! それにしても、あの『君が代』「のテンポはなんだったんでしょう…… 指定は♩=60なんだけど、♩=40くらいじゃありませんでしたか?」と、あるところに書いておられた。

これに対してある方が、「内村も『大きな声で歌おう!…と思ってたけど思ってたよりテンポが…』って言ってましたね(^w^)」と云うコメントを書かれていました。

見ていないので断定的なことは云えませんが、きっとホントに遅いテンポだったのだろうと思います。

気になったので調べてみました。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

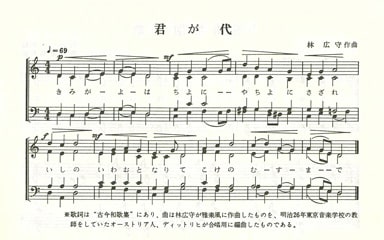

「国旗及び国歌に関する法律」の第二条において「国歌は、君が代とする」、その第2項に「君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする」と書かれており、お馴染みの楽譜が掲載されていました。

でも、この楽譜、ちょっと不思議です。楽曲の多くは、作曲者がこのように演奏して欲しいと云う思いを持って速さや強弱、曲想などの表現方法についての指定をすることが多いのですが、この「君が代」にはそのような指定がまったくありません。と云うことは、どのようなテンポで、どのようなダイナミクスや曲想で演奏しても良いことになります。演奏する者の感性に任されている訳ですね。

しかしですよ、演奏が余りにもテンポが遅かったり速すぎたりすると、慣れ親しんだ歌であったとしても非常に歌いにくくなりますし、歌詞の意味も判りにくくなってしまいますから、適切な演奏速度と云うのはおのずと決まってくるものだと思います。

郷秋<Gauche>がこの43年間慣れ親しんでいる「君が代」です。♩=69です。ダイナミクスの指定があります。そして何よりも、混声四部合唱です。判る人にはすぐに判ることと思いますが「我が社」(注)で昭和4年から歌い継がれてきた「君が代」です。一般的に「国歌斉唱」と書かれたり云われたりする場面でも我が社では「国歌」とのみ書かれ、云われます。「斉唱」とはUnison、つまり全員が同じ旋律を歌うことだからです。あえて「合唱」とも云いませんがこれが我が社の常識です。世間の非常識かも知れませんが(^^)

注:周りに人がいるところ(例えば居酒屋)などで我が母校にして勤務先のことを話すときに使う「隠語」。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

日本に根付くか、自動車文化

マツダが初代ロードスター(NA)の純正レストアパーツを2017年から供給する計画を発表した。

NAは1989年に登場しているから初期型の車齢は既に27年に達している。国産車の平均寿命(最初の登録から抹消までの年数)は12年程度だから、既にこれを2クール消化しており、古い車を愛でる文化が一部の愛好家の間にとどまっている日本においては十分ヒストリックカーと云って良い車になっている。

1989年は、ホンダからNSX(初代。発売は1990年)、日産からスカイラインGT-R(R32)そしてマツダからはロードスター(NA)が登場するなど、日本におけるスポーツカーのヴィンテージイヤーとして記憶される年だが、初期型は販売から27年を迎え、新車当時の走りを再現するためにはレストレーション作業(レストア)が必要な時期に入って来ている。

NSXとGT-Rはもともと高価な車だから大切に乗られ、更には金に糸目をつけないレストアが行われている可能性があるが(NSXにはホンダ自身によるリフレッシュプログラムがあった。今秋に再開予定)、NAは本格的なスポーツカーとしては廉価であったために、今は走ってはいてもかなり痛んでいるものも見かける。

そんなNAのためにメーカー自らがパーツを供給してくれるとなると、手ごろなベース車両を見つけてレストアしようかと云う方も出て来るのではないだろうか。家族が増えたので手放してしまったけれど、もう大きな車は必要ないからと昔乗っていた車にもう一度乗ってみる。そして親から子へと引き継がれいつまでも愛される、そんな文化が根付いてこそ真の意味で日本が自動車先進国に追いついたと云えるようになるんじゃないかな。

例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、夏の音の主役の一つでもある蝉。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

臭木

先週、12年前に撮った臭木をご覧いただきましたが、今日は昨日撮った臭木。画質は格段に良くなっておりますが、絵は12年前のものの方が良いかも知れません(^^;

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

小さなルッコラ畑

我が家の小さなルッコラ畑。防虫ネットや農薬などの虫対策をまったくしていませんので、虫喰いだらけです。虫さんの食べ残しの葉だけを選んで採って頂いております(^^; 根っこが残っているからなのでしょうね、次々に新しい葉があえてくるので虫の食べ残しだけでも二人で食べるのには有り余るほどの収穫です。本当は朝採りが良いのだと思うのですが朝は慌ただしいので帰宅後に採るのですが、この時間になると蚊との戦い。長袖・長ズボンでもあっという間に蚊に刺されて大変なことになりますが、それでも採って食べたい美味しさです。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

先々週と先週の撮影&掲載は都合によりお休みいたしましたが、今日、久しぶりに撮ってきました。明日の掲載を予定しておりますのでどうぞお楽しみ!

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

私立大学の44.5%が定員割れ

日本私立学校振興・共済事業団が今年実施した「学校法人基礎調査」の結果をまとめた「2016年度私立大学・短期大学等 入学志願動向」を公表した。

http://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukou283.pdf

大学全体に占める入学定員未充足校の割合は44.5%(前年比1.3ポイント増)となった。一方、集計対象となった577校全体の定員充足率は104.4%と100%を超えている。「ねじれ」にも見えるこの矛盾の原因は大都市圏の大規模大学に入学者が集中し、地方に多い小規模校の入学者が大幅に減少しているところにある。

短期大学は集計対象の311校全体の定員充足率は90.07%(前年比2.71ポイント減)で、入学定員未充足校が66.9%(前年比5.9ポイント増)もある。ただし、東京・神奈川の短期大学の入学定員充足率は100%を超えており、大学同様地方の短期大学に入学定員未充足校が集中していることが伺える。

例えば、大学設置基準(この基準が満たされていないと大学を設置することが出来ない)により入学定員100人(収容定員400人)の大学には10人の教員が必要だとする。大学を設置する学校法人は10人の教員に支払う給与と学校運営に必要な諸経費を400人の学生が納入する授業料から支払う。所謂利益はほとんど無いと考えて良い。この大学のある年の入学定員充足率が50%、つまり入学者が50人になったとすると教員の給与など学校運営の諸経費支払いのための資金が1/8不足することになる。この状態が4年続くと必要な資金の半分が不足し支払いが滞り、これが続くと倒産することになる。大学も倒産するのだ。

「動向」を仔細に見ていくと、入学定員充足率が50%未満の大学が13校、短大が11校あることがわかる。この24の大学・短大は既に倒産の危機に晒されているわけで、遠からず倒産の憂き目を見るのは必至。

大学に入ろうとする高校生は、少なくとも在学中に倒産する心配のない大学を選ぶ必要がある。まず安心なのは大都市圏の大規模校(有名校でもある)である。ただし、この手の大学に入学するのは難しい(入学定員が400-500人の大学志願倍率は3.11倍、3000人以上の大学は12.08倍)。高校生の皆さん、ポケモンGOで遊んでいないで勉強しましょう。全国の高校生が大都市圏の大規模校を目指して一所懸命勉強して目標を達成すると、地方の小規模校の経営がますます厳しくなり倒産(経営破たん・閉校)となる大学が更に増えることにはなるのですが・・・。

例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、昨日に続いて12年前に当時の最新鋭DSLR、Nikon D70で撮った凌霄花(のうぜんかずら)。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。なお、先々週と先週の撮影&掲載は都合によりのお休みしました。今週末はいつも通りの撮影&掲載を予定いたしておりますのでどうぞお楽しみに。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

12年前

昨日と一昨日にご覧頂いた写真は「ストック物」であると書いたが実は2004年、つまり12年前に撮ったものである。

12年前と云えばニコンからそれまでのDSLRより格段に安い標準ズームレンズ付きで206,000円(税別。ボディのみはD100の半額の150,000円)のD70が登場した、云うならばDSLR普及元年である。性能的には後のD3000シリーズにも劣るが、レンズはAF-S DX 18-70mm F3.5-4.5Gと云う金属製マウントのかなり上等なものが用意されていた。このレンズは結構気に入っていたので廃番になった後も程度の良い中古を探して人にも勧めたものだ。

今日ご覧頂く写真はD70とAF Zoom Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6G(かなり前に知人にあげてしまったので今はもう手元にない)で撮ったものである(昨日のクサギも)。28-200mm F3.5-5.6Gは全面的にAF-Sに移行する前の過渡期的レンズだったのかな。AFはボディ側のモーターによる駆動なんだけれど絞りリングを持たないGタイプ。F100やF80でも使った覚えがある。

しかし、このD70で撮った写真は横960pixelの画像でも気になる程暗部のノイズが酷かったり明るい部分が飛び気味だったりする。2400万画素となったD3200でもこんなことはなく、間も無く登場するD3500?はもっと良いんだろうね。こんなところひとつとってもDSLRの12年間の進歩の凄さがわかる。

しかしだ、こうして12年前に撮った写真を見ると、当時は結構まじめに撮っていたんだなぁと感心する。自分で云うのも変だけど、昨日のも今日のもそんなに悪くないのだ。と云うことは、12年の間にカメラは著しく進歩したけれど、撮影のスキルは向上していないどころか低下していると云うことになるのかな(^^;

と云うわけで今日の一枚は、12年前の最新鋭DSLR、Nikon D70で撮った擬宝珠(ぎぼうし)。

160717_003 横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

なお、先々週と先週の撮影&掲載は都合によりのお休みしました。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

男性の喫煙率が30%を切る

JTの調査によると、2016年5月時点での男性の喫煙率が29.7%、女性9.7%で男女計では19.3%とのこと。

https://www.jti.co.jp/investors/press_releases/2016/0728_01.html

まだそんなに高いの?と云うのが郷秋<Gauche>の印象。郷秋<Gauche>の職場のフロアには男性が10名、女性が16名いるけれど、誰も吸っていません。勿論オフィス内は完全禁煙。はかなり離れた場所に喫煙できる場所はあるけれど、吸いに行くところも吸っているところも見たことがないしタバコ臭も嗅いだことがないから、多分誰も吸っていない。

神奈川県には「公共的施設における受動喫煙防止条例」があるので飲食店を含めてまずほとんどの公共的施設は禁煙だし、東京都内でも郷秋<Gauche>が行く飲食店などはほとんど禁煙もしくは完全分煙。たまに初めての店に入ってタバコ臭いと即刻Uターン。

でも、喫煙率って、地域と職業による格差が凄く大きいような気がする。郷秋<Gauche>の印象としては大都市圏、特に東京・神奈川の喫煙率は低く、大都市圏でも関西地方は高い。地方は喫煙率が高いだけでなく、喫煙について寛容のような気がする。職業では「ガテン系」の喫煙率は明らかに高いように見えますね。

でもね、考えてもみると、健康に良くない事はわかっていても、吸いに行く時に白い目で見られても、吸っていなくても漂ってくるタバコ臭で嫌われても、それでも国のため、地元自治体のためにせっせと納税してくださっている方がいまでも29.7%(2000万人)もいると云うとことは、実に有り難いことであるなぁ・・・。

例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、このところ撮っていないので苦しい時のストック頼み。12年も前に撮った季節の一枚は臭木(くさぎ)の花。葉を千切ってみると名前の由来がわかりますが、名前とは裏腹に花は清楚で美しく秋に紫と赤に色づく果実や萼も見事です。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

なお、先々週と先週の撮影&掲載は都合によりのお休みしました。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

福島交通、飯坂線に新型車両導入!

福島交通が、飯坂線に新しい電車を3カ年計画で導入すると発表。車両の形式は1000系で、同社が新形式の車両を導入するのは25年ぶりで、これに伴い現在運行されている7000系電車が引退するとのこと。

http://response.jp/article/2016/08/02/279442.html

新型!と思ったら、実は東急(東京急行電鉄)のお古なんだって(^^) 現在運行されている7000系も東急から譲渡されたものなんだそうだ。

飯坂線はバスが中心の福島交通が運行する唯一の鉄道路線でJR福島駅と10km北にある飯坂温泉とを結んでいる。郷秋<Gauche>が大学生の時の2年間、両親が飯坂線の桜水駅近くに住んでいたので夏と冬の帰省には飯坂線を利用したので多少の馴染みがある地方線であるが、ご他聞に漏れず経営は厳しいんだろうな。

例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、このところ撮っていないので苦しい時のストック頼み。12年も前に撮ったこの季節の一枚は初雪草(はつゆきそう)。真夏に初雪草とは不思議な感じもありますが、葉の周囲の白い縁取りから雪を連想して涼を得んとする命名でしょうか。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

なお、先々週と先週の撮影&掲載は都合によりのお休みしました。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

| « 前ページ | 次ページ » |