重伝建地区赤沢宿における、志摩リンの散策は上図の清水屋さんでの軽食休憩シーンでしめくくられています。この後の志摩リンの場面は赤沢からの下山後となっています。

そこで、私自身の散策もここまでにして、とりあえず志摩リンにならって清水屋に入る事にしました。

清水屋の建物です。これもかつて旅籠屋であった施設で、「板マネギ」も残されています。現在は休憩所として開放されており、赤沢宿の伝統的建造物の内部空間にも触れて楽しめる唯一の場所です。

母屋の庇部分をL字形に土間として廻縁をまわし、一度に大勢の参詣客が腰を下ろして草鞋を脱いだり出来るようになっているのが、赤沢の旅籠屋の特色の一つです。今でも、腰を下ろして休んだりするスペースとして開放されています。

清水屋の敷地の一段下に建つ土蔵です。石垣にくっつけて建ててありますが、そうすることで建物としての耐久度も増して地震にも強くなります。外から見ただけでは分かりませんが、この種の建物は、内部の柱もやや内側に傾ける「内転び」の手法が採られていることが多いです。

清水屋の土間とは別に、現在の観光客用の土間兼出入り口が奥にあって、そちらから中に入りました。

街なかカフェとしても営業していますので、御覧の通りのメニューがあります。志摩リンが食べた「まめもち」および「甘酒」も実在しますので、迷わずに二つともチョイスしました。

一階部分の一室はこのようにギャラリー兼売店となっています。

他の部屋は全て休憩室となっています。まだ寒いので、コタツとストーブが稼働していました。

二階へあがる階段です。途中の踊り場から二方向に分かれて階段が付けられています。

このアングルで、志摩リンが二階へとあがるシーンが原作コミック第7巻35ページ4コマ目に出ています。

二階の休憩室は二つの部屋をつないだ広い空間でしたが、床の間の設えが残されているので、もともとは身分の高い人が泊まる上座の空間として機能したことがうかがえます。

反対側を見ました。原作コミック第7巻35ページ5コマ目に、そのまま出ています。奥のコタツ席が、志摩リンの位置にあたります。

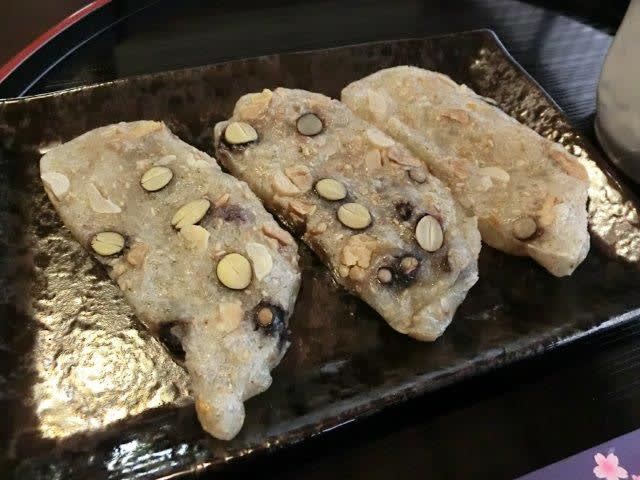

まもなく、注文した「まめもち」と「甘酒」が運ばれてきました。原作コミック第7巻37ページ1コマ目に、そのまま出ています。

「まめもち」です。名前の通り、豆やナッツ類を混ぜてサッと焼いたお餅です。

閉められていた障子を開けて、外の景色を眺めながらいただくことにしました。

「甘酒」です。といってもお酒ではなく、米麹の絞り汁であるそうです。なので車の運転に差し支えはありません。

あたたかい麦茶もセルフサービスで自由にいただくことが出来ました。

食べてみますと、志摩リンの感想どおり、ちょっと柑橘系っぽい味がしました。豆やナッツ類の他に柚子も混ぜてあるからです。美味しくいただきました。

食後の安穏に身を任せようと思った途端、コタツの中の足がつったようになりました。「ぎゃあああ、しまった、妖怪コタツ河童に捕まってしまったかー!」とお約束のポーズをとりました。 (アホかお前は) (続く)