片倉館は、国指定の重要文化財ですので、文化財保護法の規定により、一般公開の義務があります。国指定の文化財に登録されることによって補修や修理維持などの費用の大半が税金からまかなわれますので、納税者に文化財維持の成果を公開して報告する必要があるからです。

見学受付は、本館の玄関から中に入ったところにある管理事務所にありますので、そこまで入ってゆく必要があります。

今回は「ゆるキャン△」にも登場した「千人風呂」への入浴も予定していたので、上図のような見学と入浴がセットになった料金で申込み、入館証を渡されました。これを首に掛けるか、携行するかして、館内を自由に見学して下さい、ということでした。

館内もなかなか立派な感じで、内装の壁、柱、扉、すべてが創建時からのものをそのまま伝えているということです。

片倉館は、教育研修用の施設として建設されましたので、本館の二階部分はこのような広い研修室となっています。

寒冷地なので、冬はこのようなスチームが稼働していたそうです。今でも動くのでしょうか。

あちこちにある解説板はQ&A方式で書かれていて、大変に分かりやすいです。文化財指定建築の解説板には、長々と難しく細かい内容を並べるものが多いですが、文化財学の専攻であった私でも読むのが時々嫌になります。むしろ、こういうシンプルで分かりやすいクイズ方式の案内文によって、要点を並べておくのがベストだと思います。

この案内文の三つ目に、守り熊のレリーフが紹介されていましたので、矢印の先を追ってみますと・・・・。

おお、本当だ、守り熊のレリーフが見えますね。リアルな彫刻作品ですね。周囲の壁の漆喰がかなり剥落しかけているので、年内には補修が必要かと思います。

片倉館の模型です。実際の建築が大規模で全容を掴みきれない場合には、こういう縮尺模型が大変に役立ちます。この種の模型は、保存資料の一環として創建当時の姿に作られますから、かつての片倉館の姿を知るのにも適しています。

こちらの案内文により、昭和3年に建設されたことが分かりますが、それよりも重要なのは、この壮大かつ豪華な施設が、地域住民への福利厚生施設の一種として地元の財産家によって私財で建てられたという点です。

昔はこのように、事業などで儲けて財を成した人が、故郷に恩返しをするべく、公共施設や公共インフラの整備に私財を投じて尽力するというケースが多く、類似の事例は全国各地で見られます。そういえば、「けいおん」の豊郷小学校も同じケースで、地元の資産家が私財を投じて教育施設を建てた好例です。

いまの財界人や資産家で、このような志の高い方を見ることは殆どありませんね・・・。

一個人の財産でこんな立派な建物が作れるのだなあ、と感心してしまいます。昨今の儲け主義の手抜き工事とは無縁の、職人仕事による長持ちする構えが随所に施されていますので、100年近くになっていても現役でしっかりと機能しています。

誇るべき建築、見るべき意匠、語られるべき精神とは、こういう建物にこそ豊富に織り込まれているのだ、と思います。

二階の和室の並びもしつらえは見事です。柱の材一つ見ても、高級かつ堅牢な木が選ばれているのが分かります。掛けられた額書の銘は「平八郎」と読めますが、海軍元帥の東郷平八郎その人です。

本館の見学に一時間ほどをかけ、色々学び観て充実した気分になった後、隣の温浴施設へ移動しました。

志摩リンが高ボッチ高原からの帰りに立ち寄った温泉が、こちらの「千人風呂」です。

温浴施設としてはものすごく古い歴史を持つのですが、創建当時にハイカラで進歩的だと謳われただけあって、現在でもそんなに古びていません。むしろ街中の銭湯のほうが汚れすぎて実際以上に古ぼけて見えるぐらいです。この点ひとつとっても、こちらの「千人風呂」がいかにしっかりと造られて丁寧に維持運営されてきているかが伺えます。

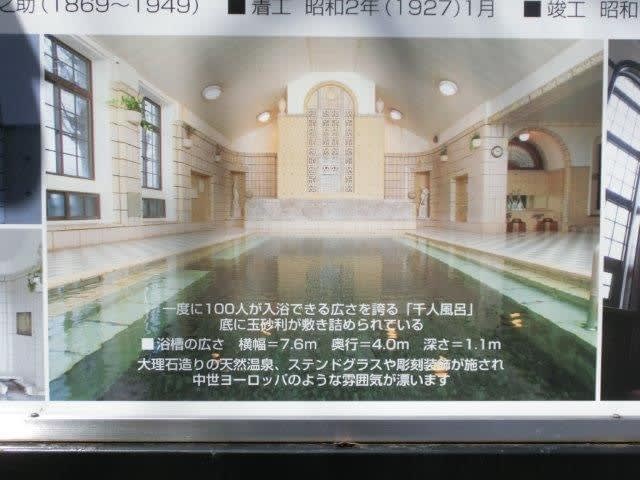

内部はもちろん撮影禁止なので、外の案内板の写真を撮りました。こういう小型のプールみたいな浴槽があり、欧米式の立浴にて浸かるので、普通に座ると沈没です。子供が入る場合は保護者が付き添う必要がありますが、志摩リンは小柄でも女子高生ですから、背丈はなんとか足りたのでしょう。

立ったまま中に進んで、底の黒石をジャリジャリ踏みつつ浸かるのですが、お蔭で足裏のツボも程良く刺激されます。適当な石を足で探して、グリグリと押しつけたり踏んだりすれば、マッサージ効果があります。現代の銭湯や温泉浴場ではまず見かけない設備ですので、体験する価値は大いにあります。 (続く)