組み立て工程のラスト、ステップ5です。各所の部品を取り付け、砲塔と履帯をセットします。ガルパン仕様では予備履帯が未装備ですので、パーツ83から86までは不要です。またアンテナ基部の79は、E型の形式に変更するためにドラゴンの該当パーツと交換します。

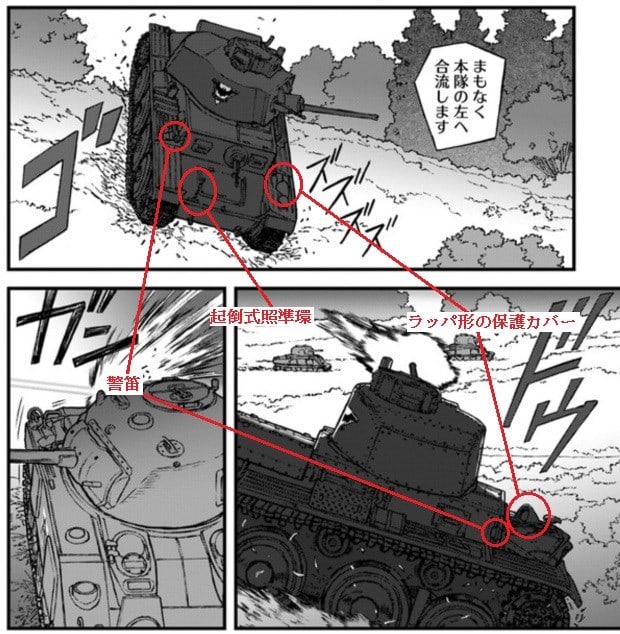

消火器の80の位置には、ラッパ形のカバーがつきますが、今回のキットには該当パーツがありませんので、ブラ材でそれらしく自作します。また、右側の警笛、車体前端の起倒式照準環のパーツもありませんので、ドラゴンのパーツを転用します。

パーツを切り出して準備しました。下の白いパーツは、アンテナ基部の79と交換したドラゴンのE型タイプのパーツです。E型のアンテナ基部は車体側面隅部から張り出す形式です。

作中車は基本的にE型の特徴を示しますが、今回のキットはD型のようなので、不足する部品が三つほどあります。上図に示したように、車体前端の起倒式照準環、右側フェンダー上の第一ステーに付く警笛、左側フェンダーのラッパ形のカバー、です。

取り付けが終わった状態です。左側フェンダーのラッパ形のカバーは、ブラ材でそれらしく自作しました。

アンテナ基部、警笛、起倒式照準環の三つは、ドラゴンのパーツを転用しました。以前にカメさんチームを製作した時に使用したG型のキットには、E型またはF型のパーツが含まれていて、それらが不要となっていましたので、今回の製作にて役立ちました。

ガルパンの戦車を公式キットで作ると、こういう転用可能パーツがなかなか得られませんので、あえて適応キットを選んでみるというのも選択肢としてはアリです。

ドラゴンのシリーズでは、ランナーパーツを各型の幾つかを再現出来るような組み合わせにて配分しているケースが多いので、使えそうなパーツをあらかじめ調べておいて、幾つかのガルパン車輌に転用出来るようなパーツ構成の適応キットを買っておく、という方法はかなり有効です。一つ二つのパーツのためにキット1個をまるまる無駄にする、というような勿体無い事例を無くせますし、費用的にも安上がりです。

とりあえず、伯爵高校チームの7号車の外見にはなんとか近づける事が出来ました。出来たら車長の五十嵐さんのフィギュアも欲しいところですが、無理ですね・・・。

砲塔をセットしてみました。アンテナの78は、作業中に誤って折ったりするといけないので、塗装段階まで取り付けを保留しています。

この時点で改めてコミックの描写をチェックし直していて、さらに二つ、不足するパーツがあることに気付きました。

よく見ないと分かりにくいですが、E型から装備されたとされている右の丸いランプ、左のドイツ式間隔表示灯が装備されています。特にドイツ式間隔表示灯は排気管の奥なので、観察力が試されます。黄円にて示しておきました。

参考までに別アングルのシーンも掲げておきます。黄枠内に、ドイツ式間隔表示灯の存在も確認出来ます。作者のむらかわみちおさんは、メカの細部の描写も丁寧で細かいことで知られていますが、今回のガルパン戦車の描写においてもきちんと描きこんでおられることがよく分かります。

たぶん、タミヤから出ている1/48スケールのE/F型あたりをモデルにして作画されているのではないかな、と推測しています。

二種のランプのパーツも、ドラゴンより転用しました。

取り付け終わりました。今回のキットにはパーツが無く、取り付け位置も分かりにくかったため、ドラゴンの6434番のE/F型キットのガイドをネットで参照しながら取り付けました。

これで、背面の状況も作中車に近づけることが出来たように思います。このように、車体の大部分はパーツ割りの少ないイタレリキットを使い、細部のみをドラゴンの精密パーツで仕上げる、という手法はなかなか使えるな、と思います。

もし、最初からドラゴンの6434番のE/F型キットを使用して作っていたら、パーツ数が多くて工程も複雑なため、倍以上の時間と手間がかかったことでしょう。

履帯は、ガイド指示においては焼き留め処理となっていますが、材質の関係からか、模型用接着剤でもくっつきますので、普通に貼り合わせしました。瞬間接着剤を使えばさらにしっかりと貼り合わせることが出来るでしょう。 (続く)