JR上諏訪駅で降りて、連絡橋を使って駅の南口に移動しました。そこのロータリーから左手に進んで次の辻を右折すると、上図の広い並木道に出ます。かつての高島城の大手道であった、「縄手」と呼ばれる大手門前欅並木道で、欅が今も並んで歴史をしのばせます。

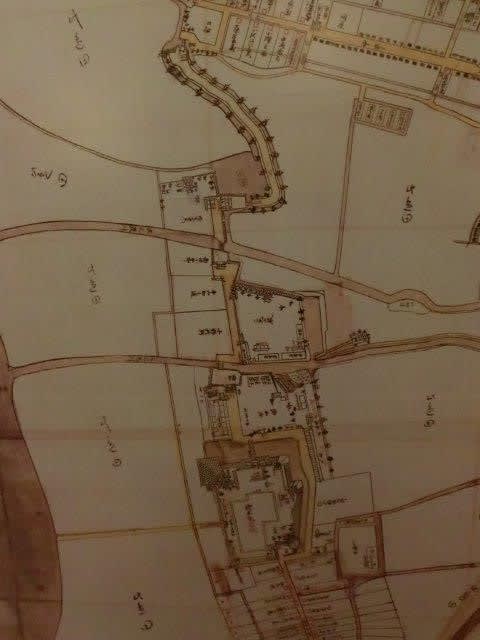

これが江戸期の古絵図に描かれた、「縄手」と呼ばれる大手門前欅並木道です。欅の並木もそのまま描かれており、北に向けられた玄関口の桝形は「柳口」と記されています。柳の木があったのでしょうか。

途中で「三之丸川」と呼ばれる運河のような川を渡りました。城域の二の丸と三の丸とを隔てる濠としての役目ももち、城の船着き場が設けられていた川です。

これが古絵図に描かれた「三之丸川」です。上が三の丸、下が二の丸で、二の丸の川沿いに天神社などの神社が三つ並んでいます。天神社の隣に船着き場があり、「舟小屋」と記されています。「三之丸川」は諏訪湖に通じていたため、城内からの水運路としても機能していたようです。

二の丸の東側の路地を進んで、本丸に近づきました。

本丸の石垣塁線の北東隅、鬼門を護る角櫓が、復原されています。水濠は江戸期以来の規模をほぼ伝えているとされます。

角櫓から西に塁線をたどれば、本丸大手門にあたる冠木門への木橋、そして天守閣へと繋がります。

志摩リンがこの濠端の道をビーノで走っていったわけです。

天守閣です。昭和45年に復興されたもので、明治に破却解体された旧天守閣の面影をほぼ継承しているとされていますが、細部意匠はかなり異なっています。

本丸の大手門にあたる冠木門。これも昭和45年に復興されたものです。

冠木門脇の石垣を見ました。御覧のように、内側は自然石をそのまま積んだ野面積みで、外側の稜線部分にのみ加工石を用いて綺麗に組み合わせています。

古絵図にみる本丸地区は、現在も残る石垣塁線や水濠の構えと一緒です。高島城跡が、全国的にみても遺構保存度が良いほうの城跡であることが理解出来ます。 なお、本丸の中に二重線で囲まれた区域があり、「御本丸御殿」と注記があります。文字通り、本丸御殿の区域を示しています。

「御本丸御殿」の精密な絵図を元にした、平面図です。二万七千石の城郭の御殿としては立派な構えであり、玄関口の横には能舞台までありました。この能舞台は、明治の廃藩置県にともなって移築され、現在は諏訪市内の温泉寺の本堂になっています。けっこう見応えのある立派な建物です。

天守閣に向かいました。

天守閣の内部は郷土資料室および高島城史料室になっています。要するに歴史博物館の一種ですが、個人的にはこういった施設が大好きです。歴史好きとしては、ワクワクしてしまいます。

さきに紹介した高島城の古絵図も、天守閣内に展示されています。諏訪湖の東岸の干拓地の泥海の中に縄張りが敷かれ、下から上へ、本丸、二の丸、三の丸と並びます。城下との連絡ルートは、三の丸からさらに北へ延びる大手前欅並木道のみであった様子がうかがえます。

城下町は、御覧のように北に位置し、甲州街道沿いに街並みが東西に広がって宿場町としても賑わっていた様子が知られます。現在のJR上諏訪駅の北側の旧街区にあたります。

このように、歴史やかつての状況を知ることで、高島城散策もより楽しくなると思います。「ゆるキャン△」聖地巡りだけで終わってしまうのは、ちょっともったいないですね。 (続く)