朝の散歩で写した植物です。(十月中旬)

ミゾソバ(タデ科)

☆川の近くに毎秋群生しており、薄いピンク色のつぼみが可愛く、つい毎秋撮っています。

イシミカワ(タデ科)

☆例の和名の由来図鑑によると、イシミカワの名の由来は諸説ある様です。

「薬草としての本種は石見川村(現、河内長野市)のものが良質だったから・・」の説

「石の様な実と皮だから・・・」の説 他。

アサガオ(ヒルガオ科)

☆ぽつんと一輪、爽やか水色でした。

タチバナモドキ(バラ科)の実

☆毎春、真っ白い花をたくさん付けているタチバナモドキ、

秋は真っ赤な実をたくさん実らせています。

コスモス(キク科)

☆種が飛んできたのか一輪だけ。以前は小群生がありましたが、淘汰されたのか・・

やはりセイタカアワダチソウには勝てない様です。

ジュズダマ(イネ科)

和名の由来辞典によると、「壺型の実を包む、硬い苞葉(ほうよう)を糸で

繋ぎ、数珠(じゅず)にした」とありました。

昔は食料として食べていた、とも。

マルバルコウ(ヒルガオ科)

毎秋、方々で群生しています。畑で群生すると害草扱いの

様ですが、マメアサガオ同様、花自体は可愛いと思います。

手持ちの野草図鑑、数冊にはいずれも掲載が無く、

「雑草図鑑」に載っていました。

ヤマメ茶屋から坂ノ谷登山口経由で氷ノ山へ登りました。

GPS軌跡(2度クリックでワイドに拡大されます。)

2021.10.9(土)

△氷ノ山

△氷ノ山

行程:(往復)神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=氷ノ山登山口/ヤマメ茶屋=駐車地ー(坂ノ谷林道)ー坂ノ谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸ー△氷ノ山山頂

1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』

宍粟50名山ルートマップ:『1氷ノ山三ノ丸』

メンバー:夫・自分

先月はEバイクで登った道ですが、久しぶりに歩いてみると

忘れかけていた発見が色々とありました。

朝日差す早朝の林道

今日はお天気が良さそうです。

坂ノ谷登山口へと殿下登山口への分岐

坂ノ谷登山口

昨年、伐採作業が行われて作業道が付けられた部分は

土が固められ、登山道の誘導ロープもありました。

地面に・・チャワンタケのなかまでしょうか。

緩やかな登山道は息切れの心配も無く、おしゃべりも弾みます。

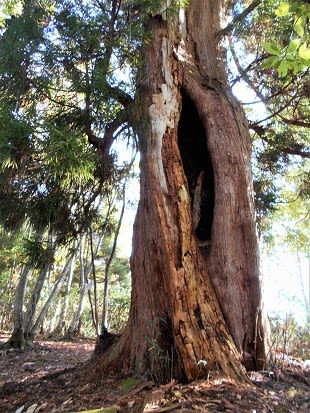

熊の大杉

観音大カツラ

大きな枝を伸ばすブナに、雪原の季節を思い出しました。

殿下登山道への分岐

氷ノ山若狭スキー場への分岐

ネマガリザサが海原の様です。この風景もあと数か月で雪原へ

変わると思うと、季節の変化に驚きます。

三ノ丸避難小屋

氷ノ山三ノ丸(宍粟50名山最高峰) 1464m 到着

今日は晴天で、山頂までくっきり眺められました。

展望櫓からは鳥取の海岸線も見えました。

山頂を目指します。

氷ノ山山頂のトイレ付休憩舎

ソーラー発電設置の為、作業用足場が組まれていました。

△氷ノ山 山頂避難小屋

☆小屋にて休憩。

△氷ノ山 1509.8m 登頂。

△一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆7月以来の山頂でした。

下山は往路を戻ります。

ツタウルシの葉が真っ赤に紅葉していました。

小さなキノコも

今日は我が5班の方々とすれ違う予定でした。

どこかで会えると解っていても、姿が見えたら嬉しいものです。

脳みそみたいなキノコ

顔みたいな模様の甲虫(こうちゅう)カミキリムシの仲間でしょうか。

名前を調べ中。

無事、坂ノ谷登山口へ下山し、再び林道をヤマメ茶屋へ歩きます。

檜皮葺を剥いだ跡でしょうか、『檜皮葺』について初めて知ったのも、この場所でした。

車や自転車で通るのもいいですが、歩くと見える風景もありますね・・

足元の幼虫や

林道途中、羊ヶ滝入口横の橋げたには「昭和三十七年十一月架」と

刻まれていました。

橋の名前はひらがなで「そのはし」

更に下の方に架かる橋は「砥潟橋」と刻まれ、

「昭和三十六年十二月架」と。約60年の歴史ある橋だと解りました。

駐車地も近く、今日の登山が終わります。

☆来週に控えた氷ノ山ツアーへの下見を担当班で行う日でしたが、

夕刻早めに帰宅する都合があり、今日は別行動をさせていただきました。