このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。

TITLE: 「古代のインド―ヤマト文化圏(その1)」 KMM3341,30

始まりは、古代の諏訪大社の歴史への興味であった。特に、前宮は毎年訪れて、そこからの八ヶ岳の山並みを愛でる、そして、縄文文化の息吹を感じることが習慣になってしまった。そこで入手したのが、①の本だった。それから、彼(清川理一郎)の古代のインドからヤマトへ続く文化圏説に興味をもって、数冊を読んでみた。発行順に並べると次の4冊で、主張には一貫性があった。

① 「諏訪神社 謎の古代史」[1995]

② 「古代インドと日本」[1995]

③ 「薬師如来 謎の古代史」[1997]

④ 「猿田彦と秦氏の謎」[2003]

清川理一郎の古代インド説 ①of4 KMB3341

書籍名;「諏訪神社 謎の古代史」[1995]

著者;清川理一郎 発行所;彩流社 発行日;1995.3.5

初回作成年月日;H29.5.15

引用先;文化の文明化のプロセス Converging

副題を「隠された神々の源流」として、諏訪の神様の源流を、古代インドから、さらに旧約聖書に求めている。これは、私が読んだ4冊の最初の著書。

著者は、早稲田大学理工学部の出身で三菱系メーカーに27年間在籍の後に、古代史と古代宗教の研究を開始した。そして、独自の見解を発表している。私は、諏訪大社に参詣の折に、この書を見つけて、以後彼の著作3冊を読むことになった。

この書の「はじめに」には、各章の中身が概説されている。

序章は、波状理論とKJ法を用いた経緯の説明

第1章は、諏訪大社の御柱祭とネパールの柱立て祭りの関係

第2章は、古代インド・ゲルマンの神々の話

第3章は、インドラ神の源流について

第4章は、御柱祭とタケミナカタ命の関係

第5章は、古代の諏訪での産鉄の話

第6章は、諏訪大社の前宮の神と旧約聖書の人物の関係

第7章は、古代カナンのける女神信仰との関係

第8章は、古代出雲と古代イスラエルの関係

といった具合である。表題だけだと俄かには信じがたいのだが、順を追って読み進めると興味深い説に思えてくる。

序章では、「文化の核の伝播と融合」と称して、文化の核としてのその地の神々が、他の文化圏に伝播して融合してゆく過程を説明している。

『「文化」とは、人間が生存するために確立した生活様式や行動形態である、と言われる。次に、文化と関係が深い文明はどうか。「文明」とは、文字の使用、都市の存在、広範な政治組織と職業分化の発達を含む文化の形態であり、といわれる。』(pp.14)

この文化と文明の定義は一般的なのだが、メタエンジニアリング的には「文明」の定義は異なってくる。しかし、ここではその違いは必要ない。

『「波状理論」によると、中心部に発生した文化は、丁度水面に石を投じた際の波のように周辺に広がってゆき、周辺部には古い文化が残存する。中心部に近いほどさまざまの中心部から出た改新波にいくども洗われることになる。(大阪外語大学・井本英一教授著「古代の日本とイラン」、学生社、一九八四年刊)』(pp.15)

つまり、周辺国である日本や中国奥地とインドの少数民族には、中心部(ネソポタミアなど)で起こった古い文化の核が存在するであろうという説になる。

第1章の、諏訪大社の御柱祭とネパールの柱立て祭りの関係では、上社で行われる年間75回の神事の中から、核となるものを限定した。それは、御柱祭の伝統的な諸行事の進め方と、その柱の上に刺される「薙鎌」だった。これは、ネパールのネワール族の祭りなどに共通する。

第2章の古代インド・ゲルマンの神々の話では、この民族の核となる文化を特定し、後の時代に出現したいくつかのインド・ゲルマン民族に引き継がれているとした。それらは、

『(イ)家長を中心とする父系的・貴族的社会。(ロ)騎馬と騎馬戦車。(ハ)戦斧。(二)樫、ぶななどの聖木(神木)信仰。(ホ)孤立家屋、牧畜。(へ)太陽神に犠牲をささげる。』(pp.45)

などである。

また、古代インド・ゲルマンはステップ地帯から南下をして、以下の3つの集団に分かれたとしている。

① ヒッタイト帝国の樹立

② インド・アーリア族としてインド・イラン・メソポタミアへ

③ 広範囲なヨーロッパ

インドのアーリア人は、BC1200ころバラモン教の聖典「リグ・ヴェーダ」をまとめ上げた。

イランのアーリア人は、BC1000ころゾロアスター教の聖典「アヴェスタ」をまとめ上げた。

第6章の諏訪大社の前宮の神と旧約聖書の人物の関係には、次の記述がある。

『ミサクチ神は樹や笹や石に降りてくる霊魂や精霊で人にも憑く神である。そしてミサクチ神の祭祀権を持っていたのは神長官で、神長官は代々守矢家の世襲となっていた。』(pp.148)

さらに、キリストの磔刑の場面の絵画に頻繁にあらわされている文字から、『ミサクチ神を、より一層理解するためM(接頭語の子音)・ISAKU(イサク)・CHI(接尾語)、とわける。』(pp.160)とある。これはかなり厳しいこじつけだが、古代のキリスト教とも多くの核が共通していることを挙げている。

第7章は、古代カナンのける女神信仰との関係

第8章は、古代出雲と古代イスラエルの関係

については、詳細を省略するが、出雲王朝と伊勢神宮の関係を盛んに記している。

清川理一郎の古代インド説 ②of4 KMB3330

書籍名;「古代インドと日本」[1995]

著者;清川理一郎 発行所;新泉社 発行日;1995.10.20

初回作成年月日;H29.5.15

引用先;文化の文明化のプロセス Converging

副題を「海のシルクロードを探る」として、インドを出発点とする、東南アジア経由で古代日本(ヤマト・倭)までの文化の伝播ルートを掘り下げている。そして、その証拠を初期の前方後円古墳に求めている。主な章の構成は以下である。そして、まえがきでは、著者は文献や神話をそのまま受け入れずに、現地で直に見聞きして確認することが、この書の特徴であると述べている。

第1章 インドの聖地バナーラスにシバ神を訪ねる

第3章 バラモン教からヒンズー教への系譜

第4章 前方後円墳の源流を訪ねる

第5章 インド文化の伝播ルート「海上の道」

第7章 素戔嗚尊と大国主命の原像とその謎

第1章 インドの聖地バナーラスにシバ神を訪ねる、副題は「シバ神の原像、その源郷」では、インド各地の遺跡や、寺院、博物館の参道などに置かれている「ヨーニ」に注目をしている。

「ヨーニ」は、Wikipediaでは、「リンガ(liṅga)」の項に下記の説明がある。

『特にインドでは男性器をかたどった彫像は、シヴァ神や、シヴァ神の持つエネルギーの象徴と考えられ人々に崇拝されている。

リンガ像の原型は、インダス文明の遺跡から出土されているが、当時から性器崇拝が存在したか否かは判然とはしないものの、リンガ像の原型になったという考え方は正しいと考えられている。「マハーバーラタ」には、豊穣多産のシンボルとしてのリンガの崇拝が記録されているが、後世にシヴァ信仰の広まりとともにより鮮明になり、大小さまざまなリンガ像が彫像され、多くのヒンドゥー教寺院に祀られるようになった。

通常、リンガの下にはヨーニ(女陰)が現され、人々はこの2つを祀り、白いミルクで2つの性器を清め、シヴァの精液とパールヴァティーの愛液として崇める習慣がある。シヴァの主要な性格は、サマディで、これは日本語の「三昧」に相当する。日本では、「博打三昧」「ゴルフ三昧」というような、悪習慣の意味で使われることが多いが、本来はシヴァ神の本質を意味するものであり、シヴァ神とは極度の偏執的な凝り性を表している。このために、性交であれ瞑想であれ、シヴァは何億年もの時をかけてひとつのことに没頭するのである。

さらにそのような姿がリンガに例えられ、尽きることなく生命を生み、さらに破壊するという原理や現世の本質をあらわしている。すなわちシヴァは、この世の万物を生み出し続ける性器そのものという位置づけがなされる。シヴァは多数の別名を有するが、その一つが「マハーカーラ」で「時間を超越する者」、「時間を創出する者」という意味を持ち、すなわち「永遠」を意味する。人知を超えた存在に対する恐れの感情と、自然のメカニズムを具現化したものがシヴァである。』

第4章 前方後円墳の源流を訪ねる 副題は、「そのコンセプトの源流」では、前期の前方後円墳の代表でもある、奈良桜井の茶臼山古墳と崇神天皇陵の形に注目をして、前期では形状が全くの手鏡で、その形は「ヨーニ」(Wikipediaの写真を参考)そのものだとしている。また、あるじが後円部にまつれれていること、周囲が水で囲われていることも共通であるとしている。

更に、これがインド的な宗教の由来である証拠に、仏教の伝来とともに廃れたとして、以下の記述がある。

『前方後円墳が仏教伝来の時期とほぼ同じ時期に奈良や大阪で消滅した原因はこのことにあったのである。私は、以前は古墳の築造と仏教の伝来との因果関係はうすいと考えていたのだが、因果関係がうすいどころか両者は対立関係にあったのだ。つまり、古墳築造の一派は廃仏派であり、他の一派は仏教受け入れの崇仏派であった。(中略)

群馬、埼玉、茨城、栃木、千葉の各地で後7世紀後半まで前方後円墳が盛んに築かれた原因について、私は、7世紀後半にはまだ、崇仏派の勢力が関東各地におよばなかったこと、そして、その時期にはまだ、関東各地の廃仏派の勢力が強かったことの二つが原因であると考えている。』(pp.103)

勿論、日本における前方後円墳の形は、時代が下がるとともに、日本独特のかたちになり、その優美さと権力の象徴としての巨大さが注目されるようになっていったのだが、その原型の由来としては興味深い説だと思う。

さらに、『前方後円墳と非常によく似ている前方後円的な古墳が、紀元前後の前漢の時代、中国・江南の地に既に存在したことに驚きをおぼえた。(中略)江南の地に存在した、前方後円墳の萌芽とみられる原形や古代インドの文化は、インドから南まわりの「海上の道」をとおってきたことは間違いないと思う。紀元前後には揚子江河口に、すでにインド僧が住んでいたとの記録がある。』(pp.111)

似たような話は、韓国の歴史ドラマ「キム・スロ」に出てくる。「朝鮮半島南部で小部族をまとめ上げ、優秀な製鉄技術と海洋貿易で名を馳せる国家(伽耶)》の初代王になったのがキム・スロ」として紹介されている。当時既にインドから海を渡って倭の地域へ至るルートは、確かに使われていたのだと思う。

さらに、前方後円墳の英語名が、「Keyhole Shaped Tomb」であることも紹介をしている。

また、ヒンズー教がバラモン教の核の部分を残していること、また、ヒンズー教のそれらと、日本の神道の真髄の共通性などを、多くの例を挙げて述べている。(pp.123, 133)

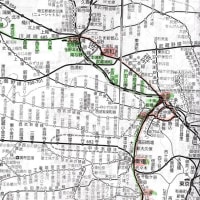

第5章 インド文化の伝播ルート「海上の道」、副題は「日本、韓国、中国・江南」では、「アジア文化の模式図」として、①揚子江とガンジス川に囲まれた「東南アジア・南太平洋諸島」の稲・魚介・船を主とする文化圏と、②インダス川から草原・大陸部を経由して黄河流域に至る麦・獣肉・馬を主とする文化圏を明確に分けている。日本の、特に太平洋側はこの①の文化圏にある。

このように考えてゆくと、キッシンジャーが言う「日本の文化は孤独である」のではなく、古代インドとその周辺の少数民族と、東南アジアから江南の地域の文化の核とは共通するものが多く存在することになる。古代からの核となる文化が共通であることは、今後の文明の変遷にも影響がでると思われる。

一方で、現代の米国の文化は、その唯一の核であるキリスト教が、内外の抗争を続けている。このように考えてゆくと、キッシンジャー説は正しくない。

第7章 素戔嗚尊と大国主命の原像とその謎 については、氏の著書の3冊目と4冊目に詳細を譲ることにする。

TITLE: 「古代のインド―ヤマト文化圏(その1)」 KMM3341,30

始まりは、古代の諏訪大社の歴史への興味であった。特に、前宮は毎年訪れて、そこからの八ヶ岳の山並みを愛でる、そして、縄文文化の息吹を感じることが習慣になってしまった。そこで入手したのが、①の本だった。それから、彼(清川理一郎)の古代のインドからヤマトへ続く文化圏説に興味をもって、数冊を読んでみた。発行順に並べると次の4冊で、主張には一貫性があった。

① 「諏訪神社 謎の古代史」[1995]

② 「古代インドと日本」[1995]

③ 「薬師如来 謎の古代史」[1997]

④ 「猿田彦と秦氏の謎」[2003]

清川理一郎の古代インド説 ①of4 KMB3341

書籍名;「諏訪神社 謎の古代史」[1995]

著者;清川理一郎 発行所;彩流社 発行日;1995.3.5

初回作成年月日;H29.5.15

引用先;文化の文明化のプロセス Converging

副題を「隠された神々の源流」として、諏訪の神様の源流を、古代インドから、さらに旧約聖書に求めている。これは、私が読んだ4冊の最初の著書。

著者は、早稲田大学理工学部の出身で三菱系メーカーに27年間在籍の後に、古代史と古代宗教の研究を開始した。そして、独自の見解を発表している。私は、諏訪大社に参詣の折に、この書を見つけて、以後彼の著作3冊を読むことになった。

この書の「はじめに」には、各章の中身が概説されている。

序章は、波状理論とKJ法を用いた経緯の説明

第1章は、諏訪大社の御柱祭とネパールの柱立て祭りの関係

第2章は、古代インド・ゲルマンの神々の話

第3章は、インドラ神の源流について

第4章は、御柱祭とタケミナカタ命の関係

第5章は、古代の諏訪での産鉄の話

第6章は、諏訪大社の前宮の神と旧約聖書の人物の関係

第7章は、古代カナンのける女神信仰との関係

第8章は、古代出雲と古代イスラエルの関係

といった具合である。表題だけだと俄かには信じがたいのだが、順を追って読み進めると興味深い説に思えてくる。

序章では、「文化の核の伝播と融合」と称して、文化の核としてのその地の神々が、他の文化圏に伝播して融合してゆく過程を説明している。

『「文化」とは、人間が生存するために確立した生活様式や行動形態である、と言われる。次に、文化と関係が深い文明はどうか。「文明」とは、文字の使用、都市の存在、広範な政治組織と職業分化の発達を含む文化の形態であり、といわれる。』(pp.14)

この文化と文明の定義は一般的なのだが、メタエンジニアリング的には「文明」の定義は異なってくる。しかし、ここではその違いは必要ない。

『「波状理論」によると、中心部に発生した文化は、丁度水面に石を投じた際の波のように周辺に広がってゆき、周辺部には古い文化が残存する。中心部に近いほどさまざまの中心部から出た改新波にいくども洗われることになる。(大阪外語大学・井本英一教授著「古代の日本とイラン」、学生社、一九八四年刊)』(pp.15)

つまり、周辺国である日本や中国奥地とインドの少数民族には、中心部(ネソポタミアなど)で起こった古い文化の核が存在するであろうという説になる。

第1章の、諏訪大社の御柱祭とネパールの柱立て祭りの関係では、上社で行われる年間75回の神事の中から、核となるものを限定した。それは、御柱祭の伝統的な諸行事の進め方と、その柱の上に刺される「薙鎌」だった。これは、ネパールのネワール族の祭りなどに共通する。

第2章の古代インド・ゲルマンの神々の話では、この民族の核となる文化を特定し、後の時代に出現したいくつかのインド・ゲルマン民族に引き継がれているとした。それらは、

『(イ)家長を中心とする父系的・貴族的社会。(ロ)騎馬と騎馬戦車。(ハ)戦斧。(二)樫、ぶななどの聖木(神木)信仰。(ホ)孤立家屋、牧畜。(へ)太陽神に犠牲をささげる。』(pp.45)

などである。

また、古代インド・ゲルマンはステップ地帯から南下をして、以下の3つの集団に分かれたとしている。

① ヒッタイト帝国の樹立

② インド・アーリア族としてインド・イラン・メソポタミアへ

③ 広範囲なヨーロッパ

インドのアーリア人は、BC1200ころバラモン教の聖典「リグ・ヴェーダ」をまとめ上げた。

イランのアーリア人は、BC1000ころゾロアスター教の聖典「アヴェスタ」をまとめ上げた。

第6章の諏訪大社の前宮の神と旧約聖書の人物の関係には、次の記述がある。

『ミサクチ神は樹や笹や石に降りてくる霊魂や精霊で人にも憑く神である。そしてミサクチ神の祭祀権を持っていたのは神長官で、神長官は代々守矢家の世襲となっていた。』(pp.148)

さらに、キリストの磔刑の場面の絵画に頻繁にあらわされている文字から、『ミサクチ神を、より一層理解するためM(接頭語の子音)・ISAKU(イサク)・CHI(接尾語)、とわける。』(pp.160)とある。これはかなり厳しいこじつけだが、古代のキリスト教とも多くの核が共通していることを挙げている。

第7章は、古代カナンのける女神信仰との関係

第8章は、古代出雲と古代イスラエルの関係

については、詳細を省略するが、出雲王朝と伊勢神宮の関係を盛んに記している。

清川理一郎の古代インド説 ②of4 KMB3330

書籍名;「古代インドと日本」[1995]

著者;清川理一郎 発行所;新泉社 発行日;1995.10.20

初回作成年月日;H29.5.15

引用先;文化の文明化のプロセス Converging

副題を「海のシルクロードを探る」として、インドを出発点とする、東南アジア経由で古代日本(ヤマト・倭)までの文化の伝播ルートを掘り下げている。そして、その証拠を初期の前方後円古墳に求めている。主な章の構成は以下である。そして、まえがきでは、著者は文献や神話をそのまま受け入れずに、現地で直に見聞きして確認することが、この書の特徴であると述べている。

第1章 インドの聖地バナーラスにシバ神を訪ねる

第3章 バラモン教からヒンズー教への系譜

第4章 前方後円墳の源流を訪ねる

第5章 インド文化の伝播ルート「海上の道」

第7章 素戔嗚尊と大国主命の原像とその謎

第1章 インドの聖地バナーラスにシバ神を訪ねる、副題は「シバ神の原像、その源郷」では、インド各地の遺跡や、寺院、博物館の参道などに置かれている「ヨーニ」に注目をしている。

「ヨーニ」は、Wikipediaでは、「リンガ(liṅga)」の項に下記の説明がある。

『特にインドでは男性器をかたどった彫像は、シヴァ神や、シヴァ神の持つエネルギーの象徴と考えられ人々に崇拝されている。

リンガ像の原型は、インダス文明の遺跡から出土されているが、当時から性器崇拝が存在したか否かは判然とはしないものの、リンガ像の原型になったという考え方は正しいと考えられている。「マハーバーラタ」には、豊穣多産のシンボルとしてのリンガの崇拝が記録されているが、後世にシヴァ信仰の広まりとともにより鮮明になり、大小さまざまなリンガ像が彫像され、多くのヒンドゥー教寺院に祀られるようになった。

通常、リンガの下にはヨーニ(女陰)が現され、人々はこの2つを祀り、白いミルクで2つの性器を清め、シヴァの精液とパールヴァティーの愛液として崇める習慣がある。シヴァの主要な性格は、サマディで、これは日本語の「三昧」に相当する。日本では、「博打三昧」「ゴルフ三昧」というような、悪習慣の意味で使われることが多いが、本来はシヴァ神の本質を意味するものであり、シヴァ神とは極度の偏執的な凝り性を表している。このために、性交であれ瞑想であれ、シヴァは何億年もの時をかけてひとつのことに没頭するのである。

さらにそのような姿がリンガに例えられ、尽きることなく生命を生み、さらに破壊するという原理や現世の本質をあらわしている。すなわちシヴァは、この世の万物を生み出し続ける性器そのものという位置づけがなされる。シヴァは多数の別名を有するが、その一つが「マハーカーラ」で「時間を超越する者」、「時間を創出する者」という意味を持ち、すなわち「永遠」を意味する。人知を超えた存在に対する恐れの感情と、自然のメカニズムを具現化したものがシヴァである。』

第4章 前方後円墳の源流を訪ねる 副題は、「そのコンセプトの源流」では、前期の前方後円墳の代表でもある、奈良桜井の茶臼山古墳と崇神天皇陵の形に注目をして、前期では形状が全くの手鏡で、その形は「ヨーニ」(Wikipediaの写真を参考)そのものだとしている。また、あるじが後円部にまつれれていること、周囲が水で囲われていることも共通であるとしている。

更に、これがインド的な宗教の由来である証拠に、仏教の伝来とともに廃れたとして、以下の記述がある。

『前方後円墳が仏教伝来の時期とほぼ同じ時期に奈良や大阪で消滅した原因はこのことにあったのである。私は、以前は古墳の築造と仏教の伝来との因果関係はうすいと考えていたのだが、因果関係がうすいどころか両者は対立関係にあったのだ。つまり、古墳築造の一派は廃仏派であり、他の一派は仏教受け入れの崇仏派であった。(中略)

群馬、埼玉、茨城、栃木、千葉の各地で後7世紀後半まで前方後円墳が盛んに築かれた原因について、私は、7世紀後半にはまだ、崇仏派の勢力が関東各地におよばなかったこと、そして、その時期にはまだ、関東各地の廃仏派の勢力が強かったことの二つが原因であると考えている。』(pp.103)

勿論、日本における前方後円墳の形は、時代が下がるとともに、日本独特のかたちになり、その優美さと権力の象徴としての巨大さが注目されるようになっていったのだが、その原型の由来としては興味深い説だと思う。

さらに、『前方後円墳と非常によく似ている前方後円的な古墳が、紀元前後の前漢の時代、中国・江南の地に既に存在したことに驚きをおぼえた。(中略)江南の地に存在した、前方後円墳の萌芽とみられる原形や古代インドの文化は、インドから南まわりの「海上の道」をとおってきたことは間違いないと思う。紀元前後には揚子江河口に、すでにインド僧が住んでいたとの記録がある。』(pp.111)

似たような話は、韓国の歴史ドラマ「キム・スロ」に出てくる。「朝鮮半島南部で小部族をまとめ上げ、優秀な製鉄技術と海洋貿易で名を馳せる国家(伽耶)》の初代王になったのがキム・スロ」として紹介されている。当時既にインドから海を渡って倭の地域へ至るルートは、確かに使われていたのだと思う。

さらに、前方後円墳の英語名が、「Keyhole Shaped Tomb」であることも紹介をしている。

また、ヒンズー教がバラモン教の核の部分を残していること、また、ヒンズー教のそれらと、日本の神道の真髄の共通性などを、多くの例を挙げて述べている。(pp.123, 133)

第5章 インド文化の伝播ルート「海上の道」、副題は「日本、韓国、中国・江南」では、「アジア文化の模式図」として、①揚子江とガンジス川に囲まれた「東南アジア・南太平洋諸島」の稲・魚介・船を主とする文化圏と、②インダス川から草原・大陸部を経由して黄河流域に至る麦・獣肉・馬を主とする文化圏を明確に分けている。日本の、特に太平洋側はこの①の文化圏にある。

このように考えてゆくと、キッシンジャーが言う「日本の文化は孤独である」のではなく、古代インドとその周辺の少数民族と、東南アジアから江南の地域の文化の核とは共通するものが多く存在することになる。古代からの核となる文化が共通であることは、今後の文明の変遷にも影響がでると思われる。

一方で、現代の米国の文化は、その唯一の核であるキリスト教が、内外の抗争を続けている。このように考えてゆくと、キッシンジャー説は正しくない。

第7章 素戔嗚尊と大国主命の原像とその謎 については、氏の著書の3冊目と4冊目に詳細を譲ることにする。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます