JR灘駅で人身事故があった影響でJRのダイヤが乱れる。美術館最寄りの瀬田駅まで行くのに電車はなかなか来ないわ、電車は満員だわと大変だった。

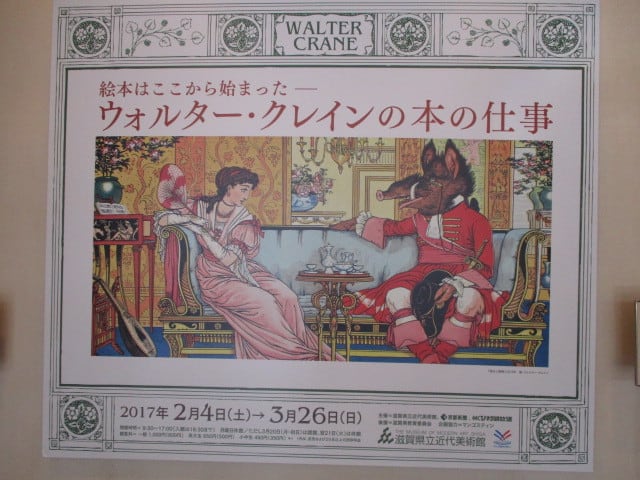

「絵本はここから始まった- ウォルター・クレインの本の仕事」滋賀県立近代美術館 2017.2.4-3.26

ウォルター・クレインは、コールデコット、グリーナウェイと同時代の人で、すぐれた絵本作家。三人はイギリスの絵本の黄金期を築き、後の絵本作家に多大な影響を与えた。そのクレインの芸術を本格的に紹介する日本で初めての展覧会。クレインのほぼすべての絵本など140点ほどの作品を展示。たくさんの作品があるので、見るのに2時間以上を予定してほしいと思う。(カタカナに弱い私は、ウォルター・クレインをずっとウォーター・クレインと読んでいた・・・恥ずかしい)

小口木版(年輪が見える部分を彫る。硬いところを彫るので細かい仕事ができ、たくさん刷ることができるらしい。浮世絵は、反対に木目が見える部分を彫る。)で多色刷が美しい。浮世絵の影響(輪郭線がくっきりしたり、黒の分量が多くなる、構図の取り方)やイタリアの影響(はっきりした鮮やかな色彩)も感じることができる。コルデコットやグリーナウェイの作品もあり、お得感がいっぱい。

個人的には「かえるの王子」がツボだった。お姫さまがカエルを壁に投げつけると、カエルがつぶれて王子になるところがコマ送りのように描かれている。また、忠臣ハインリヒが王子が元の姿に戻ったことを喜び、王子がカエルになった悲しみで胸が張り裂けないようにと胸に巻いた鉄の帯がはじけるところの絵が好き。

本の見返しの模様も美しい。

よかった!

次は京都に行き、「安野光雅展」へ。

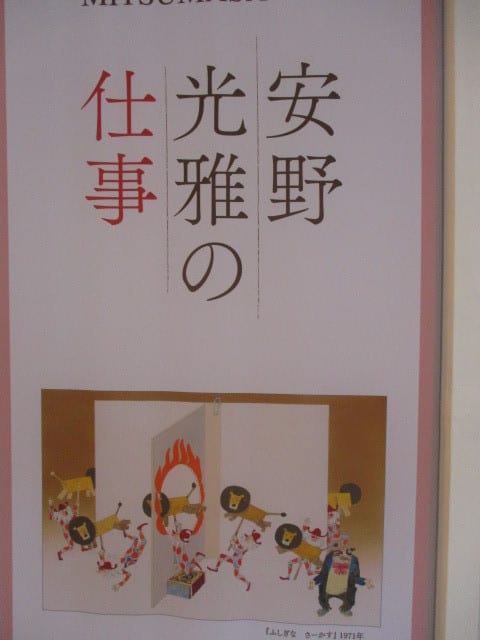

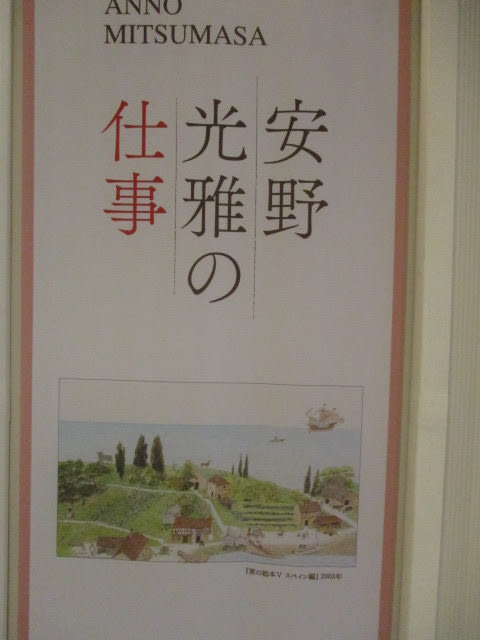

「安野光雅の仕事」美術館「えき」KYOTO 2017.3.3-3.26

『野の花と小人たち』

『さかさま』

『ふしぎなさーかす』

『旅の絵本』

『ふしぎなえ』『さかさま』では、首を横にしたりして、逆さま部分を見る人があちこちに。

『もりのえほん』では、大人も必死になって、だまし絵で森に隠れている動物を探す。目がわかれば、動物の姿が浮かんでくるように思う。

『昔咄きりがみ桃太郎』では、文字も切り紙になっていることに驚き、文章のおかしみに笑ってしまう。

『ABCの本』『あいうえおの本』では、字の回りにある飾りに注目。「や」ならば、飾りの中にやかん、やすり、やじろべえが隠れている。また、字のオブジェがあり、これがすばらしい。絵本から忠実におこして字のオブジェを作ってあるのだが、本当に字に見える不思議!これは実物を見ないとわからないな。クレインのABC本を見た後だったので、なんかうれしい。

『野の花と小人たち』つくしには、背を測っている母子。どくだみには、立しょんしている男の子の後ろ姿。そして、ひがんばな。復員してきた安野さんは、ひがんばなが人の心を取り戻すきっかけになったのだとか。ぶたれても泣かない安野さんが、赤い花を見て泣いたと。この文に心をつかまれた。

春休みで親子連れが多い。子どものために親が字を読んであげたりしているので、静かに見たい人は子どもの少ない夕方に見るのがいいかも。

3月26日で終わってしまう展覧会が多いので、美術館に行きまくりである。

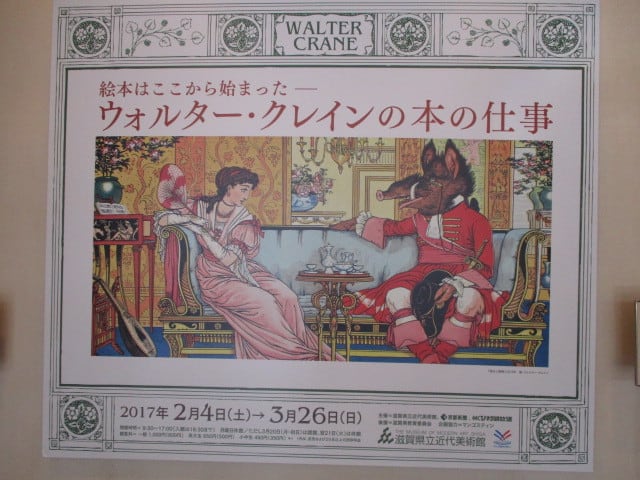

「絵本はここから始まった- ウォルター・クレインの本の仕事」滋賀県立近代美術館 2017.2.4-3.26

ウォルター・クレインは、コールデコット、グリーナウェイと同時代の人で、すぐれた絵本作家。三人はイギリスの絵本の黄金期を築き、後の絵本作家に多大な影響を与えた。そのクレインの芸術を本格的に紹介する日本で初めての展覧会。クレインのほぼすべての絵本など140点ほどの作品を展示。たくさんの作品があるので、見るのに2時間以上を予定してほしいと思う。(カタカナに弱い私は、ウォルター・クレインをずっとウォーター・クレインと読んでいた・・・恥ずかしい)

小口木版(年輪が見える部分を彫る。硬いところを彫るので細かい仕事ができ、たくさん刷ることができるらしい。浮世絵は、反対に木目が見える部分を彫る。)で多色刷が美しい。浮世絵の影響(輪郭線がくっきりしたり、黒の分量が多くなる、構図の取り方)やイタリアの影響(はっきりした鮮やかな色彩)も感じることができる。コルデコットやグリーナウェイの作品もあり、お得感がいっぱい。

個人的には「かえるの王子」がツボだった。お姫さまがカエルを壁に投げつけると、カエルがつぶれて王子になるところがコマ送りのように描かれている。また、忠臣ハインリヒが王子が元の姿に戻ったことを喜び、王子がカエルになった悲しみで胸が張り裂けないようにと胸に巻いた鉄の帯がはじけるところの絵が好き。

本の見返しの模様も美しい。

よかった!

次は京都に行き、「安野光雅展」へ。

「安野光雅の仕事」美術館「えき」KYOTO 2017.3.3-3.26

『野の花と小人たち』

『さかさま』

『ふしぎなさーかす』

『旅の絵本』

『ふしぎなえ』『さかさま』では、首を横にしたりして、逆さま部分を見る人があちこちに。

『もりのえほん』では、大人も必死になって、だまし絵で森に隠れている動物を探す。目がわかれば、動物の姿が浮かんでくるように思う。

『昔咄きりがみ桃太郎』では、文字も切り紙になっていることに驚き、文章のおかしみに笑ってしまう。

『ABCの本』『あいうえおの本』では、字の回りにある飾りに注目。「や」ならば、飾りの中にやかん、やすり、やじろべえが隠れている。また、字のオブジェがあり、これがすばらしい。絵本から忠実におこして字のオブジェを作ってあるのだが、本当に字に見える不思議!これは実物を見ないとわからないな。クレインのABC本を見た後だったので、なんかうれしい。

『野の花と小人たち』つくしには、背を測っている母子。どくだみには、立しょんしている男の子の後ろ姿。そして、ひがんばな。復員してきた安野さんは、ひがんばなが人の心を取り戻すきっかけになったのだとか。ぶたれても泣かない安野さんが、赤い花を見て泣いたと。この文に心をつかまれた。

春休みで親子連れが多い。子どものために親が字を読んであげたりしているので、静かに見たい人は子どもの少ない夕方に見るのがいいかも。

3月26日で終わってしまう展覧会が多いので、美術館に行きまくりである。