2020年7月4日、恒例の週末遠足の行き先は千葉県千葉市の加曽利貝塚。東京に住むようになってからずっと気になっていた縄文時代の遺跡です。私の古代史の勉強は弥生時代と古墳時代が中心になっていますが、それは古代の日本が国家として成立していく過程を自分なりに解き明かしたいと考えていることに起因しており、その学習目的からすると縄文時代は少し遠いのでなかなか深入りする機会がないだけのことです。縄文時代の遺跡はこれまでにも、青森県の三内丸山遺跡や鹿児島県の上野原遺跡、愛媛県の上黒岩岩陰遺跡、福井県の鳥浜貝塚、東京の大森貝塚など、著名なところは機会を見つけて行っており、これらの遺跡のことを知るだけでも縄文時代は面白いと思えます。加曽利貝塚もきっと面白いだろうと思っていたので、遠足の目的地として選んでみました。

自宅のある北品川を11時20分に出発して徒歩でJR品川駅へ。品川から横須賀線、総武快速と乗り継いで千葉へ、さらにモノレールに乗り換えて桜木駅で下車、そこから徒歩で15分、12時40分頃に到着しました。

ふたつの碑がありますが、左側が1971年および1977年に国の史跡に指定されたことを記念したもので、右側が2017年に国の特別史跡に指定されたことを記念したものです。ちなみに、縄文時代の特別史跡はほかに三内丸山遺跡(青森県)、大湯環状列石(秋田県)、尖石石器時代遺跡(長野県)の3カ所のみです。

加曽利貝塚は直径約130メートルの北貝塚と長径約170メートルの南貝塚が連結した8の字形をしていて、その面積は約13.4ヘクタールで世界でも最大規模の貝塚です。地図のグレーの部分、左側の円形部分が北貝塚で右側の馬蹄形部分が南貝塚です。

遺跡内には加曽利貝塚博物館があるのですが、まず手近なところからと思って入口に近い北貝塚の貝層断面観覧施設に入りました。

貝が小さい。これまでにあちこちの博物館で見てきた貝塚の貝層剥ぎ取り標本の貝はハマグリとかアサリとか、もっと大きな貝殻なのに、ここのはハマグリも小さいし、とにかくゴチャゴチャとした感じ。その答えは博物館でわかりました。

次は竪穴住居群観覧施設に入りました。貝殻層の下から出てきた住居跡で、つまり使わなくなった住居の上に貝殻を捨てていったということです。住居跡の奥に見える1メートル幅くらいの白い層が貝層です。これが住居の上に覆いかぶさっていたのです。

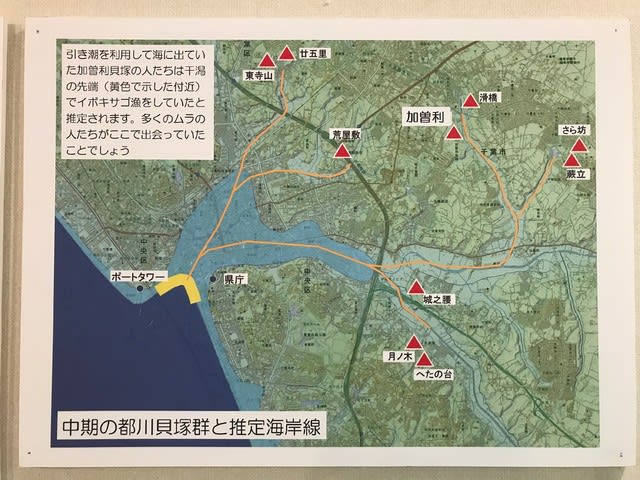

こういう保存の仕方が好きです。施設を出て、この貝塚が台地の縁にあるのを確認しようと建物の裏へまわってみると、急な斜面がありました。この先が坂月川です。加曽利の縄文人は坂月川を利用して東京湾に貝を採りに行っていました。

そしてふと足元を見ると、なんと貝殻が散乱しているではないですか。

この小さな貝はイボキサゴ。この貝塚ではこのイボキサゴが9割近くを占めるとのことで、先に見た貝層がゴチャゴチャとしていたのはこの小さな貝のせいです。東京湾の干潟でよく採れた貝で、現代になって干潟がなくなるとともに絶滅寸前までいったものの、木更津沿岸の干潟で復活したそうです。地面に散らばっている貝殻は縄文人が捨てたものです。持って帰りたくなったのですが、ここは国の特別史跡なので我慢しました。

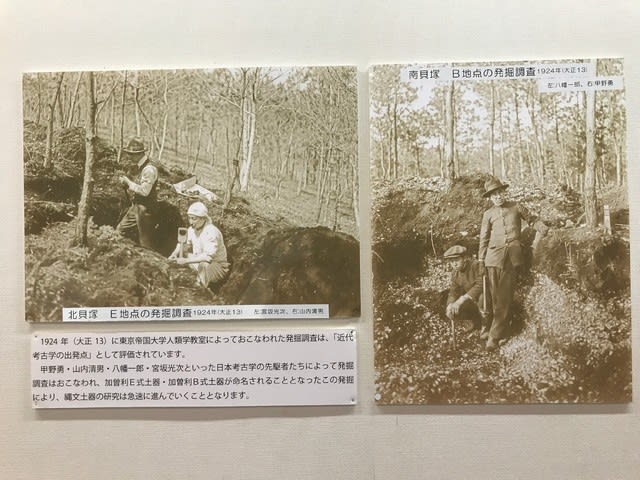

博物館に向かう途中に見つけたのが下の説明板。この加曽利貝塚は縄文時代の標式遺跡になっているので、「加曽利E1式」とか「加曽利B式」とかの土器が様々な博物館で展示されていて、このEとかBの意味がよくわからなかったのですが、ここでそれが解決しました。ここ加曽利貝塚の発掘地点のことだったのです。E地点とかB地点とか。そしてここがE地点。

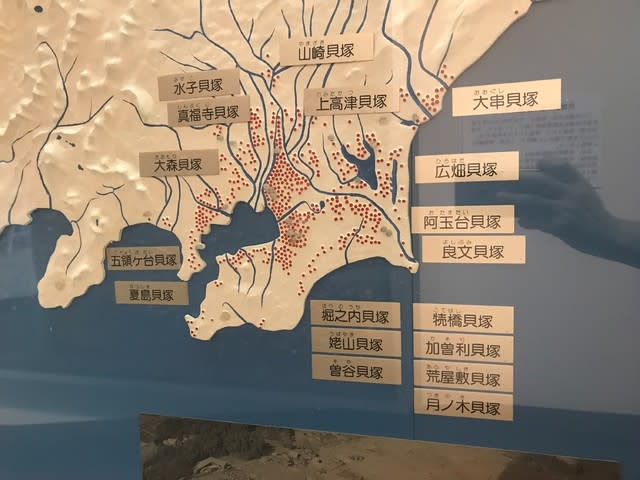

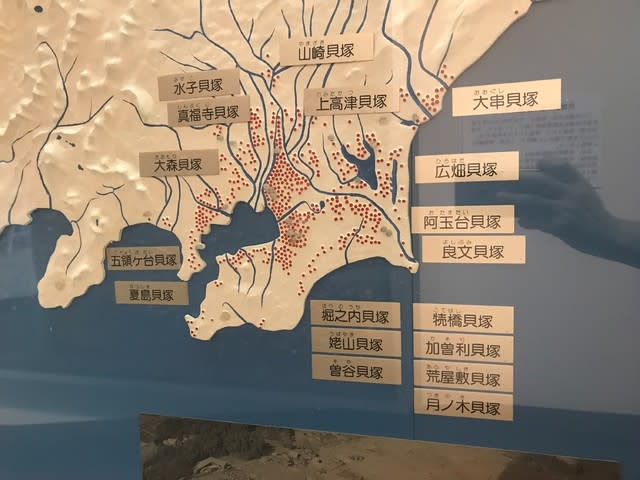

そしてようやく博物館。小さい施設ですが展示は見応えがありました。千葉県の貝塚の数は648カ所で全国でもっとも貝塚の多い県、そのなかでも千葉市が最多、すなわち千葉市は全国で最も貝塚の多い市町村ということになります。千葉県が多いのは知っていたのですが、千葉市が最多というのは少し意外でした。

ここで出た土器が並んでいます。奥から古い順に加曽利E式土器、堀之内式土器、加曽利B式土器と並んでいて、それぞれ、縄文時代中期後半(約5000年前)、後期前半(約4500年前)、後期中ごろ(約4000年前)となっています。

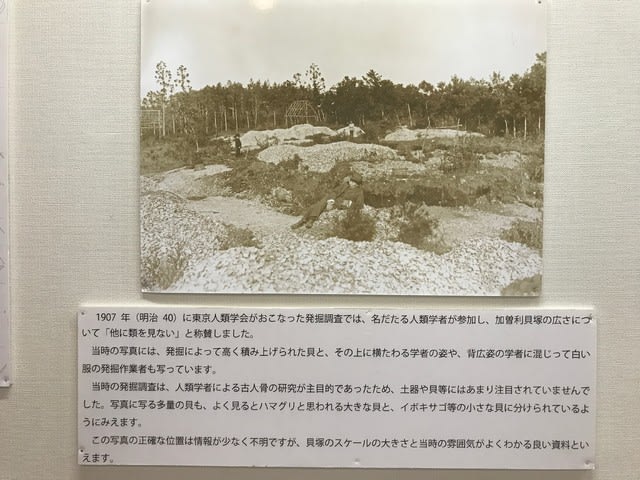

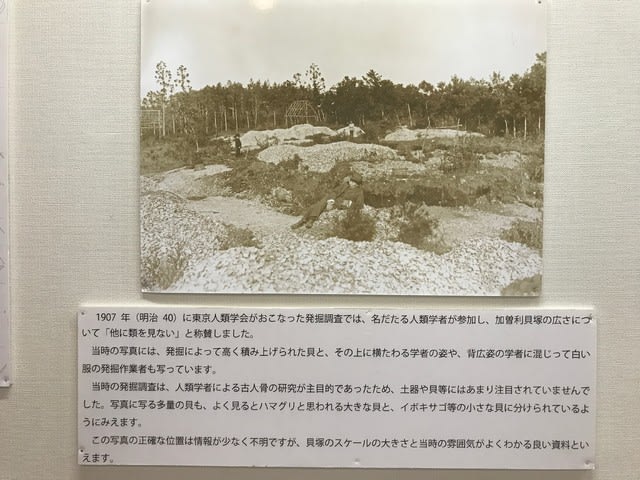

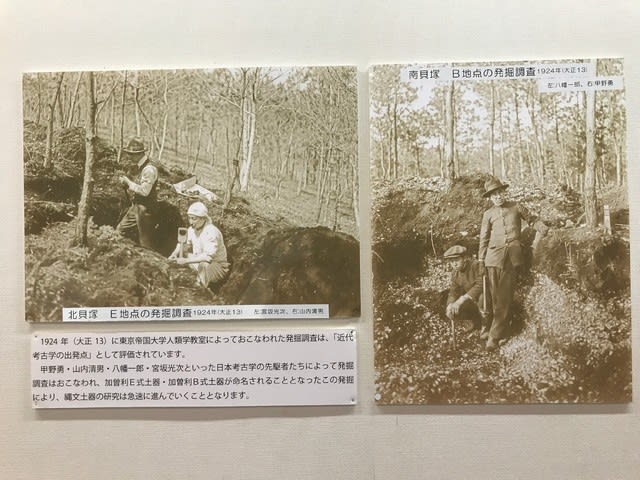

土器などの遺物とともに発掘当時の写真も展示されていますが、こういうのも見入ってしまいます。

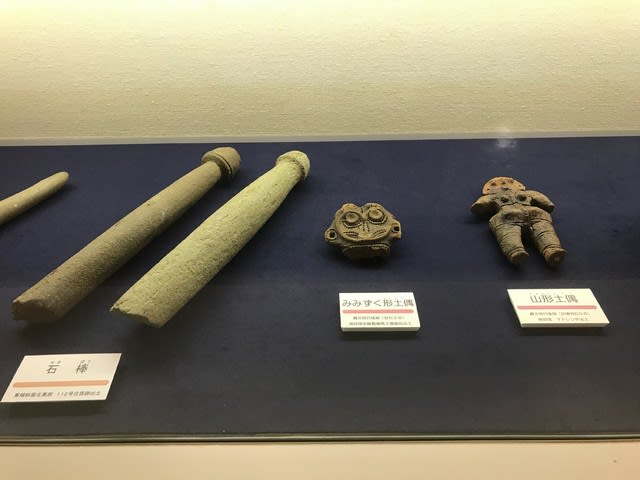

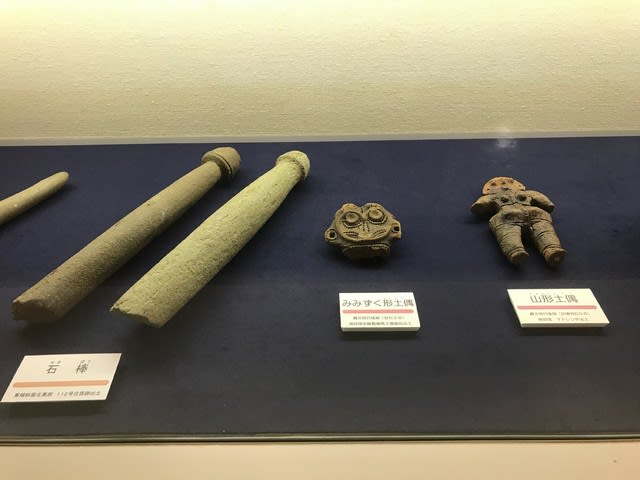

遺物の数々。

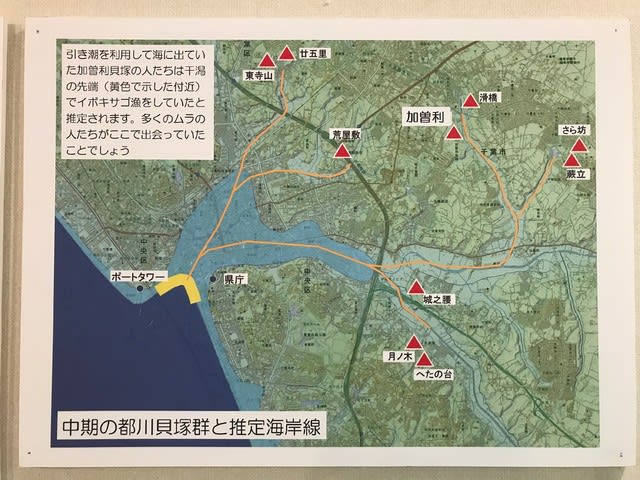

このパネルを見て初めて遺跡の全体像が理解できました。

この3枚のパネルは秀逸。加曽利貝塚の立地や生活圏など、たいへんわかりやすい。(赤丸が加曽利貝塚。わかりやすくするために加筆しました)

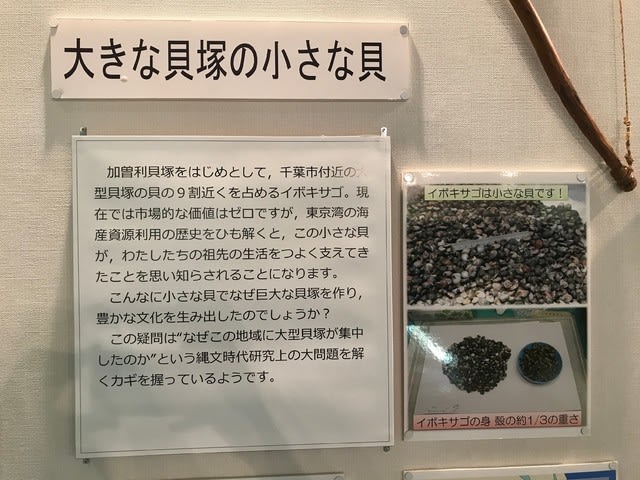

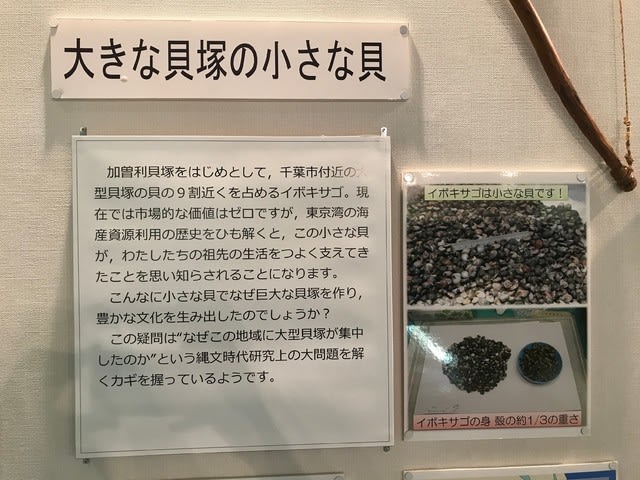

イボキサゴという小さな貝が9割近いと書きましたが、そもそもどうしてこんな食べにくくて加工しにくい小さな貝をこれだけたくさん採集したのでしょうか。貝層断面を見たときから不思議に思っていました。たまたま居合わせた職員の方に聞いてみたのですが、要領を得ない回答でした。そしてこんなパネルを見つけました。

どうやら博物館や研究者の間でもよくわかっていないようです。

そもそもハマグリやアサリといった大きな貝があまり採れなかったのでしょうね。だからこんな小さな貝を山のように採集して、おそらく干物とか、もしかしたら佃煮にして保存食として、あるいは交易品として利用したのでしょう。今でいうシジミやタニシのようなものと思えば少しは理解ができます。

博物館を出て北貝塚へ戻ってあらためてよく眺めると、数十センチから1メートルほどの高まりに囲まれているのがわかります。この高まりの下に貝層が埋まっています。(写真ではわかりにくいですが)

南貝塚を眺めます。こちらの方が高まりがよくわかります。

南貝塚の外側に竪穴式住居が復元されています。これはおそらく新しく復元したものでしょう。頑丈で立派な造りで新築感が残っています。

一方で、こちらは古い復元です。奥の住居は朽ちてきています。

この朽ちた住居は史跡公園としてスタートしたときに復元されたとしてもまだ数十年です。それなりにメンテナンスされていたと思うのですが、それでもわずか数十年でこの状態です。竪穴住居群観覧施設で見たとおり、あるいは様々な遺跡において住居跡が重なり合うようにして見つかるケースがたくさんあります。この復元住居のように少なくとも数十年に一度の建替えが必要だとすると、そりゃ重なり合うわな、と思いました。

南貝塚にも貝層断面の保存施設がありました。

時刻は16時15分、博物館の見学も含めて3時間半くらいいたことになります。今回も満足度の高い遠足となりました。

最後に、加曽利貝塚博物館学芸員の佐藤氏が書かれたこのレポート、大変わかりやすいので是非読んでみてください。

↓

「文化遺産の世界 特別史跡 加曽利貝塚 (千葉県千葉市)」

↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。是非ご覧ください。

自宅のある北品川を11時20分に出発して徒歩でJR品川駅へ。品川から横須賀線、総武快速と乗り継いで千葉へ、さらにモノレールに乗り換えて桜木駅で下車、そこから徒歩で15分、12時40分頃に到着しました。

ふたつの碑がありますが、左側が1971年および1977年に国の史跡に指定されたことを記念したもので、右側が2017年に国の特別史跡に指定されたことを記念したものです。ちなみに、縄文時代の特別史跡はほかに三内丸山遺跡(青森県)、大湯環状列石(秋田県)、尖石石器時代遺跡(長野県)の3カ所のみです。

加曽利貝塚は直径約130メートルの北貝塚と長径約170メートルの南貝塚が連結した8の字形をしていて、その面積は約13.4ヘクタールで世界でも最大規模の貝塚です。地図のグレーの部分、左側の円形部分が北貝塚で右側の馬蹄形部分が南貝塚です。

遺跡内には加曽利貝塚博物館があるのですが、まず手近なところからと思って入口に近い北貝塚の貝層断面観覧施設に入りました。

貝が小さい。これまでにあちこちの博物館で見てきた貝塚の貝層剥ぎ取り標本の貝はハマグリとかアサリとか、もっと大きな貝殻なのに、ここのはハマグリも小さいし、とにかくゴチャゴチャとした感じ。その答えは博物館でわかりました。

次は竪穴住居群観覧施設に入りました。貝殻層の下から出てきた住居跡で、つまり使わなくなった住居の上に貝殻を捨てていったということです。住居跡の奥に見える1メートル幅くらいの白い層が貝層です。これが住居の上に覆いかぶさっていたのです。

こういう保存の仕方が好きです。施設を出て、この貝塚が台地の縁にあるのを確認しようと建物の裏へまわってみると、急な斜面がありました。この先が坂月川です。加曽利の縄文人は坂月川を利用して東京湾に貝を採りに行っていました。

そしてふと足元を見ると、なんと貝殻が散乱しているではないですか。

この小さな貝はイボキサゴ。この貝塚ではこのイボキサゴが9割近くを占めるとのことで、先に見た貝層がゴチャゴチャとしていたのはこの小さな貝のせいです。東京湾の干潟でよく採れた貝で、現代になって干潟がなくなるとともに絶滅寸前までいったものの、木更津沿岸の干潟で復活したそうです。地面に散らばっている貝殻は縄文人が捨てたものです。持って帰りたくなったのですが、ここは国の特別史跡なので我慢しました。

博物館に向かう途中に見つけたのが下の説明板。この加曽利貝塚は縄文時代の標式遺跡になっているので、「加曽利E1式」とか「加曽利B式」とかの土器が様々な博物館で展示されていて、このEとかBの意味がよくわからなかったのですが、ここでそれが解決しました。ここ加曽利貝塚の発掘地点のことだったのです。E地点とかB地点とか。そしてここがE地点。

そしてようやく博物館。小さい施設ですが展示は見応えがありました。千葉県の貝塚の数は648カ所で全国でもっとも貝塚の多い県、そのなかでも千葉市が最多、すなわち千葉市は全国で最も貝塚の多い市町村ということになります。千葉県が多いのは知っていたのですが、千葉市が最多というのは少し意外でした。

ここで出た土器が並んでいます。奥から古い順に加曽利E式土器、堀之内式土器、加曽利B式土器と並んでいて、それぞれ、縄文時代中期後半(約5000年前)、後期前半(約4500年前)、後期中ごろ(約4000年前)となっています。

土器などの遺物とともに発掘当時の写真も展示されていますが、こういうのも見入ってしまいます。

遺物の数々。

このパネルを見て初めて遺跡の全体像が理解できました。

この3枚のパネルは秀逸。加曽利貝塚の立地や生活圏など、たいへんわかりやすい。(赤丸が加曽利貝塚。わかりやすくするために加筆しました)

イボキサゴという小さな貝が9割近いと書きましたが、そもそもどうしてこんな食べにくくて加工しにくい小さな貝をこれだけたくさん採集したのでしょうか。貝層断面を見たときから不思議に思っていました。たまたま居合わせた職員の方に聞いてみたのですが、要領を得ない回答でした。そしてこんなパネルを見つけました。

どうやら博物館や研究者の間でもよくわかっていないようです。

そもそもハマグリやアサリといった大きな貝があまり採れなかったのでしょうね。だからこんな小さな貝を山のように採集して、おそらく干物とか、もしかしたら佃煮にして保存食として、あるいは交易品として利用したのでしょう。今でいうシジミやタニシのようなものと思えば少しは理解ができます。

博物館を出て北貝塚へ戻ってあらためてよく眺めると、数十センチから1メートルほどの高まりに囲まれているのがわかります。この高まりの下に貝層が埋まっています。(写真ではわかりにくいですが)

南貝塚を眺めます。こちらの方が高まりがよくわかります。

南貝塚の外側に竪穴式住居が復元されています。これはおそらく新しく復元したものでしょう。頑丈で立派な造りで新築感が残っています。

一方で、こちらは古い復元です。奥の住居は朽ちてきています。

この朽ちた住居は史跡公園としてスタートしたときに復元されたとしてもまだ数十年です。それなりにメンテナンスされていたと思うのですが、それでもわずか数十年でこの状態です。竪穴住居群観覧施設で見たとおり、あるいは様々な遺跡において住居跡が重なり合うようにして見つかるケースがたくさんあります。この復元住居のように少なくとも数十年に一度の建替えが必要だとすると、そりゃ重なり合うわな、と思いました。

南貝塚にも貝層断面の保存施設がありました。

時刻は16時15分、博物館の見学も含めて3時間半くらいいたことになります。今回も満足度の高い遠足となりました。

最後に、加曽利貝塚博物館学芸員の佐藤氏が書かれたこのレポート、大変わかりやすいので是非読んでみてください。

↓

「文化遺産の世界 特別史跡 加曽利貝塚 (千葉県千葉市)」

↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。是非ご覧ください。