2023年4月21日、ツアー初日の午後からの部です。

ランチをとったあとに向かったのが、さぬき市の津田湾臨海部にある津田古墳群。3世紀後半から4世紀末まで継続的に築造された9基からなる古墳群。4世紀前半頃までは墳丘が積石で築かれたり、埋葬施設が東西軸に設けられるなど、讃岐・阿波の他の地域の古墳と同様の特徴が認められますが、4世紀中頃になると円筒埴輪が立てられたり、埋葬施設が南北軸に変化するなど、畿内の影響を受けることになります。今回、9基ある古墳のうち古い順に言うと、うのべ山古墳、岩崎山4号墳、けぼ山古墳の3基を訪ねました。

まず最初に岩崎山4号墳。4世紀中頃の前方後円墳で全長が62mは古墳群最大。津田川左岸、河口付近に伸びた丘陵の尾根上に地山を整形して造られています。民家の横の急な坂道を上がっていくと前方部が見えてきます。

後円部には石製の小さな祠が立っていて、どうやら蛇の住処になっているようです。

柄鏡形の前方後円墳との考えもあり、たしかに後円部から見るとそのようにも見える。また、尾根に沿って整形されている様子もよくわかります。

大阪府高槻市の津堂城山古墳から出土した斜縁神獣鏡の同型鏡のほか、埋葬施設は南北軸で設けられ、円筒埴輪や家形埴輪なども出土していて、明らかに畿内の影響が見られるようです。

次は津田の松原を抜けて10分ほど走ったところ、津田湾の東端(南端?)に突き出た岬の上にあるけぼ山古墳。標高が57mほどのこの岬は古墳が築造された古代には海に浮かぶ島で、千数百年の間に砂州がのびて陸続きになったそうです。

4世紀後半の築造で全長62mは岩崎山4号墳と同じ。駐車場から少し歩いて下ったところに古墳があります。

手前に後円部があり、登っていくといきなり石棺の蓋が。これには驚いた。さらに、墳丘の頂上部が大きくくぼんでいて平らな石が埋もれているのも見えます。どう考えてもくぼみの下が埋葬施設で、この平らな石は石室の天井石、かな。

事前の調べでは「後円部墳頂に割竹形石棺の蓋の破片が確認されており、人骨や青銅鏡、鉄刀や玉類が出土した記録があるが埋葬施設の詳細は不明」とあった。蓋の破片どころか、蓋そのものやん。埋葬施設は不明って、この状態で掘ってないの? いや〜、これは興奮したわ。(この縄掛突起のついた石が石室の蓋という情報もあるのだけど、どうみても石棺やと思います。)

この古墳の墳丘上や周囲にはたくさんの石仏があり、後円部のふもとにあったのがこれ。この土台になっている石の破片もおそらく石室に使われていたものだと思う。

上が後円部から前方部を、下が前方部から後円部を見た様子。きれいな前方後円墳だというのがよくわかります。

周囲は木々が茂っているので眺望はよくないのですが、古代にはおそらく墳丘上から播磨灘に浮かぶ小豆島、さらに東方には淡路島も見えたことと思います。駐車場からは向こうに小豆島が見えました。

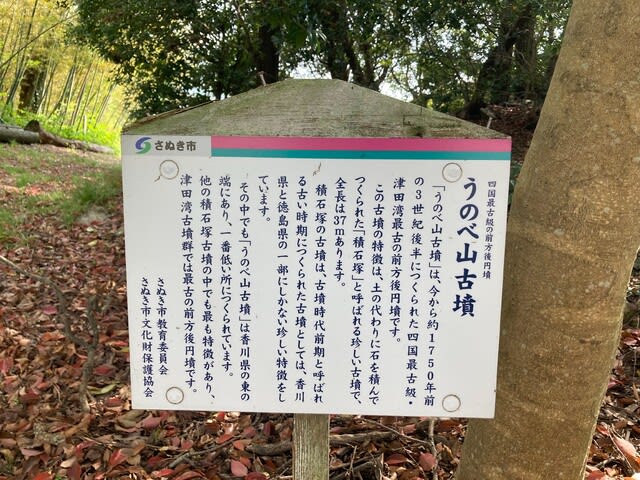

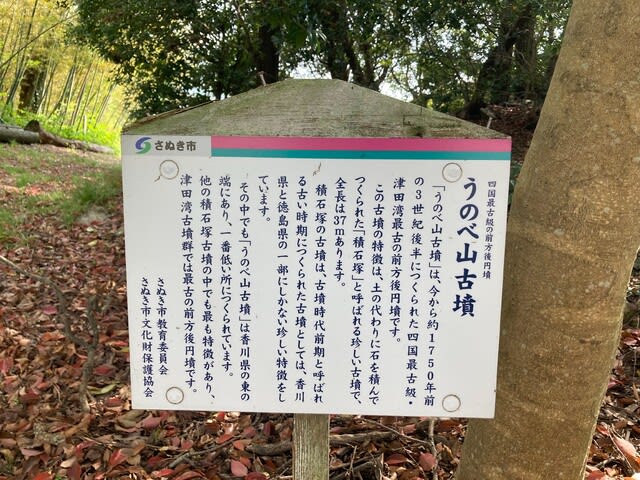

次は山を下りたところ、うのべ山古墳。

香川県最古級の3世紀後半の築造で全長が37mの積石塚の前方後円墳。後円部の頂上に小さな石製の祠。これがあるからなのかどうかわかりませんが、埋葬施設は未調査らしい。

墳丘の全体像は掴みつくいものの、後円部から見ると前方部が確認できました。

この場所も古代には島。古墳を築くための十分な土がなく、仕方なく岩を崩して築いたのだろうと思う。3世紀後半においてそうまでしてここに古墳、しかも前方後円墳を築いた事実は東讃岐の勢力を考えるうえで極めて重要な気がする。

3世紀後半からの1世紀にわたって連綿と津田古墳群を形成した一族はどう考えても播磨灘から瀬戸内海を舞台に活動した海人族でしょう。さらに、古墳出現期において前方後円墳を築造していたことから、ヤマト王権との強いつながりを想定することもできます。前方後円墳はヤマトが先か、讃岐が先か、という妄想すら湧いてきました。

臨海部の津田古墳群の見学を終えて、また内陸部へ戻ります。次は四国最大の前方後円墳、富田茶臼山古墳です。

(つづく)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

ランチをとったあとに向かったのが、さぬき市の津田湾臨海部にある津田古墳群。3世紀後半から4世紀末まで継続的に築造された9基からなる古墳群。4世紀前半頃までは墳丘が積石で築かれたり、埋葬施設が東西軸に設けられるなど、讃岐・阿波の他の地域の古墳と同様の特徴が認められますが、4世紀中頃になると円筒埴輪が立てられたり、埋葬施設が南北軸に変化するなど、畿内の影響を受けることになります。今回、9基ある古墳のうち古い順に言うと、うのべ山古墳、岩崎山4号墳、けぼ山古墳の3基を訪ねました。

まず最初に岩崎山4号墳。4世紀中頃の前方後円墳で全長が62mは古墳群最大。津田川左岸、河口付近に伸びた丘陵の尾根上に地山を整形して造られています。民家の横の急な坂道を上がっていくと前方部が見えてきます。

後円部には石製の小さな祠が立っていて、どうやら蛇の住処になっているようです。

柄鏡形の前方後円墳との考えもあり、たしかに後円部から見るとそのようにも見える。また、尾根に沿って整形されている様子もよくわかります。

大阪府高槻市の津堂城山古墳から出土した斜縁神獣鏡の同型鏡のほか、埋葬施設は南北軸で設けられ、円筒埴輪や家形埴輪なども出土していて、明らかに畿内の影響が見られるようです。

次は津田の松原を抜けて10分ほど走ったところ、津田湾の東端(南端?)に突き出た岬の上にあるけぼ山古墳。標高が57mほどのこの岬は古墳が築造された古代には海に浮かぶ島で、千数百年の間に砂州がのびて陸続きになったそうです。

4世紀後半の築造で全長62mは岩崎山4号墳と同じ。駐車場から少し歩いて下ったところに古墳があります。

手前に後円部があり、登っていくといきなり石棺の蓋が。これには驚いた。さらに、墳丘の頂上部が大きくくぼんでいて平らな石が埋もれているのも見えます。どう考えてもくぼみの下が埋葬施設で、この平らな石は石室の天井石、かな。

事前の調べでは「後円部墳頂に割竹形石棺の蓋の破片が確認されており、人骨や青銅鏡、鉄刀や玉類が出土した記録があるが埋葬施設の詳細は不明」とあった。蓋の破片どころか、蓋そのものやん。埋葬施設は不明って、この状態で掘ってないの? いや〜、これは興奮したわ。(この縄掛突起のついた石が石室の蓋という情報もあるのだけど、どうみても石棺やと思います。)

この古墳の墳丘上や周囲にはたくさんの石仏があり、後円部のふもとにあったのがこれ。この土台になっている石の破片もおそらく石室に使われていたものだと思う。

上が後円部から前方部を、下が前方部から後円部を見た様子。きれいな前方後円墳だというのがよくわかります。

周囲は木々が茂っているので眺望はよくないのですが、古代にはおそらく墳丘上から播磨灘に浮かぶ小豆島、さらに東方には淡路島も見えたことと思います。駐車場からは向こうに小豆島が見えました。

次は山を下りたところ、うのべ山古墳。

香川県最古級の3世紀後半の築造で全長が37mの積石塚の前方後円墳。後円部の頂上に小さな石製の祠。これがあるからなのかどうかわかりませんが、埋葬施設は未調査らしい。

墳丘の全体像は掴みつくいものの、後円部から見ると前方部が確認できました。

この場所も古代には島。古墳を築くための十分な土がなく、仕方なく岩を崩して築いたのだろうと思う。3世紀後半においてそうまでしてここに古墳、しかも前方後円墳を築いた事実は東讃岐の勢力を考えるうえで極めて重要な気がする。

3世紀後半からの1世紀にわたって連綿と津田古墳群を形成した一族はどう考えても播磨灘から瀬戸内海を舞台に活動した海人族でしょう。さらに、古墳出現期において前方後円墳を築造していたことから、ヤマト王権との強いつながりを想定することもできます。前方後円墳はヤマトが先か、讃岐が先か、という妄想すら湧いてきました。

臨海部の津田古墳群の見学を終えて、また内陸部へ戻ります。次は四国最大の前方後円墳、富田茶臼山古墳です。

(つづく)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。