2024年3月9日、旅の2日目。空気が冷たくてかなり冷え込んだ朝、朝食を済ませて7時半に出発です。この日の行程は「那珂八幡古墳→光正寺古墳→飯塚市歴史資料館→立岩遺跡→王塚古墳→大分八幡宮→安徳台遺跡→安永田遺跡→高良大社→祇園山古墳」と盛りだくさんなので時間を無駄にせずに効率的に周る必要があります。

那珂八幡古墳は何度も福岡に来ていて行こうと思えばすぐに行けるのに、これまで行ったことがなかったので、少し感慨深いものがありました。寺澤薫氏が纒向型前方後円墳としていましたが、最近になって少し長さが変わったために纒向型ではないと発表されていました。

全長85mの前方後円墳で築造時期は説明板には4世紀初めとか4世紀前半と書かれていますが、出現期の前方後円墳という考えが定着している感があるので、さすがに4世紀はないだろう、遅くとも3世紀後半としてくれた方が納得がいきます。ここでメンバーの一人が、九州では古墳の築造時期をできるだけ遅い時期にする意識が働いていると言いました。3世紀に前方後円墳があったとすれば始まりの地である大和の箸墓はそれよりも早い時期になり、邪馬台国大和説に有利に働くから、ということです。さもありなん。

次は光正寺古墳。3世紀後半、全長54mの前方後円墳。糟屋郡最大で、ヒスイ製勾玉や鉄刀、鉄剣、絹織物でまかれた刀子などの副葬品が出ていることなどから、この地の首長墓と考えられ、不弥国の盟主墳との説もあるようです。那珂八幡古墳よりも古いとするわりには出現期古墳としての知名度はどうだろうか。墳丘は綺麗復元整備されていて、墳丘からの眺望は王墓を実感できます。

次は飯塚市歴史資料館。ここは2回目。何と言っても立岩遺跡群から出た多数の甕棺や10面の前漢鏡など、展示資料の迫力が見ものの資料館です。残念ながら写真投稿は禁止となっていました。

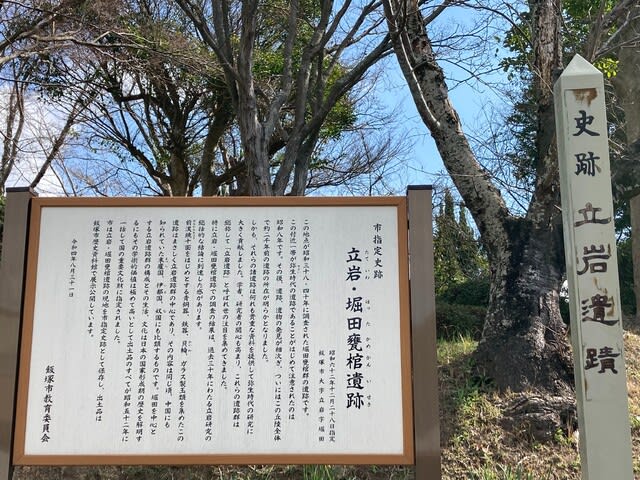

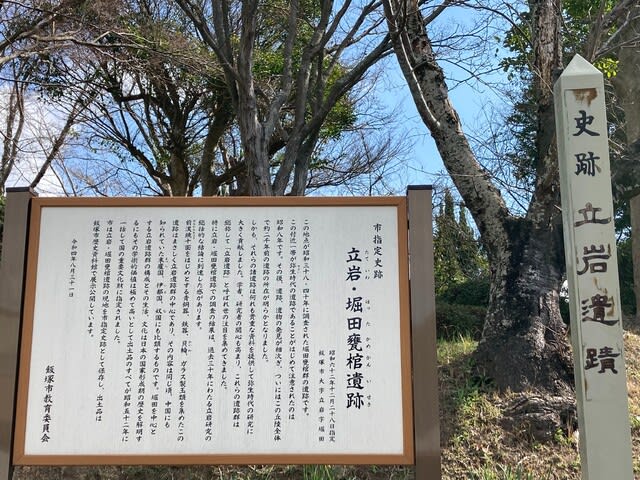

資料館で情報収集した後はそのまま立岩遺跡へ。丘陵上のわずかな空間が保存されているだけですが、資料館で見たでっかい甕棺を想像しながらの見学です。

このあと、すぐ近くにあるという立岩神社に行こうとして車でグルグル回ったのですが、参道を発見できずにあきらめました。あとで調べると、熊野神社の境内に車を停めて、神社の裏手から歩いていくことができたようです。

さて、次は私にとってはこの旅でもっとも楽しみにしていた場所のひとつ、王塚古墳ですが、向かう途中のとんかつ屋さんで少し早いランチを取ることにしました。2日目の午前の部は以上です。(つづく)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

那珂八幡古墳は何度も福岡に来ていて行こうと思えばすぐに行けるのに、これまで行ったことがなかったので、少し感慨深いものがありました。寺澤薫氏が纒向型前方後円墳としていましたが、最近になって少し長さが変わったために纒向型ではないと発表されていました。

全長85mの前方後円墳で築造時期は説明板には4世紀初めとか4世紀前半と書かれていますが、出現期の前方後円墳という考えが定着している感があるので、さすがに4世紀はないだろう、遅くとも3世紀後半としてくれた方が納得がいきます。ここでメンバーの一人が、九州では古墳の築造時期をできるだけ遅い時期にする意識が働いていると言いました。3世紀に前方後円墳があったとすれば始まりの地である大和の箸墓はそれよりも早い時期になり、邪馬台国大和説に有利に働くから、ということです。さもありなん。

次は光正寺古墳。3世紀後半、全長54mの前方後円墳。糟屋郡最大で、ヒスイ製勾玉や鉄刀、鉄剣、絹織物でまかれた刀子などの副葬品が出ていることなどから、この地の首長墓と考えられ、不弥国の盟主墳との説もあるようです。那珂八幡古墳よりも古いとするわりには出現期古墳としての知名度はどうだろうか。墳丘は綺麗復元整備されていて、墳丘からの眺望は王墓を実感できます。

次は飯塚市歴史資料館。ここは2回目。何と言っても立岩遺跡群から出た多数の甕棺や10面の前漢鏡など、展示資料の迫力が見ものの資料館です。残念ながら写真投稿は禁止となっていました。

資料館で情報収集した後はそのまま立岩遺跡へ。丘陵上のわずかな空間が保存されているだけですが、資料館で見たでっかい甕棺を想像しながらの見学です。

このあと、すぐ近くにあるという立岩神社に行こうとして車でグルグル回ったのですが、参道を発見できずにあきらめました。あとで調べると、熊野神社の境内に車を停めて、神社の裏手から歩いていくことができたようです。

さて、次は私にとってはこの旅でもっとも楽しみにしていた場所のひとつ、王塚古墳ですが、向かう途中のとんかつ屋さんで少し早いランチを取ることにしました。2日目の午前の部は以上です。(つづく)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます