5月31日、JR岡山駅での集合時刻は9時でしたが、東京でJRのトラブルに遭った佐々木さんは約30分遅れで到着。3人揃ったところで西口にあるバジェットレンタカーに歩いて向かいました。途中、数名の男性グループが後ろを歩いていることに気がつき、おそらく同じところへ向かっていると直感した私は少し歩を早めました。レンタカー屋に着くと案の定、そのグループも店に入ってきました。小さな店舗で手続きをする担当はひとり。タッチの差で先に着いたのは正解でした。逆だと15分くらい待たされることになっていました。手続きを済ませて外に出ると岡田さんがすでに運転席に座っています。最初はお願いするとして、2日間あるので途中で交代しようと思っていましたが、結局最後まで運転してもらうことになりました。

最初の目的地は岡山県立博物館。博物館は岡山市内を流れる旭川の中洲にある後楽園の敷地内に建っています。駐車場は1時間100円と格安です。公式サイトによると「岡山県立博物館は、原始・古代から近世に至るまでの文化遺産を収集保存して、長く後世に伝えるとともに、その代表的なものを展観するための歴史博物館として、県政百年の記念事業として昭和46年に開館しました。」とあります。今回のツアーの主旨はあくまで古代史の実地踏査なので、私達は古代の展示のみの見学としました。

博物館の目の前が後楽園の入り口です。確か、岡山大学に通う高校の同級生の下宿を訪ねてきたときに後楽園に来たように記憶しています。40年近く前の話です。

2階の第一展示室にいた係員に写真撮影ができるかを確認したところ「できない」との回答。古くに設立された公立の博物館は写真撮影を禁止しているところが多いように感じます。展示資料の素材によってはフラッシュ光の影響を受ける場合もあるだろうから、その資料に限ってフラッシュ撮影禁止というなら理解できるのですが、そもそも全部ダメというのは時代錯誤も甚だしい。「都道府県あるいは市町村が保管している重要で大切なものを見せてやっているのだから有難いと思え、写真撮影などもってのほか」という権威主義を垣間見る思いです。岡山県立博物館条例を見ると、第10条に「次に掲げる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない」として第2項に「写真又は映画を撮影すること」とあるのですが、映画はわかります。他の見学者に迷惑をかけたり施設を破損させる恐れがあるから。でも写真は問題ないと思いませんか。さらに公式サイトにも「当館ではご所蔵者からの寄託品・借用品があり、著作権、所有権の問題が発生することを防ぐため、また、フラッシュは文化財にとって致命的な損傷を発生させる可能性があるため、展示品のカメラ、ビデオ等による撮影は一部を除き禁止しています。(携帯電話による撮影もご遠慮ください)」とあるのです。寄託品や借用品は撮影禁止というのはどこの博物館でも言われるのですが、そもそも寄託を受けるときに、あるいは借用するときに撮影許可をもらう努力をしたのか、と言いたいのです。それをするのがいやだから最初から撮影禁止にしているのだとさえ思ってしまう。

岡山の貴重な文化遺産を写真に撮ってブログやSNSで世界中の人に発信することで、ぜひ実物を見たい、岡山の歴史に触れてみたいと思って岡山を訪れる人が増えるかも知れません。この博物館は自由に写真が撮れて居心地のいい博物館だという評判が広がって見学者が増えるかも知れません。学芸員の勉強をしていて、多くの博物館で見学者を増やすことに頭を悩ませていることを知りました。旧い体質や意識を変えていかないとダメです。お客さんに来てもらいたいという気持ちが伝わらないとダメです。象牙の塔にこもっていてはダメです。これくらいにしておきます。

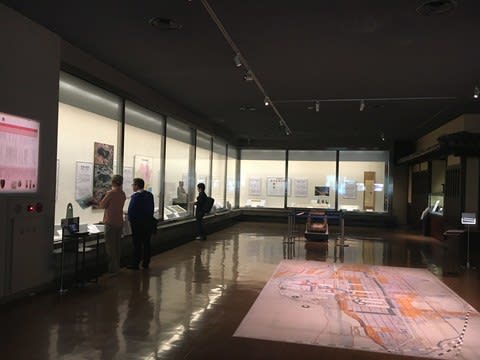

ここまで文句を言っておきながら、実は見るべきものはあまりなかった。このあと行くことになっている楯築遺跡に収蔵されている「伝世弧帯文石」のレプリカ以外、何が展示されていたかほとんど記憶にないのです。もしかすると宮山墳墓群出土の宮山型特殊器台の実物があったかもわからない。記憶に残っているのは、佐々木さんと岡田さんがどこかのおばちゃんに捕まって話し込んでいる姿と、大きな年表を見ながら3人で少し議論したことくらい。ひととおり見学して1階の第三展示室へ。なんと、ここは写真撮影OKでした。違いがよくわからん! 何だかなあ、、、

佐々木さんと岡田さんが何やら話しています。

ここには宮山型特殊器台のレプリカが写っています。この博物館は実物を収蔵しているはずなのに、ここにはレプリカが。ということは第一展示室で見た特殊器台はやはり宮山型だったのかな。

館内の見学を30分くらいで終えて外へ出ました。博物館入り口の近くにふたつの石棺が置かれていました。野外展示です。これは当然撮影OKなんでしょう。

果たして、わざわざこの博物館に来た価値があったのかどうか、行程を組んだ自分でも疑わしい気持ちになりましたが、気を取り直して次の目的地である楯築遺跡へ向かいました。

↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます