2024年8月10日、2日目の午後は私がこの旅でもっとも楽しみにしていた場所のひとつ、王塚古墳から。

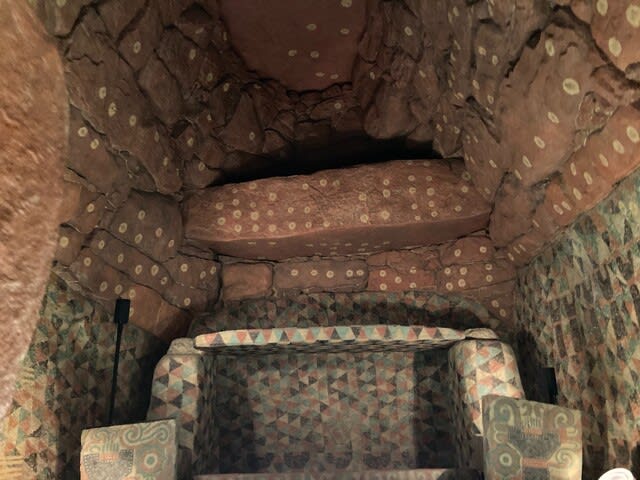

王塚古墳は6世紀前半の築造で、遠賀川流域では最大となる全長86mの前方後円墳。ここの見どころは何と言っても石室内の装飾壁画です。靫・盾・騎馬・珠文・双脚輪状文・わらび手文・三角文などが赤・黄・緑・黒・白の5つの色でびっしりと描かれています。

壁画の実物は見れませんが、隣接する装飾古墳館の中に見事に復元されています。この中に入ると時間が経つのを忘れていつまでも立っていられます。というか、横になって被葬者の目線で石室内を眺めたくなりました。いつか装飾古墳を勉強してみよう。

この古墳は遠賀川水系の大分川と穂波川が合流する地点、穂波川右岸に立地します。遠賀川も穂波川もこんなに内陸まで遡っても流れが穏やかでそこそこの水量があります。古代の遠賀川は直方市あたりまで潟が広がっていたともされ、この流域は水運によって栄えたことでしょう。飯塚市歴史資料館に展示されていた解説には立岩遺跡が不弥国であると書かれていました。

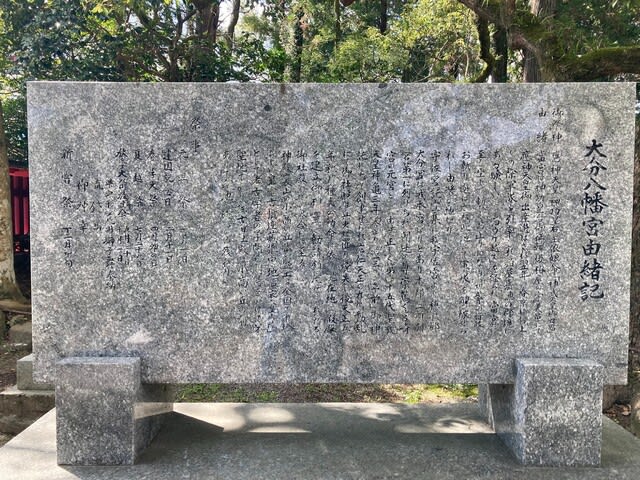

さて次はここから近いということで急きょ加えた大分八幡宮。ここも2回目の参拝。筥崎宮の元宮とされ、祭神は応神天皇、神功皇后、玉依姫の三神。

境内の裏手にある小山の上には仲哀天皇の陵があるとされ、急な階段を登ってきました。仲哀天皇陵は大阪の藤井寺市にある岡ミサンザイ古墳に治定されていますが、『記紀』それぞれで崩御の描かれ方が違うものの、いずれも九州で亡くなっています。いったいどこがホントの陵墓なんだろうか。

さあ、ここから山越えで福岡平野に戻ります。渋滞する大宰府をなんとか通りぬけて安徳台遺跡のふもと、裂田溝わきのカワセミ公園の駐車場に到着。裂田溝は神功皇后が武内宿禰とともに開削したと『日本書紀』に記される用水路。流れる水のなんと澄んでいることか。

安徳台遺跡は駐車場のすぐうしろに見える台地の上に広がる弥生時代中期の集落遺跡で、130棟もの住居跡や甕棺墓などが見つかっています。比高差30mほどの台地上からは奴国が一望できます。

時刻は16時近く。山越えのショートカットで次の安永田遺跡を目指します。細いクネクネ道を難なく通り抜けて予定より少し早い到着。

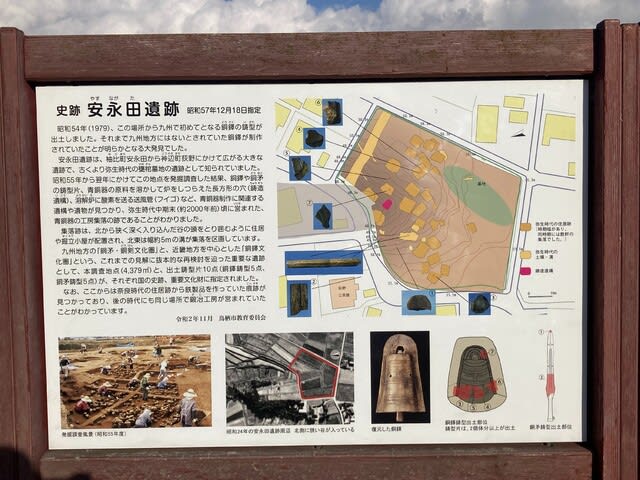

1980年に九州で初めて銅鐸の鋳型が出土した場所です。さらに銅矛の鋳型片、溶解炉跡、フイゴなども出たことから、弥生時代中期の青銅器工房跡と考えられています。

説明板にある通り、銅鐸も銅矛も鋳型片が散らばった場所から出土しているのだけど、これはどう考えればいいのでしょうか。工房としての役目を終えたあと、鋳型を破壊してまき散らしたのか、それとももともと一カ所にあったものを後世の人が移動させたのか。いずれにしても九州で銅鐸が生産されていたことを示すエポックメイキングな場所と言えます。またこの発見のあとの1998年、吉野ヶ里で銅鐸そのものが出土しています。

そろそろ夕暮れが近づいてきたので次の高良大社へは高速を走って急ぎます。高良大社も2回目。今回は境内への階段を使わずに車で社殿裏手の駐車場まで登りました。その結果、神籠石を間近に見ることができてラッキーでした。

Wikipediaによると、高良大社の神籠石は城郭説と神社を取り囲む聖域であるとする霊域説があり、明治時代に論争が展開されましたが、昭和になって佐賀県の神籠石の調査から山城であることが確定的になったとあります。しかし、どうみても山城や城郭には見えません。うーん、どうなんでしょう。

境内から筑後川下流域が一望できます。遠くには吉野ヶ里遺跡、邪馬台国があったとされる朝倉なども望めます。眼下の平野では磐井の乱が展開されたそうです。この地を物部の故地とする専門家もいます。とにかく古代史好きなら必見の場所ですね。

高良大社の祭神は高良玉垂命。左殿に八幡大神、右殿に住吉大神を従えます。高良玉垂命とは誰なのか、Wikiによると、武内宿禰、中臣鳥賊津臣命、物部胆咋連、饒速日命、彦火々出見尊、景行天皇などなど諸説があって定まっていません。個人的には武内宿禰もしくは物部氏に関係する人物だと思います。

時刻は17時半。いよいよ日が暮れようとしています。おそらく夕陽待ちをしているのでしょう、たくさんのカップルがいました。

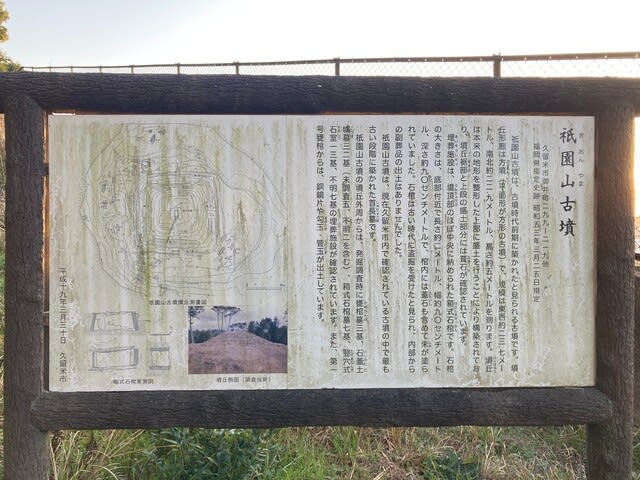

さて、いよいよこの日のラスト、高良大社のふもとにある祇園山古墳へ向かいます。卑弥呼の墓という説があるのにこれまで知らなかった古墳です。

一辺が約23mの方墳で3世紀中頃の築造です。墳丘上には箱式石棺が残されていて、墳丘の裾には葺石が、周囲には殉葬墓とも言われている石棺墓や甕棺墓などがたくさんありました。

太陽がまもなく地平線にタッチする時刻、なんとも幻想的な風景を見ることができました。以上で2日目が終了です。朝一番から精力的に動いて計画を完遂、何とも言えない充実感に浸りました。

この日の宿泊は3日目に備えて日田駅前のホテルを取っていたので、最後に高速を走って日田を目指します。チェックイン後にホテルのダイニングで晩ご飯。疲れもあって早々に解散しました。(つづく)

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。