国立がん研究センター東病院×鶴岡市立荘内病院

遠隔アシスト手術の「今」

~国立がん研究センター東病院と切り拓く未来のがん医療~

「遠隔アシスト手術総論と指導者の観点から」

講師:塚田祐一郎先生 (国立がん研究センター東病院 大腸外科医長)

「遠隔アシスト手術の安全性と有効性~専攻医の立場から~」

講師:末森理美先生 (荘内病院外科医員)

「遠隔アシスト手術を活用した外科教育について」

講師:坂本薫先生(荘内病院外科主任医長)

3月7日、19:00~、荘内病院講堂

塚田先生から、国立がん研究センター東病院の大腸外科手術の現状、とくに肛門近傍の大腸がんにおける肛門温存手術について説明があり、次いで、荘内病院外科との遠隔アシスト手術について動画を交えた報告があった。

遠隔アシストは、将来減少が危惧される外科医の教育法として今後期待される。

以下、chatGPTから

病院:1施設2名(看護師) 開業医:4施設9名(医師4名、看護師5名) 特養:1施設2名(ケアマネ、副施設長) 老健:2施設3名(医師、相談員、事務)うち、1施設はNet4U未 サ高住:1施設1名(ケアマネ) 訪看:2施設5名 居宅:1施設3名 計25名です。

自立(の比率が減少し、準寝たきり(A!-A2)が増加、寝たきり(B,C)は著変なし

近年、自立~軽度認知症患者の割合が減少し、認知症患者が増加傾向にある。

介護保険上の介護度に著変はない。

BIと認知症による分類。A群は自立、C群はほぼ寝たきり、B群はその中間、+は認知症併存を示す。

各群のBI推移を示したグラフ、5群のBI回復には以下の特徴がある。

○最終的なBI損失量は早期のBI損失量に影響される

○認知症群のBIは、(術後早期から退院まで)、非認知症群より一貫して低い

各群の例数の年次推移を示したもの。

青で示したA群には認知症が少なく、一方、緑で示したB群には認知症が多く、紫のC群は10数%程度を占める

過去のデータを踏まえ、退院時のBI損失量でアウトカムを設定している。

バリアンス数の年次推移、2021年から、青で示したA群,A+群の増加傾向が続いている。

一方で、緑のB+群、紫のC群は、2021から22年に増加し、2023年には、それぞれ減少傾向にある。

過去5年間、819例を対象として、各種観察項目値をバリアンスあり、なしで分類し、有意差を検定した。

術後早期のBI損失量と尿管抜去術後日数に有意差がみられたが、そのほかの観察項目に有意差はみられない。

令和6年度の地域医療連携推進協議会、鶴岡地区医師会、登録医、荘内病院の合同懇親会が12月10日、開催されました。

出席者

推進協議会から11名、

医師会・登録医・歯科医師会から15名、

荘内病院医師:18名、

荘内病院看護師・薬局:14名、

事務局:10名

第一部 話題提供

鶴岡市立荘内病院における眼科治療

荘内病院眼科医長 小松 哲也 氏

白内障、緑内障治療の現状について

緩和医療・難治性疼痛へのアプローチ

荘内病院麻酔科・緩和ケア内科医長 栗原 二葉 氏

腹腔神経叢ブロック

サドルブロック、カテーテル神経ブロック

メサドン

強い鎮痛作用が期待できるが、QT延長など副作用もあり入院が必須

また、使うためにe-learningが必須

第二部 懇親会

本年度2回目となる「鶴岡まるっと地域医療」の報告です。

今回は、荘内病院外科の坂本先生、岡部先生から興味深い話を伺いました。

日時:12月9日、18:30~20:00、

場所:にこふる

参加者:市民を含む80名

講演1、

南庄内の救急医療の現状と今後の展望

荘内病院外科・診療主管兼主任医長 坂本 薫 先生

厳しい荘内病院救急医療の現状(最大の要因は医師不足)

コロナ感染蔓延で医療崩壊寸前となった南庄内の地域医療を救った「荘内システム」

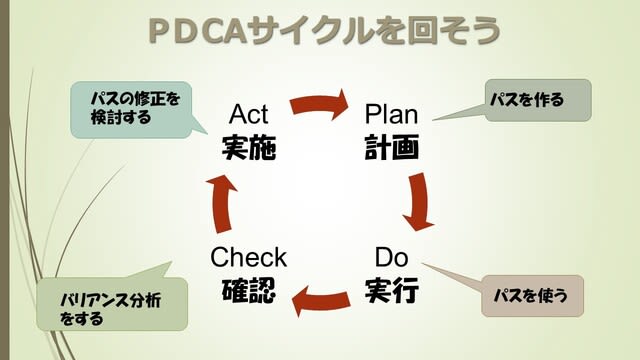

コロナ対策で学んだ課題解決のステップ

問題点の見える化→評価・整理→解決策の検討→調整

救急医療の課題

入口問題:可能な限り荘内病院での治療が必要な患者へ限定する

→休日診療所の機能充実、病病、病介連携の強化、

院内問題:マンパワー不足な中でのより効率的な医療提供体制の構築

→荘内病院の全職員が当事者意識をもって同じ目標に向かって団結できるか?

出口問題:介護施設、リハ病院、クリニックなどへの早期かつスムーズな転院

→介護との連携体制の強化

講演2、

知ってみよう!日本のドクヘリ

鶴岡市荘内病院 外科 岡部 康之 先生

ドクヘリQ&A

速度

200~300km/h

県立中央病院から荘内病院まで20分

安全性

双発エンジン(一方が故障してもダイジョウブ)

パイロットが気を失っても、アートパイロットで着陸可能

誰が乗る

パイロット1名、整備士1名、医師1名、看護師1名が基本

機種

EC135(仏エアバス)、MD902(米ベル)、BK117(川崎重工とエアバス)、AQ109(伊レオナルド)

装備されている医療機器

酸素、酸素モニター、心電図、呼吸循環モニター、薬剤パック、人工呼吸器、除細動器、ドクターバッグ、ポータブルエコー

救急車との最大の違いは

医師が現場に赴くため、直ぐ診断、治療を始められる。

救命率3割、社会復帰率45%、アップするといわれている。

ドクターヘリは消防からの要請で出動する

搬送での患者負担は1万円以下(往診料、処置料、薬剤費など)

ドクヘリの歴史

1952年 スイス

1970年 ドイツ

1972年 アメリカ

1983年 フランス

2001年 日本

本邦でのドクターヘリ実現には、行政の壁による長い暗黒時代があった。

現在、47都道府県、57機が活躍している。

南庄内に在宅医療における重要なポジションである訪問看護師との意見交換

医師と看護師、薬剤師などによる多職種協働は医療の世界では当たり前だが、在宅医療においてはさらに生活という視点も必要となり、介護職のみならず、家族との協働も不可欠である。

(ACPを共有した上での)看取り、急変時における訪問看護師と医師との連携強化

具体的な対策は?

普及のために必要なことは何?

クリニック看護師との顔のみえる関係づくりにはどんな方策がある?

訪問看護師の増員、そもそも可能なの?

訪問看護体制の強化

訪問看護ステーションのネットワーク・集約化などの可能性とその方策?

R6年度、第1回のまるっと地域医療 ~鶴岡市地域医療市民勉強会~

気になっていた会ですが、初めて参加してきました。

今回のお題は「救急・在宅医療」で、6人程度のグループに分かれてのグループワークでした。

参加者は70名程度、医療・介護に直接は関係していない一般市民が2/3程度?

各グループで、全員が救急や在宅医療に関する経験や意見を述べ合うことで、地域の課題が多少なりとも理解できたのではないか感じました。

・救急と在宅医療は連動している。救急体制がないと在宅医療はなりたたない。

・在宅医療~在宅介護におけるかかりつけ医の役割は大事

・ACP(家族での話し合い)

・マイナンバーカードなどICTの活用

・その時(緊急時)に備えて、情報をもとめておく

・在宅医の担い手が少ない現状

・救急以前の教育

・救急は日常にあるもの、

・#7179の活用(救急車を呼ぶ前の電話相談)

地域包括ケアシステムを支える医療介護連携ICT

11月16日、日本海総合病院で行われた表記講演会に参加し、名寄市総合病院情報管理センター長で、名寄市役所健康福祉部から出向している森屋潔氏の講演を聴いてきました。

話の内容は、自治体が主導して、医療(病院)と介護をICTでつなぐネットワークを構築し、地域(看護師・介護職)と病院職員が元気になったという話でした。

ネットワークのしくみとしては、病院からの情報はID-Linkを利用し、病院や職種間との情報連携にはマイクロソフト社のTeamsを活用しています。Teamsは、イメージとしてはgroup lineのようなもので、設定したグループ間で情報が共有できるしくみで比較的安価にネットワークを構築できます。

森屋さんのプレゼンがとても上手だったこともあり、大変分かりやすく、共感しました。要するに、情報ネットワークを動かすのは人であり、そのためには、人と人のネットワークを構築するしかない、直接会って話をする機会を積み上げるしかない、お互いに目的や理念を共有するしかない、ということを改めて教わりました。

活用例として

病院からの退院調整;病院連携室と包括やケアマネ、訪看との連携

在宅医療連携;訪問診療と訪看・介護職との連携

ケアマネを中心とした地域多職種連携(医療職・介護職)

さらに進んだ利用法として(当地区ではやれていない)、

慢性心不全の重要か予防;病院の専門外来と地域の介護職や薬剤師との連携

市の介護行政のDX;書類申請のオンライン化、ペーパーレス化

消防との連携:救急搬送時の独居高齢者の情報確認

薬剤師間での重複・二重処方のチェック

で活用されているそうです。

名寄市の成功要因は、以下と思いました。

・森屋さんという想いの強いリーダの存在

・行政が主導している(名寄市+市立病院)

・人口2万程度と地域が小さい

じゃ、鶴岡でどうする?

ID-LinkとNet4Uというツールはある、それなりの実績もある、でもまだまだ活用する余地は沢山残っている。

皆で、地域医療をより良いものとするため、ICTの活用を考えていきましょう!