2014/11/16 ルカ19章45~48節「わたしの家は、祈りの家」

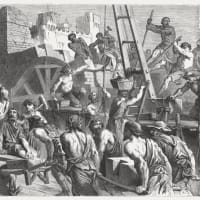

今日の箇所は、新約聖書の四つの福音書がすべて伝えている「宮清め」と言われる出来事です。イエス様が、エルサレムにおいでになったとき、真っ直ぐに神殿に向かわれて、そこにいた商売人たちを追い出されたのです。

この商売とは、神殿に来た参拝者たちが、礼拝のための生け贄の動物や献金のコインを買うことが出来るような店でした。遠くから旅をして来る巡礼者には、地元で生け贄の動物を売って、礼拝の場所で必要なものと交換しなさい、という律法がありました[1]。また、捧げる献金も、色々な像が刻んであるローマで出回っていたコインではなく、律法の定めるシェケルの銀貨に交換したのです[2]。そういう商売自体は必要でした。けれども、イエス様はここで、

46こう言われた。「『わたしの家は、祈りの家でなければならない』と書いてある。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にした。」

「と書いてある」と言われていますが、ここでイエス様は旧約聖書に書いてある言葉を引用されたのです。それは、イザヤ書五七7と、エレミヤ書七11です。

イザヤ五六7わたしは彼らを、わたしの聖なる山に連れて行き、わたしの祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼のいけにえやその他のいけにえは、わたしの祭壇の上で受け入れられる。わたしの家は、すべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。

エレミヤ七11わたしの名がつけられているこの家は、あなたがたの目には強盗の巣と見えたのか。そうだ。わたしにも、そう見えていた。-主の御告げ-

このどちらの御言葉も、旧約の時代に礼拝が形ばかりになり、口先だけで礼拝を語りながら、実際には心から主を恐れることがなくなっている状態を背景にしていました。そして、イザヤ書もエレミヤ書も語っているように、主がそのような形式的な礼拝を裁かれて、真実な礼拝の民を起こしてくださる、という約束に繋がっていくのです。

イザヤ、エレミヤの預言はすでに歴史上、成就して、イスラエルの民はバビロン捕囚という裁きを受け、当時のエルサレム神殿は滅ぼされました。70年後に帰還した民は、偶像礼拝と戦い、ヘロデの手によって立派な神殿が建てられて、律法を守る民として歩もうとしていました。でも、イエス様は、ここで預言者たちの言葉を引いて、同じ指摘をするのです。

「『わたしの家は、祈りの家でなければならない』と書いてある。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にした。」

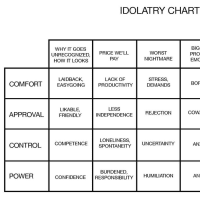

神殿が「祈りの家」である上で、必要な商売や儀式があるならよいのです。でも、商売人たちがしていたのは、その礼拝に群がって、儲ける事だけでした。両替や生け贄の動物は高値をふっかけていました。その場所は、「異邦人の庭」にありましたが、割礼を受けていない異邦人はここまでしか来られないのに、商売の店が広がって、異邦人は礼拝どころではなかったのです[3]。それは商売人たちだけではなく、彼らと結託して甘い蜜を吸っていた祭司長や当局の思惑でもあったのです。今までルカは、金銭や豊かさ、富の誘惑、貪欲への警戒の必要ということを大きく語ってきました。ここでも「商売人」への登場には、その流れが見落とされてはならないと思います[4]。神よりも富に仕えている者が救われることは、ラクダが針の穴を通るよりも難しい、と言われたように、ここでも「祈りの家」が利得を貪るために使われるようになっていました。ですから、イエス様は、ここで激しく商売人たちを追い出されたのでした。

しかし、そうやって追い出されただけではありませんでした。

47イエスは毎日、宮で教えておられた。…

イエス様はこのまま、宮で教え続けられるのです。実は、ルカの福音書の最初、二章の41節以下に、12歳になったイエス様が両親と一緒にこの神殿に来られたエピソードが書かれています。巡礼を終わって両親が帰っても、イエス様は宮に居続けて、教師たちと話していたというのです。三日間、イエス様を捜し回った両親にイエス様は仰いました。

二49…「どうしてわたしをお捜しになったのですか。わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのですか。」

イエス様は宮を、ご自分の父の家と仰り、そこに自分がいることが当然だと仰って、そこの教えを楽しんでおられました[5]。それから二十年ほどしたこの時、イエス様は神殿におられて、父の家を「強盗の巣」としている人々を追い出され、宮で教え続けられたのです[6]。

…祭司長、律法学者、民のおもだった者たちは、イエスを殺そうとねらっていたが、

48どうしてよいかわからなかった。…

とあります。祭司長たちや指導者層にしたら、イエス様の言葉は邪魔で、自分たちの所場(ショバ)に踏み込んでくる邪魔だったでしょう。でも、イエス様は部外者としてこんなことを言われたのではありません。イエス様こそは、この神殿の主人、ここにいるのが当然のお方でした。そして、イエス様がおいでになって、教えを語られていることこそが、本当の「宮清め」なのです。

祭司長たちはイエス様に苛立ち、殺そうとしたけれど、民衆が邪魔で叶いませんでした。

…民衆がみな、熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。

でも、ここにこそ、イエス様が本当の「祈りの家」を回復されている姿がありますね。「熱心に耳を傾けていた」という所には、「ぶら下がる」という面白い言葉が使われています[7]。イエス様の教えにぶら下がる、しがみつく、食らい付く。それこそが、イエス様がここにもう一度始められた「祈りの家」なのです[8]。お金儲けや貪欲、礼拝に対する邪念を持ち込んでしまうのが人間ですが、そんな私たちをイエス様は追い出されるのではありません。その私たちだからこそ、イエス様は私たちに教えてくださるのです。次の二〇章でも言われますね。

二〇1イエスは宮で民衆を教え、福音を宣べ伝えておられたが、…

今まで語ってこられた、神の国の福音を、宮でも教えてくださっていました。神様の愛を見失い、この世の色々なものに自分を見失っている人々を、イエス様は探して取り戻すために来られました。神様にも御利益を期待するだけ、貪欲な心、強盗のような生き方をイエス様は、引っ繰り返してくださいます。そして、主の家で祈りをささげ、福音に熱心に耳を傾ける民としておられます[9]。妬んだり恐れたり思い煩ったりして、祈るにしてもそんなことばかり祈っていた心を、本当に私たちを愛し、養ってくださる主を信じ、祈る心に変えてくださるのです。

礼拝と生活は切り離せません。御利益を求めて生きる心を礼拝にも持ち込み、教会を、商売繁盛と家内安全ばかりを願う「強盗の巣」とする流れは、いつも執拗にあります。でも、イエス様は、この礼拝に働かれ、教えられ、恵み深く聖なる神に拠り頼ませてくださいます。それは、ここが「祈りの家」となるばかりか、普段も「祈りの人」として歩むためです。私たちの礼拝と生活が、何に根ざして、どこを向いているかを気づかされ、教えられていたいものです。

「あなた様の家が、私たちの「祈りの家」とされ、そこに召され、永遠に住まわせて戴けるのです。本当に有難うございます。この尊い御言葉に、主イエス様の熱い言葉に、私たちもまた与らせて、きよくしていただけますように。強盗と呼ばれて、邪魔者を殺したいほど憎むような心ではなく、貧しくとも福音の御言葉によって喜び、希望を抱いて、出て行かせてください」

[1] 申命記十四24~26「もし、道のりがあまりに遠すぎ、持って行くことができないなら、もし、あなたの神、主が御名を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神、主があなたを祝福される場合、25あなたはそれを金に換え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。26あなたは、そこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれ、あなたの願うものと換えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族とともに喜びなさい。」

[2] 民数記三47、など。

[3] マルコは、「十一17…『わたしの家は、すべての民の祈りの家と呼ばれる』と書いてあるではありませんか。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしたのです。」と「すべての民」即ち、異邦人も来て祈ることの出来る場であることを強調しています。しかし、ルカはこれを省いて、異邦人への広がりよりも、宮の本質的な性格そのものに集中します。

[4] 「商売人」は「売っている(人々)」です。「売る」は、十二6(五羽の雀は二アサリオンで売っているでしょう)、33(持ち物を売って施しをしなさい)、十七28(また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり、飲んだり、売ったり、買ったり、飢えたり、建てたりしていたが、)、十八22(あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。)、二二36(しかし、今は、財布のない者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。)

[5] そして、ルカは「聞いていた人々はみな、イエスの知恵と答えに驚いていた」と伝えています。

[6] 「強盗」をルカは繰り返します。十30、36(良きサマリヤ人の喩え)、二二52(まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやって来たのですか。) しかし、十字架の両脇の人は、「強盗」ではなく「犯罪人」とルカは呼んでいます。マタイとマルコは「強盗」ですが。二人を「貪欲」の延長に見させたくは無いのでしょう。

[7] ルカではここだけです。ギリシャ語訳の旧約聖書(七十人訳)では、創世記四四30で「父[ヤコブ]のいのちは彼[ベニヤミン]のいのちにかかっているのですから、」(新共同訳「堅く結ばれていますから」)と訳されているのが、この言葉です。エククレンママイの語根である「クレンママイ」はルカ二三39で「十字架にかけられていた犯罪人のひとり」で使われています。

[8] 「祈り」はルカでは他に、六12(このころ、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。)、十九46、二二45(ゲッセマネ)です。「祈る」(動詞)は18回。

[9] この姿は、二一37以下にも繰り返されます。「37さてイエスは、昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。38民衆はみな朝早く起きて、教えを聞こうとして、宮におられるイエスのもとに集まって来た。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます