石野純也・ケータイジャーナリスト

この秋、スマホの“新しい買い方”が始まった。

NTTドコモは、iPhone 13シリーズの発売に合わせて「いつでもカエドキプログラム」を導入。

KDDIも既存の仕組みを改定し、「スマホトクするプログラム」をスタートさせた。

どちらも、高額のスマホをできるだけ月々の負担額を軽くして購入してもらうため、「残価設定型」という仕組みを作ったのが特徴だ。

iPhoneが半額程度で2年使える

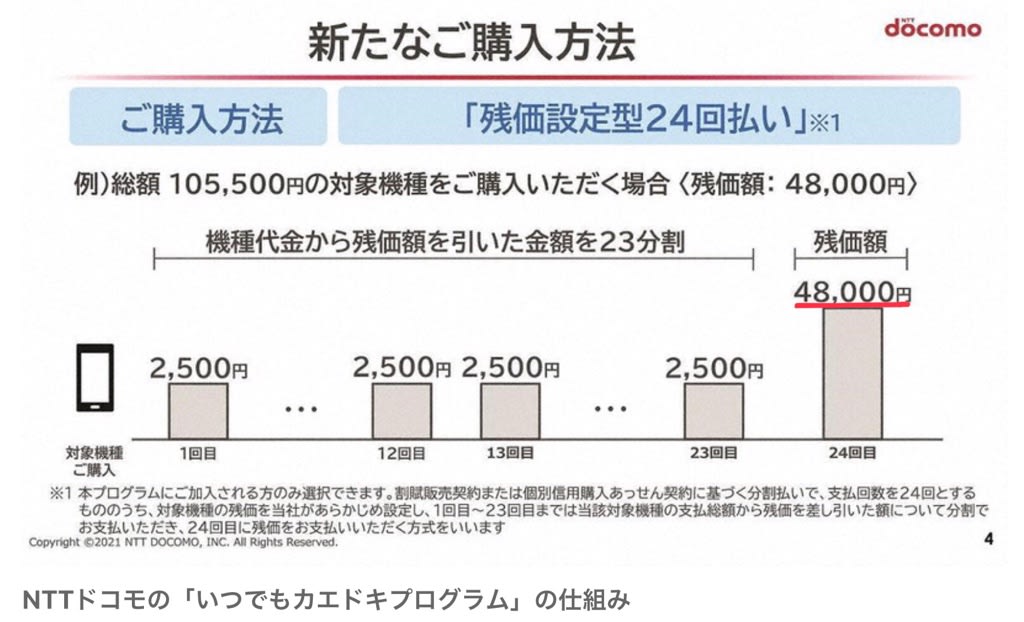

残価設定型とはどのようなものか。利用者はスマホをおよそ2年間使って、返却してもらうことが前提の仕組みで、

ドコモやKDDIは約2年後の「残価」を、市場価格(買い取り価格)を考慮しながら端末ごとに設定する。

買い取り価格が高いiPhoneのような端末の場合、本体価格の半額程度が残価として設定されている。

23回目までの支払いは、残価を除いた金額を23で割ったものになる。24回目の支払いは残価になり高額だが、

23回目までは単純に24分割するよりも金額は安くなるのが、通常の割賦販売との違いだ

利用中の端末を23回目までに返却すれば、24回目の残価の支払いは免除される。端末は手元に残らないが、

機種変更を24回目の支払い前に行えば、実質的に半額程度の価格で端末を利用できるというわけだ。

例えば、ドコモのiPhone 13(128ギガバイト版)の場合、本体価格の11万1672円に対し、

現時点の残価は5万5440円に設定されている。

単純に24回払いにすると月額4653円だが、「いつでもカエドキプログラム」を適用すると、

23回目までの支払額が2444円(初回のみ端数を足して2464円)にまで下がる。

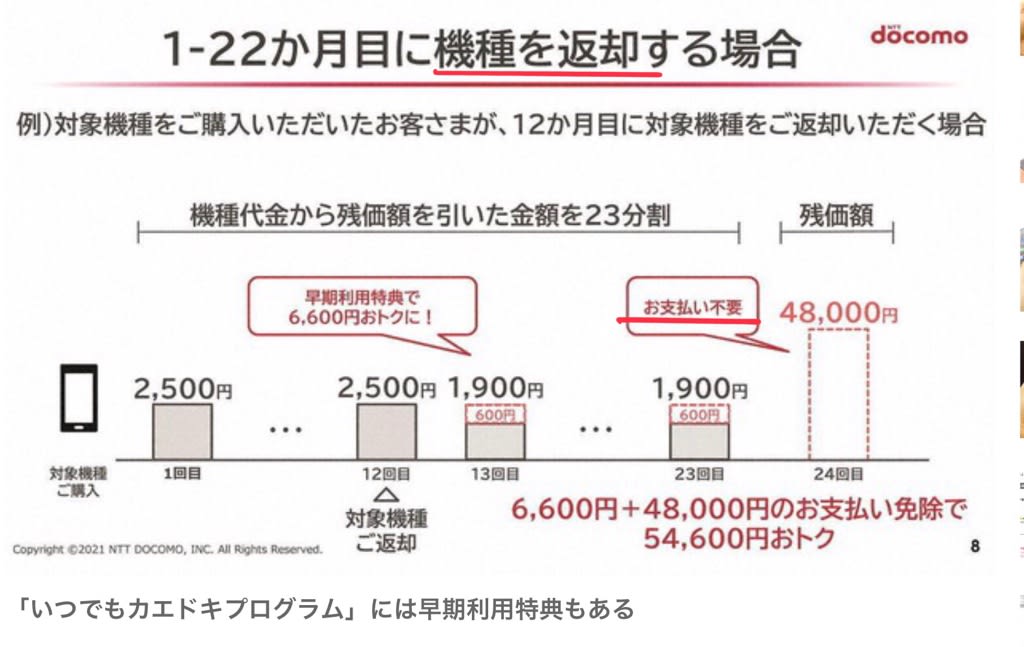

また、ドコモの場合、2年を待たずに早めに端末を返却した場合は「早期利用特典」として、毎月の支払いに割引を受けられる。

前述したiPhone 13の割引額は月600円。早めに機種変更すれば、引き取ってもらえる金額が実質的に高くなる。

ソフトバンクと楽天は別の仕組み

KDDIには同様のサービスはなく、2年を待たずに早く返しても得にはならない。

ただし、同社には「スマホトクするボーナス」という仕組みがあり、au PAYカードで端末代を支払うと、5%のポイント還元を受けられる。

端末をより長期間使い続けたいときには、定められた残価を支払う必要があるが、この場合は残価を再度分割払い(24カ月)にできる。

毎月の負担感を抑えて高機能の端末を買いたい時に便利な仕組みと言えるだろう。

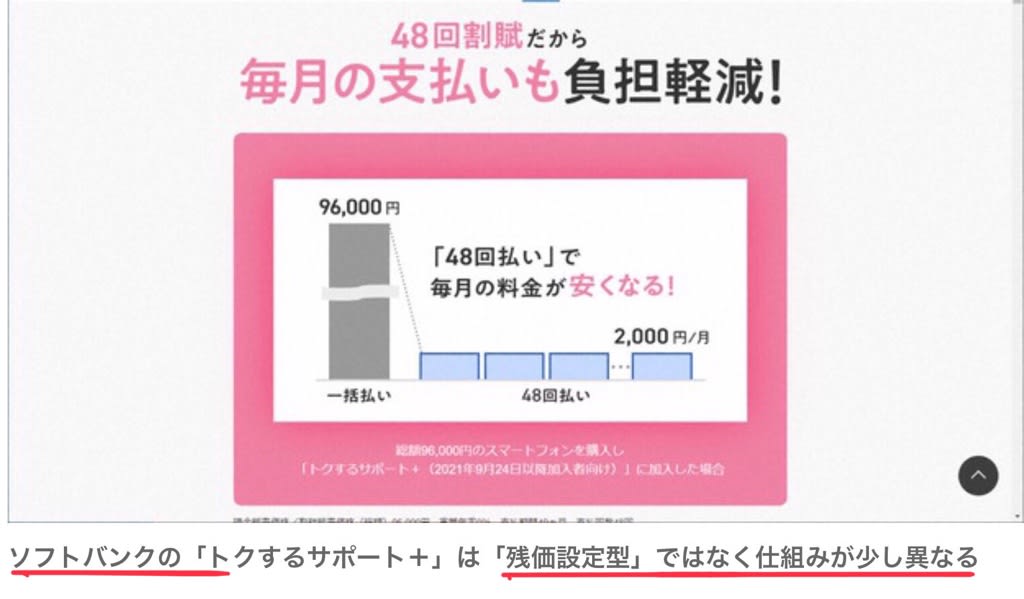

ソフトバンクや楽天モバイルは少し仕組みが異なり、まず端末を48回の分割払いにする。

このうち24回分を支払った時点で端末を返却すると、残りの24回が免除される(楽天モバイルはiPhoneのみ)。

端末ごとに残価の差がないため、利用者には分かりやすい。

特にアンドロイドの場合、中古での下取り額より免除額の方が高くなりがちで、利用者にとっては実質的に得になるケースもある。

高機能モデルを買ってもらいたい

各社がこうしたプログラムを用意した背景には、高機能スマホの価格がかなり高くなってしまったことがある。

iPhone 13は最も安いiPhone 13 miniの128GBがドコモで9万8208円。

サムスンの「Galaxy Z Fold3 5G」のように、20万円を超えているスマホも出てきている。

さらに、2019年10月に改正された電気通信事業法により、通信事業者による割引が2万2000円までに制限された。

本体価格そのものの高額化と割引の制限が重なり、高機能モデルを気軽に買えなくなってきたというわけだ。

結果として、スマホの販売総数に占める高機能モデルの割合は大きく低下した。

しかし、高速通信規格の5Gのような新しい機能は、まず高機能モデルに搭載される。

高速通信を生かした動画サービスなどを使いやすいのも高機能モデルのスマホだ。

データ通信の利用量が多いヘビーユーザーが多いため、各社とも販売にテコ入れしたいのが本音だろう。

新しく導入した残価を設定する仕組みは、利用者にとってはお得になる半面、

少し複雑なため、あらかじめ仕組みをよく理解しておいた方がいいだろう。

<「知ってトクするモバイルライフ」は毎週火曜日に掲載します>

関連記事

- <ドコモが「格安スマホ2社と提携」狙いは何なのか?>

- <KDDIのpovo2.0「使うギガだけ買い足し」が合理的?>

- 使ってみた5G対応「新iPad mini」格段に操作性アップ

- すごい動画が撮れる「iPhone 13」実際に使ってみた

- サムスン折り畳みスマホ2機種 初のおサイフケータイ

- ドコモのギガライト「使いすぎ防止」通信量を柔軟設定

- auも「eSIM」採用“初心者お断り”を脱却できるか

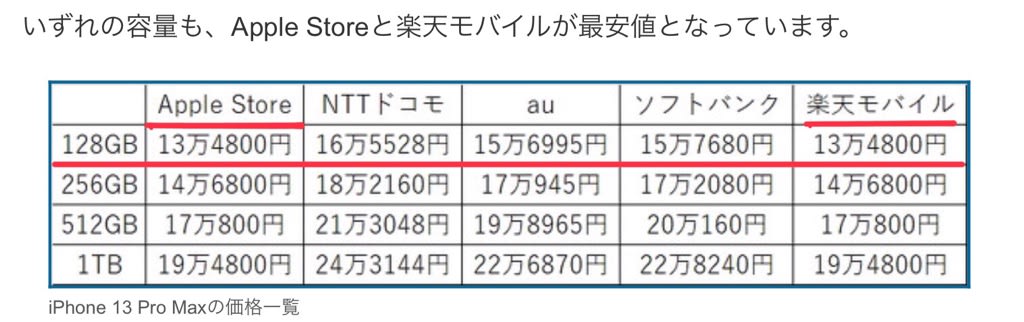

iPhone13シリーズの価格