私は“健康のために甲府の街を散歩しながら、新しい発見をする”を目標に、

市のホームページに掲載されている『甲府市ウォーキングマップ』を見ながら31地区のコースを歩き、中高年の立場で各コースを紹介していきます。

前回<vol.14 朝日地区>の記事はコチラ

vol.1:東地区Aコース vol.2:千塚地区北側コース vol.3:大里地区<アイメッセコース> vol.4:里垣地区西コース vol.5:住吉地区全周コース vol.6:玉諸地区 vol.7:北新地区 vol.8:湯田地区 vol.9:春日地区 vol.10:石田地区 vol.11:中道地区 vol.12:池田地区 vol.13:国母地区 vol.14:朝日地区

番外編1:「米倉山太陽光発電所」と「ゆめソーラー館やまなし」

番外編2:市立甲府病院 栄養管理士さんのお仕事紹介

****コースの紹介****

第15回は、<甲運地区>です。

※『甲府市ウォーキングマップ』p8に掲載

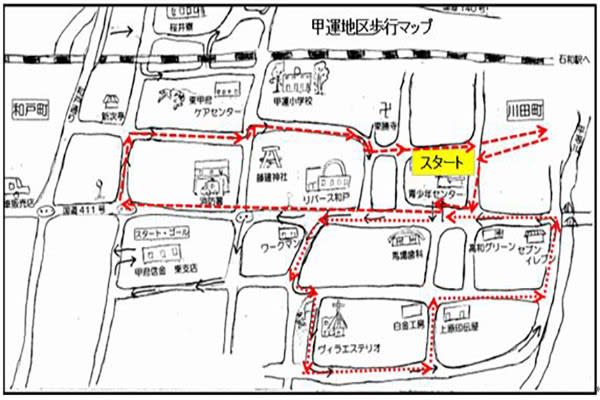

甲運地区のウォーキングマップはコチラ

~甲運地区~

甲運地区は、横根町、桜井町、川田町、和戸町、三ツ石からなります。ぶどうづくりが盛んで「ぶどうの碑」があり、中央本線の北側には横根・桜井積石塚古墳群、横根山田古墳、大坪遺跡などがあります。今回は中央本線の南側の川田町と和戸町コースを散歩しました。武田信虎公(信玄公の父)が住んでいた館跡がある、歴史のある地区です。

後半ではマップのコースを外れて、平等川の水を川田、桜井、和戸3地区に分水している珍しい水路の「三ツ俣」を探しに行きました。

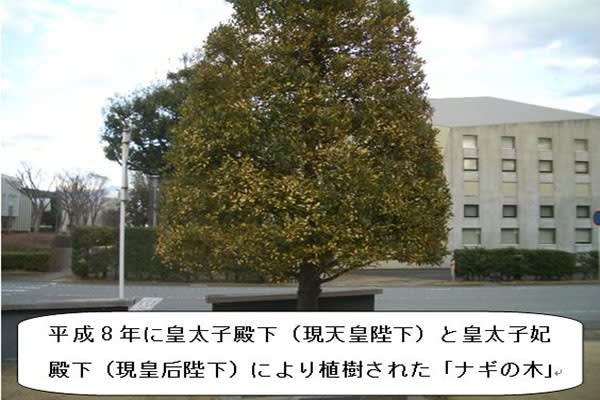

①2021年3月14日、「県立青少年センター」からスタートしました。

マップと飲み物を持っていざ出発!!

②城東通りに出たら、像を背にして右手方面(西)へ歩いていきます。青少年センターのリバース和戸館の入口を過ぎたら、左側にある細い農道に入ります。

➂農道に入り、ぶどう畑の間をのんびり歩きます。一面ぶどう棚。さすがぶどうの産地です!

目の前の御坂山系の上には、雪をかぶった真っ白な富士山がちょこっと頭を出していました。後ろを振り返り北側の景色に目をやると、大蔵経寺山(715.6m/山梨百名山)が迫ります。甲府は盆地であることを感じます。

しばらく歩き、十字路を左折すると、その先には秩父山系が見えました。雪をかぶっている山は雲取山(2017.1m)でしょうか。

④道なりに進むと、ファッション団地「アリア」の西側に出ます。団地内に入ったら、左に結婚式場を見ながら歩きます。

⑤「アリア(ARIA DI FIRENZE/アリア・ディ・フィレンツェ)」は、ファッション産業振興を目的に、ファッション性豊かで、緑の多い美しい街として開発されたエリアです。イタリア語で“フィレンツェの香り”を意味するそう。

結婚式場は「至福の庭園」、エフエム富士は「太陽と大地の記憶」、㈱印傳屋 上原勇七は「透明な空間に封印された伝統文化の結晶」など、それぞれの建物にコンセプトがあり、コンセプトを見ながら建物を見るのも一興です。

歩道は緑が多く、植木や芝生は綺麗に手入れがされていました。横断歩道のT字路を左折します(マップでは直進)。

⑥組合会館を左に見て、一時停止を右折します。街路樹の綺麗な道です。

左手にエフエム富士の建物が見えたら、しばらく直進。気持のよい散歩道です。

⑦㈱印傳屋 上原勇七の建物の前を直進し、住宅設備機器会社の横を通り、平等川方向へ道なりに歩きます。

ぶどう畑に突き当ったら左折します。

⑧ぶどう畑を過ぎたら、右折して細い道を進みます。

しばらく歩くと平等川の川岸に出るので、そこを左折します。

城東通りに向かい、角のコンビニで左折して青少年センター方面に歩いていきます。

⑨城東通りを、スタートした「青少年センター」方面に歩きます。

青少年センター本館を通り過ぎて、リバース和戸でトイレをお借りしました。

その先には新しい道祖神が祀られています。和戸の謂れが書いてありました。昔この一帯は「表門郷(うわとのごう)」と呼ばれており、「表門(うわと)」が転じて「和戸(わど)」になったそうです。

さらに進み山梨信用金庫のある「和戸町」の信号を右折します。

⑩約100m先の定食屋前で右折します。

道なりに歩いていると、下校途中の甲運小の児童達とすれ違いました。みな元気な声で「こんにちは!」とあいさつしてくれました。気持ちいいですね。

しばらく歩くと、十字路に出て、左側に「藤建神社(ふじたてじんじゃ)」があります。

藤建神社は、古文書では「白山権現」といわれ、慶長6(1601)年に「藤建神社」と称された古い神社です。祭神は「菊理姫命(ククリヒメノミコト)」。狛犬は玉と子を携えた私好みの狛犬でした。さっそくお参りしました。

⑪藤建神社を通り過ぎ北に進むと、甲運小が見えてきます。その手前を右折し道なりに歩きます。

甲府市立甲運第一保育所を通り過ぎ、さらに歩きます。

山梨学院のグラウンド横を通り過ぎると、左手に「寿徳院」が見えてきます。

⑫寿徳院は室町時代の天文3(1534)年に建立され、武田信玄公の信頼の厚いお寺だそうです。本堂の屋根には「武田菱」が見られました。境内には延命地蔵尊も祀られています。

⑬寿徳院を出て、左の角に「二宮神社」の鳥居があります。うっかりすると通り過ぎてしまいそうな佇まいです。

創建は不詳ですが、貞観5(863)年とも言われ、別名「大井俣神社」と呼ばれています。近くにある「三ツ俣」(平等川から川田・桜井・和戸地区に分水する水路)の鎮守として祀られていたと推定されます。

⑭来た道を戻り、寿徳院を通り過ぎ、左手前方に見える「東勝寺」に向かいます。

東勝寺の山門をくぐって直ぐにある石灯籠は、東京の芝増上寺に隣接する徳川家霊廟にあったものを移設した貴重なものだそうです。

⑮東勝寺を出たら、青少年センターのグラウンドとリバース和戸館の間の道を城東通り方面に進み、左折して青少年センターへ。やっとGOAL!!おつかれさまでした。

**** 見所紹介1 「エフエム富士」 ****

管理業務本部管理業務部副部長の永井さんにお話を伺いました。

放送開始は、1988年8月8日8時8分8秒。「8」にこだわり、末広がりの「八」が7つ並んだ時間にスタートしました。アリアでの放送開始は2006年7月3日とのこと。現在はアリアのスタジオと代々木のサテライトスタジオで放送しています。

周波数は、

・坊ヶ峰送信所(83.0MHz):山梨県中西部、長野県の一部

・三ツ峠局(78.6MHz):山梨県東部、東京、神奈川、埼玉

・身延局:(80.5MHz):山梨県南巨摩郡、静岡県の一部

※インターネットの「radiko」での放送もしているで、全国各地で聴けます。

第1、3、5水曜日11時頃から「ACTUS」という番組内の「甲府いろいろ」というコーナーで、甲府市の紹介もしています。

■「ACTUS」甲府いろいろ

http://fmftp.lekumo.biz/actus/06_iroiro/

■2021年3月までの放送分はコチラ↓

http://fmftp.lekumo.biz/good/9_iroiro/

放送中のスタジオを窓ガラス越しに見ることができるので、運が良ければDJさんと目が合うかもしれません(現在は新型コロナウイルス感染症対策で公開を控えているとのこと)。

また、建物の前のケヤキは、秋になると葉が紅くなる木と黄色になる木が交互に植えてあるそうです。アリアの街路樹は甲府市で管理し、芝生はアリアの各企業の方々が整備しているそうです。整備の行き届いた気持ちのよい景観でした。

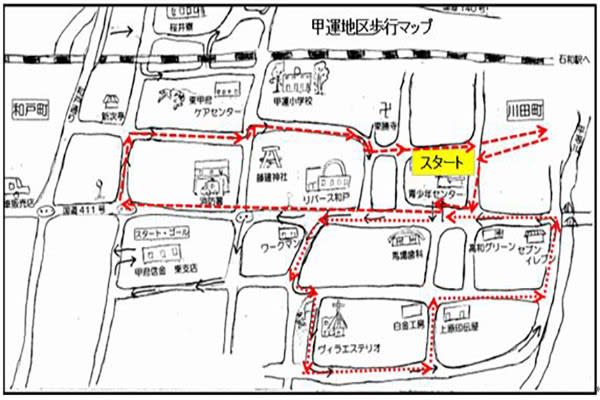

**** 見所紹介2 「三ツ俣と川田館跡」 ****

散歩を終えてから、近くの「川田館跡」と「三ツ俣」まで足を延ばしました。

場所は下図です(「こうふ私の地域・歴史探訪」より)

川田館は、武田信虎公(信玄公の父)が永正16(1519)年に躑躅が崎に館を移すまで住んでいたところです。現在はぶどう畑で、説明板がありました。

「三ツ俣」は、ぶどう畑の中にありました。

三ツ俣は、水路の分岐点です。農業に不可欠な水を均等に分配していた先人の智慧に感心しました。現在平等川から取水していますが、昔は笛吹川から取水していたそうです。

**** 見所紹介3 甲運地区の“桜” ****

せっかくなので、桜が満開になってから、コースにある桜を見に行きました(3月27日)。

1段目:青少年センターの桜

2段目:東勝寺の燈篭と桜

3段目:アリア南側の平等川沿いの桜並木

**** コースの感想 ****

<甲運地区>は、ぶどう畑がたくさんある川田町と和戸町を歩きました。車通りが少なく、のんびり、しかもたくさん歩くことができました。山に囲まれており、特に北側の大蔵経寺山は迫力があります。この地区が、甲斐武田の影響を強く受けていることもわかりました。ファッション団地「アリア・ディ・フィレンツェ」は環境の良い場所で、綺麗に整備された歩道が歩きやすかったです。今度は中央本線の北側の地区を散歩してみたいと思います。ぶどう畑を潰して宅地化もされていますが、山梨の名産としてぶどう畑が残って行くことを願います。

****【かずさんの 勝手に5段階評価☆】****

甲府市ウォーキングマップ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/kenko/kehatsu/walking.html

エフエム富士「甲府いろいろ」

http://fmftp.lekumo.biz/actus/06_iroiro/

(2021年3月までの放送はコチラ↓)

http://fmftp.lekumo.biz/good/9_iroiro/

アリア・ディ・フィレンツェ

http://www.aria.or.jp/

<参考>

『こうふ 私の地域・歴史探訪 ~甲府を紐解く31地区の軌跡~』

https://kofu-tourism.com/news/77

”と思いつきました。

”と思いつきました。

。

。

市民レポーターの“クッツー”こと沓間 聖(くつま せい)です。

市民レポーターの“クッツー”こと沓間 聖(くつま せい)です。

学術館を見学した後、散歩するのもいいですね。

学術館を見学した後、散歩するのもいいですね。