◆琢美地区◆

こんにちは。今年度の市民レポーター、「かずさん」こと武田和巳(69才)です。

私は“健康のために甲府の街を散歩しながら、新しい発見をする”を目標に、

市のホームページに掲載されている『甲府市ウォーキングマップ』を見ながら31地区のコースを歩き、中高年の立場で各コースを紹介していきます。

これまでのコースは以下の通りです。

*「かずさんの街散歩 」

・vol.1~vol.30:東、千塚、大里、里垣、住吉、北新、玉諸、湯田、春日、石田、中道、池田、国母、朝日、甲運、貢川、伊勢、相生、千代田、羽黒、大国、宮本、能泉、相川、穴切、富士川、新田、上九一色、新紺屋、山城の各地区

・番外編1:米倉山太陽光発電所&ゆめソーラー館やまなし

・番外編2:市立甲府病院管理栄養士の栄養指導

・番外編3:甲府・峡東クリーンセンター

・番外編4:甲府市浄化センター

****コースの紹介****

第31回は、<琢美地区>です。

琢美地区は、1500年代の武田氏時代から徳川家の時代に建立された沢山の寺院があり、今も続く立派な寺院がある地域です。地域の北側を流れる藤川と昭和3年(1928年)に南甲府駅から甲府駅に繋がった身延線とともに発展してきました。

『甲府市ウォーキングマップ』p.1に掲載

琢美地区のウォーキングマップはコチラ

①2022年9月15日(木曜日)、琢美地区を街散歩しました。マップには「た」「く」「み」の3コースがありますが、アレンジしてコースを決め、「甲府市立図書館」からスタートしました。マップと飲み物を持っていざ出発!!

城東通りに向かい、北進します。

②城東一丁目の交差点を渡り、コンビニの脇を線路に向かい歩き、赤色の「金刀比羅橋」を渡ります。正面には「誓願寺」の山門が見えます。踏切の手前左側に「金刀比羅神社」があるので、お参りしました。この「誓願寺踏切」は身延線の撮影スポットにお勧めです。

③「金刀比羅神社」の祭神は「大物主大神」と「崇徳天皇」で、武田信玄公の元家臣でその後、徳川家康に仕えた大久保長安が屋敷内に建立したと伝えられています。大久保長安は江戸幕府を守るための「八王子千人同心」の実現や「一里塚」の設置などを行いました。

「八王子千人同心」は江戸に対する西方からの攻撃に対処する事と、江戸城が攻められた時、西方の甲府に逃げる際に将軍を守る軍勢として設けたと言われています。大久保長安の墓は「天尊躰寺」(見所紹介1)にあります。

来た道を「金刀比羅橋」に戻り、藤川沿いの道を東に向かい歩いて行きます。

④この辺りの藤川には、右岸の家屋の出入用の橋が家ごとに掛かっていました。右岸の向こうは城東通りが通っていますが、その間に家屋があり、城東通りに出られないため藤川に橋を掛けているようです。なぜこのような形態になったのか不思議ですね。

しばらく歩き、「止まれ」の標識がある十字路を右折します。藤川もここで右90度に曲がっています。

⑤「富士川橋西詰」の信号で城東通りを渡り、少し歩き最初の十字路を左折します。右手のパン屋さんは、お楽しみ紹介でご紹介します。

⑥左折したら道なりに進み、直ぐ藤川を渡り、高倉川の第一高倉橋を渡り、狭い路地を通ると身延線が走る土手が見えてきます。この土手は身延線施設の為に盛土したそうです。現在は埋め立てられていますが、沿線にはいくつかの堀ができたそうです。

土手に沿って歩きます。この付近も身延線の撮影スポットですね

⑦濁川に高倉川が合流する地点を通り、高倉川に沿って歩いて行きます。最初の橋で左折して進みます。少し歩くと「言成(いいなり)地蔵尊」が右手にありました。言成地蔵は、誰の願いも言うなりに叶えてくれるそうです。私も願い事をしました。

その先の藤川に架かる橋を渡り、十字路を左折します。

⑧藤川に沿って歩きます。この先で藤川も濁川に合流します。道なりに進み、今度は濁川に沿って歩きます。交差点に出てマップでは左折して甲府市立善誘館小学校方面に進みますが、今回は交差点を直進し、城東病院の前を歩きます。2枚目の写真の赤い矢印は「かずさんの街散歩vol.1 東地区」で初回に歩いたコースで、偶然にも最後の31地区目vol.31の琢美地区で繋がりました

⑨城東病院の前を通り、道路の拡張工事をしている、「止まれ」を右折します。この辺りの景観がどんどん変わりますね

⑩右折したら、北に向かって歩いて行きます。最初の信号を渡り、少し歩けば市立図書館にGOAL!!

**** 見所紹介1 天尊躰寺 ****

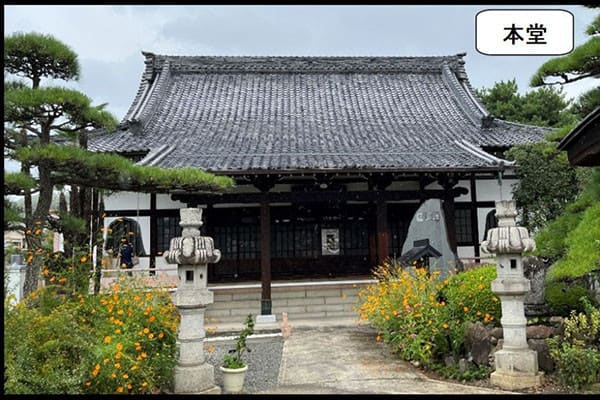

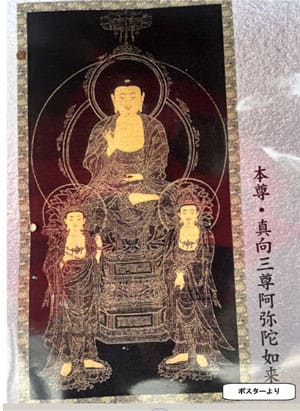

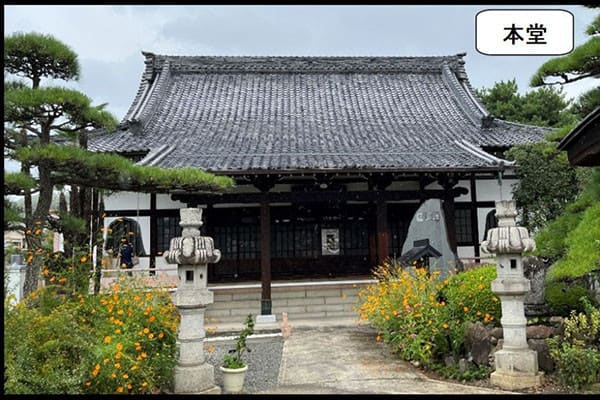

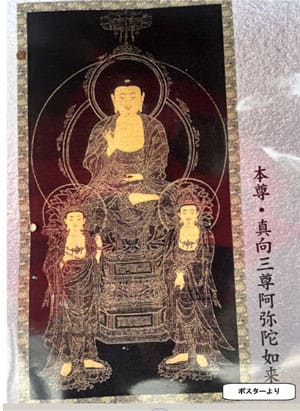

天尊躰寺は、市立図書館の西側にある城東通りクランク付近にあります。浄土宗のお寺で山号は功徳山、開山時期は大永3年(1523年)頃と言われている古刹です。武田信虎の庶長子(側室の子)が早世して菩提を弔うために建立されたそうです。墓地には大久保長安(甲斐奉行)、山口素堂(俳人、濁川治水等)、富田武陵(甲斐国志の編さん等)の墓があります。本尊は、甲府市指定有形文化財「絹本紺地金泥(けんぽんこんじきんでい)阿弥陀三尊像」です。江戸時代以降徳川家との関わりが深くなり、葵の紋所の鬼瓦が出土しています。

山口素堂の俳句は、「目には青葉 山郭公(ほほとぎす) 初松魚(かつお)」が有名ですね

**** 見所紹介2 教安寺 ****

教安寺は、天尊躰寺から100m程南西に位置しています。浄土宗のお寺で、山号は甲福山、開基は徳川家康の曽祖父で、永正元甲子(1504年)に開山された古刹です。徳川家康と深い関わりがあり、八男の仙千代の墓があります。なぜ、甲府にあるのか不思議ですが、平岩親吉の養子になり早世し、平岩親吉が甲府に移封された時に、教安寺に供養塔を建立したそうです。

**** 見所紹介3 おうかがい地蔵堂 ****

藤川に架かる金刀比羅橋を西の方へ10m程歩くと、空き地に「おうかがい地蔵」があります。この地蔵像は宝暦12年(1762年)頃に祀られたようです。地蔵前にある直径20cm程の石を願い事しながら持ちあげて、軽く持ち上がれば願いが叶うそうです。

**** 見所紹介4 身延線撮影ポイント ****

身延線の絶好の撮影ポイントがありました。①誓願寺踏切と②善光寺駅から南甲府駅に向かう高台を走る場所です。

**** お楽しみ紹介 くぬぎの森 ****

城東通りにある「社会福祉法人清長会」が経営する「多機能型通所事務所 くぬぎの森」の手作りパン屋さんを訪問しました。「かずさんの街散歩vol.19 千代田地区」でも千代田地区にある「くぬぎの森」を紹介しています。店長の蔵條様にお話を伺いました。創業して20年になるそうです。従業員は18名、障害のある方もいて、近くの支援学校を出た方が社会復帰を目指す為の訓練を目的としており、お店の奥でパンやクッキーを焼き、品質にはとくにこだわっているとの事です。シフォンケーキが人気商品で風土記の丘農産物直売所でも販売しているそうです。

**** コースの感想 ****

<琢美地区>は、武田氏や徳川家所縁の寺院が多くあり、城東通りの善光寺駅付近には山梨県指定文化財に指定された旧繭糸問屋の黒漆喰壁の個人宅がある等、歴史ある地域でした。藤川に橋を架けて家に出入りする不思議な所もあり、また、青空をバックに高台を走る身延線が絵になっていました。

今回で「かずさんの街散歩」は31地区目になります。2020年4月の「かずさんの街散歩vol.1東地区」から始まり2年5カ月かけて31地区走破しました。今回のコース終盤では第一回目に歩いたコースと接近し、一巡した感があります。感慨深いですね。

次回からは、趣を変えて甲府を紹介するブログを作成したいと思います。

これからも「かずさんの街散歩」をよろしくお願いします。

「くぬぎの森」では、シフォンケーキとプリンを買って帰りました。どちらも美味しかったです。

****【かずさんの勝手に5段階評価☆】****

※トイレ、駐車場は、必ず施設の許可を得てから使用してください。

****【かずさん街散歩 目次】****

31地区の一覧をこちらからご覧いただけます。 是非ご活用ください

是非ご活用ください

甲府市ウォーキングマップ  https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/kenko/kehatsu/walking.html

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/kenko/kehatsu/walking.html

参考資料:「こうふ私の地域・歴史探訪」こうふ開府500年記念事業実行委員会発行

甲府市のホームページをご覧ください。

甲府市のホームページをご覧ください。