伏見義民事蹟

天明5年(1785)、時の伏見奉行小堀政方の悪政を幕府に直訴し、伏見町民の苦難を救い、自らは悲惨な最期を遂げた文殊九助ら七人を伏見義民という。

江戸時代(1603~1867)伏見は交通の要衝として栄え、政治・経済上重要な地であったため、幕府の直轄地として奉行所が置かれた。安永8年(1779)に奉行となった小堀政方は数々の悪政を行い、住民に対する苛斂誅求は言語に絶するものがあった。

文殊九助、丸屋九兵衛、麹屋伝兵衛、伏見屋清左衛門、柴家伊兵衛、板屋市右衛門、焼塩屋権兵衛の7人は、奉行の悪政に虐げられた住民の苦難を座視するに偲びず、苦心惨憺の末、天下の禁を破って幕府に直訴した。このため、天明5年(1785)政方は奉行を罷免されたが、九助ら七人も獄中で相ついで病死した。この碑は明治20年(1887)に建てられたもので碑文は勝海舟の撰、題字は三条実美の書である。毎年5月18日には伏見義民顕彰会によって慰霊祭が執行される。京都市

天明5(1785)年9月,伏見の町人文殊九助と丸屋九兵衛が寺社奉行へ出訴した。これは伏見奉行小堀政方が町人に対し不法な御用金を課したことなどを訴えたものである。その後京都町奉行所や評定所で審理が行われ,天明8年5月に小堀は改易,出訴当事者として調べられた町人7名は御構いなしという判決が出された。しかし7人ともすでに病死や牢死で判決時に在世したものはいなかった。

明治になり,小室信介『東洋民権百家伝』(明治16年刊)で取り上げられ,自由民権運動のさきがけとして注目された。この碑は7人の同志を顕彰するために,事件落着後百年を期して建立されたものである。

なお,この碑の礎石は古代寺院の塔心の礎石ではないかという説がある(京都新聞1994年1月12日付朝刊)。

伏見義民之碑

内大臣三条実美書

(印)(印)【白文印「藤原実美」朱文印「梨堂」】

いにし天明の頃伏見のさと司とれる某とかや奢つよく私多かりけれは酷吏ねちけ人等時を得其私を助け政あらぬ方にみたれ行民其たつきを失ひ歎きのさきり深くして払はむすへなかりしに里人文珠九助ぬし才賢こく志実やかにて思を潜めもろ人の為に身の難をかへり見す同し志の友丸屋九兵衛麹屋伝兵衛柴屋伊兵衛焼塩屋権兵衛板屋市右衛門伏見屋清右衛門等と密に謀心思を一にし万苦をしのきいくかへりか江戸に出て歎き 訴ふる所あり終に此真心貫きて呉竹の伏見の里人の為に直なる道ふみ開き其苦厄を払らひたりしに此事半にして伝兵衛ぬしは病に死九助ぬしは事果し後天明八とせ正月三日九兵衛ぬしは同しき月廿三日江戸の旅寝の露と消えぬ今哉其没後百とせを経ぬ此里人遠を慕ひ義にいさみもゝとせも猶一日のこゝちして其なきたまを祭り其いさをを世に伝むとす嗚呼むかしも今も鬼いはらよもきはことに茂り安し九助ぬしの如きはそをかり払ふよき利鎌といはむ歟 明治二十年月日 海舟散人誌」

伏見義民の記事 まとめ ➡ 人物004 伏見義民

石碑前回の記事 ➡ 石碑滋賀0079 大津絵販売の地 大谷町

川柳

延命は 不要と書いて 医者通い /賣市

浄土宗の寺で、如意山光厳寺と号する。光厳天皇ゆかりの寺と伝わる。天皇は南北朝争乱時に北朝方の天皇として辛酸をなめられたが、延文2年(1357)河内国金剛寺の幽閉所から帰洛され、伏見の奥(大亀谷敦賀町)に閑居し、世俗をいっさい断って禅門に帰依されたという。次いで丹波国山国村の常照寺にうつり、貞治3年(1364)7月7日に亡くなった。52歳であった。寺は文禄年間(1592~96)、豊臣秀吉が伏見城築城にあたって現在の地にうつし、寺名を西福寺と改めたと言われている。教誉上人を中興開山としている。境内には本尊阿弥陀像を安置する本堂や光厳天皇の画像と位牌を安置する小堂(光厳院)があり、境内には近代の歌人、田中常憲の歌碑がある。

道標が あります

寺院 前回の記事 ➡ 寺院山0222 円光寺 大谷派

川柳

平然と歩いているのが迷子です /とうこ

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

東を見ています

10月10日 朝7時40分

京都駅 到着の列車です

関連記事 ➡ まち歩き下0726 高倉跨線橋 から 京都駅のながめ

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き滋賀0265 明治時代の鉄道トンネル 鉄道記念物 近代化遺産

川柳

花の名も神の名もみな人が付け /市川

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都大学防災研究所 付属地震予知研究センター

逢坂山観測所

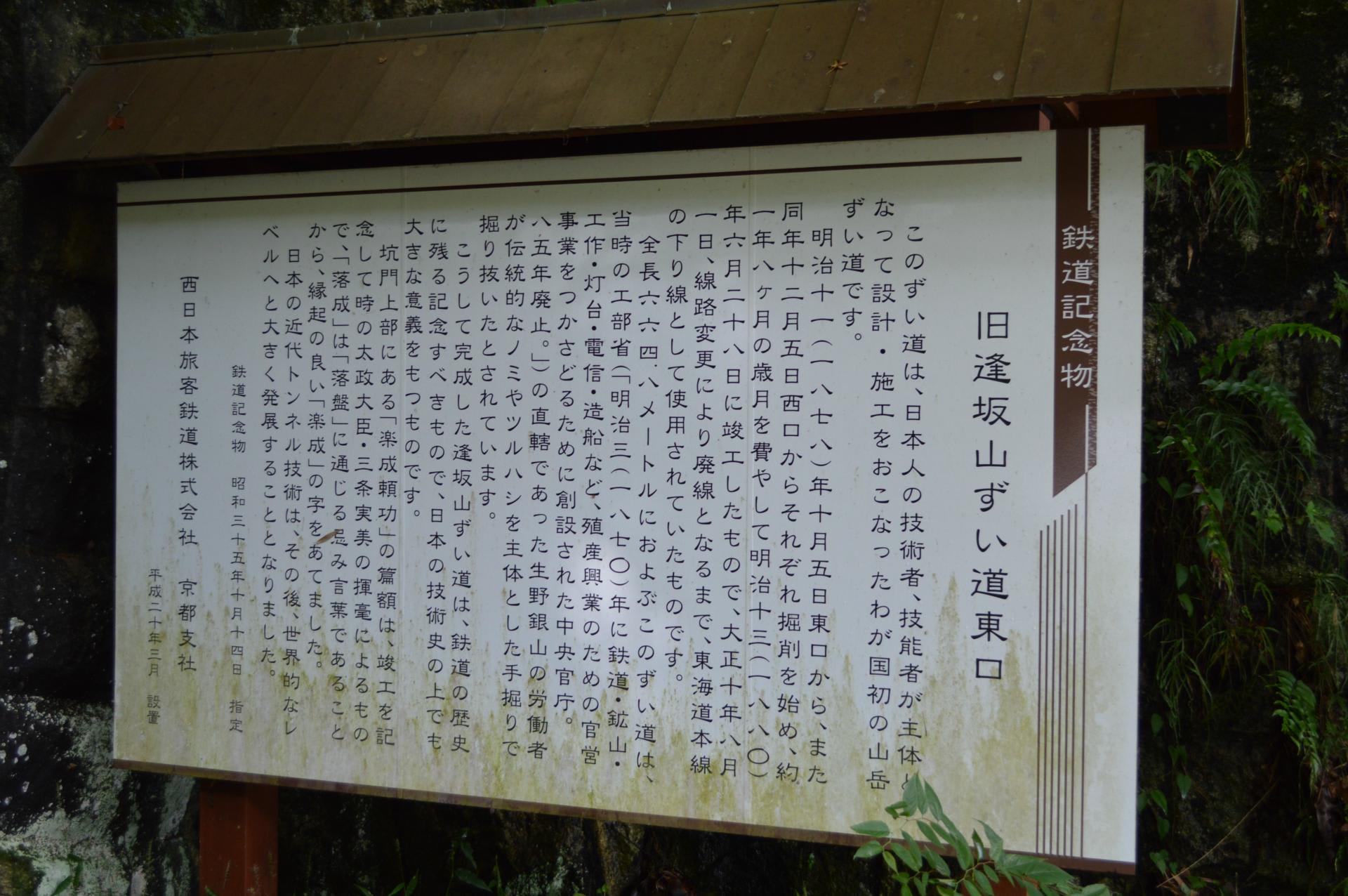

鉄道記念物 旧逢坂山ずい道東口

このずい道は、日本人の技術者、技能者が主体となって設計・施工をおこなったわが国初の山岳ずい道です。

明治11年(1878)10月5日東口から、また同年12月5日西口からそれぞれ掘削を始め、約1年8ケ月の歳月を費やして明治13年(1880)6月28日に竣工したもので、大正10年8月1日、線路変更により廃線となるまで東海道本線の下り線として使用されていたものです。全長664.8mにおよぶこのずい道は、当時の工部省(「明治3年(1870)に鉄道・鉱山・工作・灯台・電信・造船など、殖産興業のための官営事業をつかさどるために創設された中央官庁。85年廃止」)の直轄であった生野銀山の労働者が伝統的なノミやツルハシを主体とした手掘りで掘り抜いたとされています。

こうして完成した逢坂山ずい道は、鉄道の歴史に残る記念すべきもので、日本の技術史の上でも大きな意義をもつものです。坑門上部にある「楽成頼功」の篇額は、竣工を記念して時の太政大臣・三条実美の揮毫によるもので、「落成」は「落盤」に通じる忌み言葉であることから、縁起の良い「楽成」の字をあてました。日本の近代トンネル技術は、その後世界的なレベルへと大きく発展することとなりました。

鉄道記念物 昭和35年10月14日 指定

トンネル 入口部分

楽成頼功 明治庚辰七月 三條實美

近代化産業遺産 平成20年度 経済産業省

碍子

すすけています

もう一本 トンネルがあります

閉鎖 されています

入口部分の扉

脇に 石仏

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き滋賀0264 お寺専用の踏切 遮断機はありません

川柳

1人だけ生き残ったらどうします /吉本

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください