平成29年10月 撮影

大悲山(だいひざん)は、平安末期の久寿元年(1154)山岳修験者観空西念によって峰定寺が創建されて以来、山全体が山岳信仰の霊境となっています。指定地域は、その南斜面で古くから自然が守られてきたところであり、今日モミ、ツガのすぐれた天然林となっています。この森林では、ヒメコマツ、ホンシャクナゲ、ヒカゲツツジなどの貴重な植物や豊富なシダ植物の群生地が見られます。また、峰定寺本堂、仁王門、由緒ある行場等が周囲の自然環境と一体となって歴史的風土が保持されています。

金剛力士像はなかった

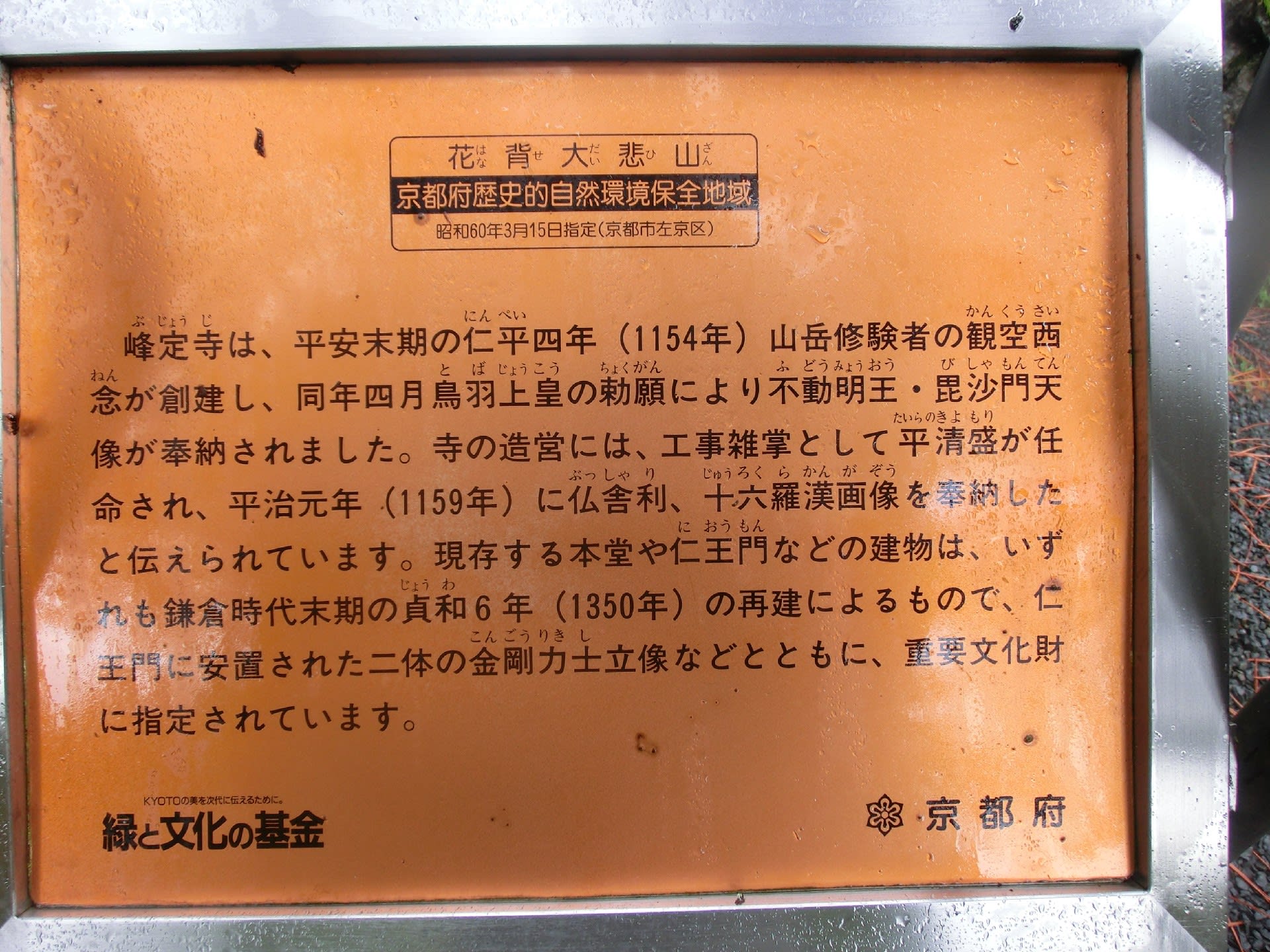

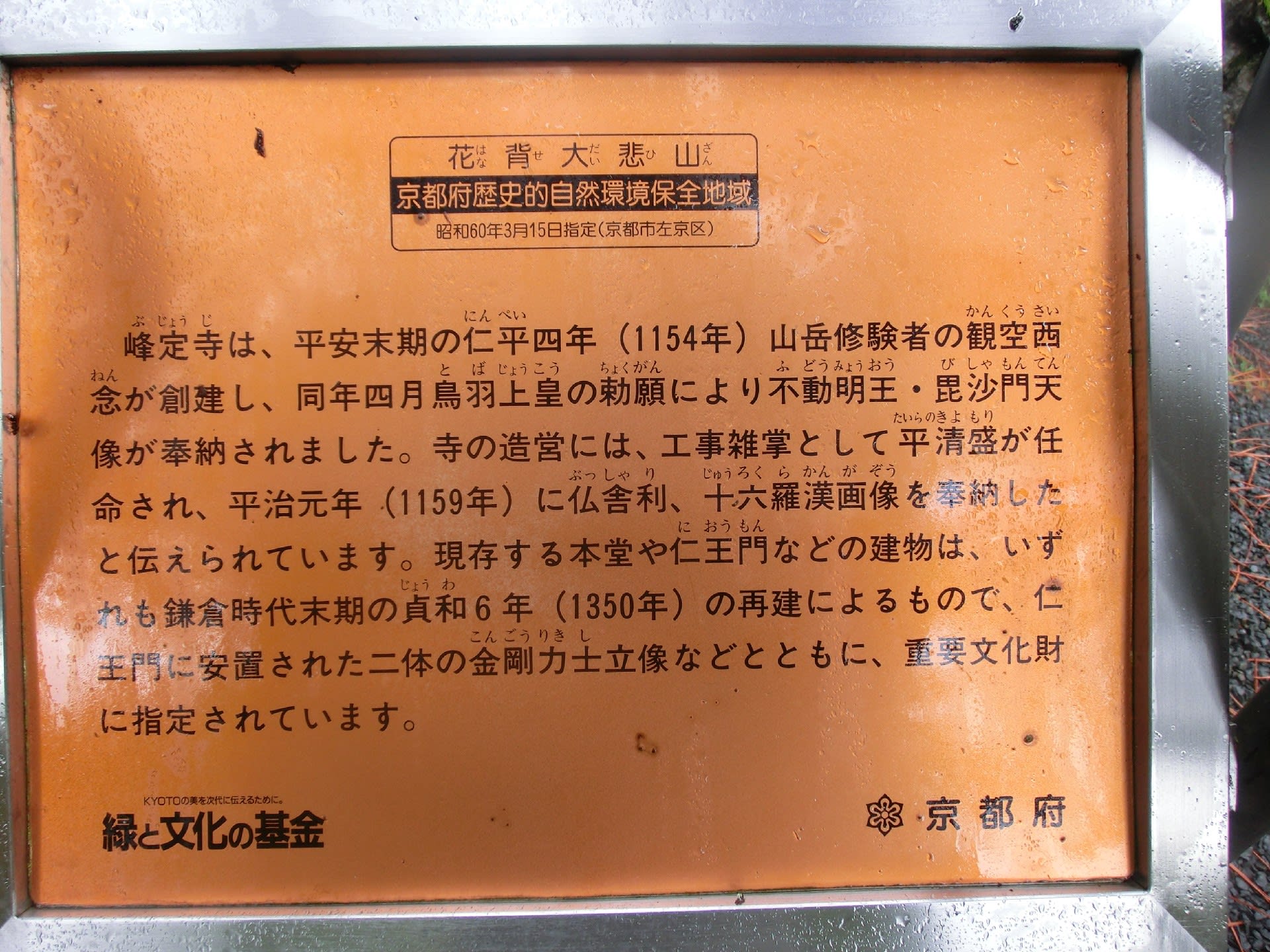

峰定寺(ぶじょうじ)は、平安末期慰安末期の仁平4年(1154年)山岳修験者の観空西念が創建し、同年4月鳥羽上皇の勅願により不動明王・毘沙門天像が奉納されました。寺の造営には、少納言藤原信西が奉行となり、工事雑掌として平清盛が任命され、平治元年(1159年)に仏舎利、16羅漢画像を奉納したと伝えられています。現存する本堂や仁王門などの建物は、いずれも鎌倉時代末期の貞和6年(1350年)の再建によるもので、延宝4年(1676年)、後西上皇が聖護院宮道祐法親王に詔し、貴船の成就院の僧元快上人を当寺の住職として再興せしめられてより、聖護院の支配下となり、大和大峰山になぞらえる修験道練行の道場となった。仁王門に安置された金剛力士像などとともに、重要文化財に指定されています。 京都府

関連記事 ⇒ まとめ045 京都府の重要文化財・国宝 建物

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院南0531 東寺 南大門

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます