明治30年(1897)JR関西線開通に際し、笠置駅が設置されたが、当時は史跡を探勝する人は少なかった。その後、昭和7年(1932)笠置山とその山麓の木津川一帯が史跡名勝地として国から指定されて以来、来遊するものが増えてきた。

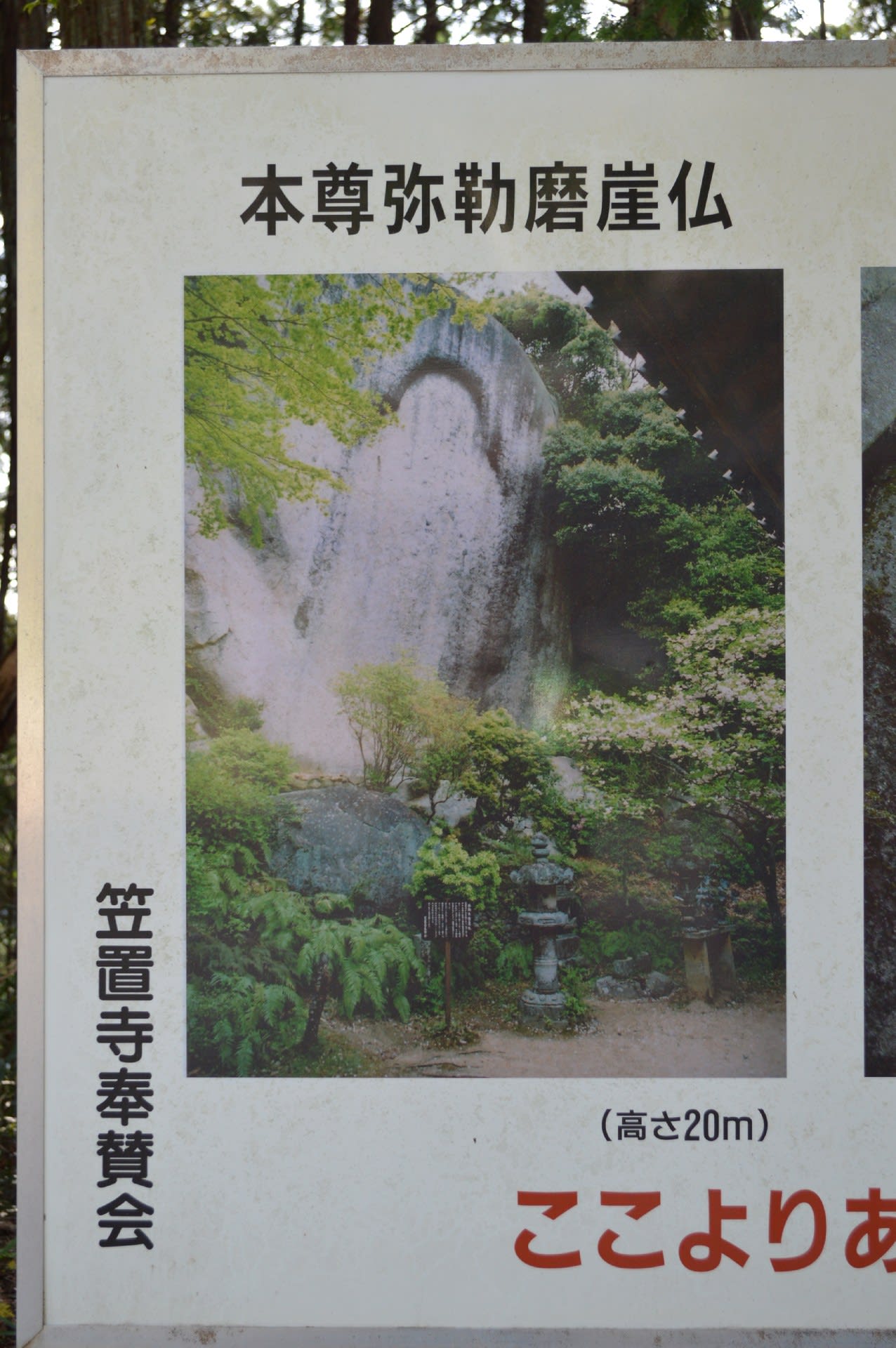

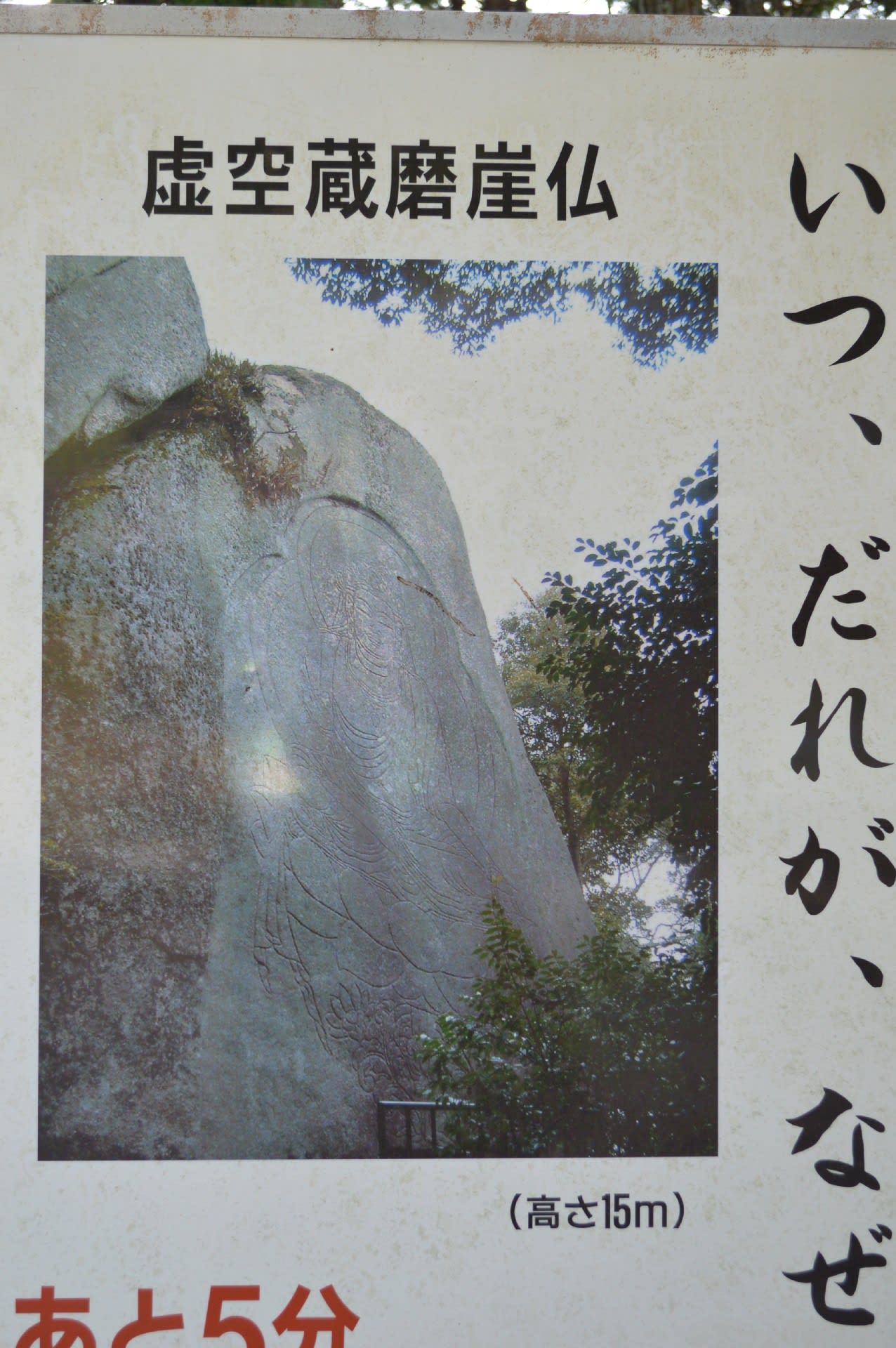

笠置山 「鹿鷺(かさぎ)山」ともしるす。高さ289m。全山すべて花崗岩からなり、山中には奇岩・怪岩が多く、人目をおどろかせる。

笠置寺はこの山の山頂付近にあって、古来弥勒信仰の霊山と仰がれ、中世には山伏修験者の修行場となった。花山法皇や藤原道長も来山したことがある。

後醍醐天皇がこの山を拠点とし、北条勢と合戦されたことから寺は荒廃した。

この山へ登るには柳生街道に面して新旧二道がある。旧道はけわしいが、切込谷や地獄谷・下の堂・上の堂(仁王堂跡)・名切り石など、元弘の役をしのばせる遺跡があり、新道は乗用車でも登ることができる。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き木津川1379 道端の景色と 花

次回の記事 ⇒

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます