山門

天武天皇 勅願所

後醍醐天皇 行在所

笠置山寺縁起

笠置山寺の歴史は古く、その創建は不明であるが出土品からみて飛鳥時代すでに造営されていたようである。

奈良時代大和大峰山と同じく修験ばとして栄え、平安時代には永承7年(1052)以後世の末法思想とともに笠置山寺本尊弥勒陀摩崖仏は天人彫刻の仏として非常な信仰を受けた。

更に鎌倉時代、建久2年(1191)藤原貞慶(解脱上人)が日本の宗教改革者としてその運動を当寺から展開するとき信仰の寺として全盛を極めた時代であった。

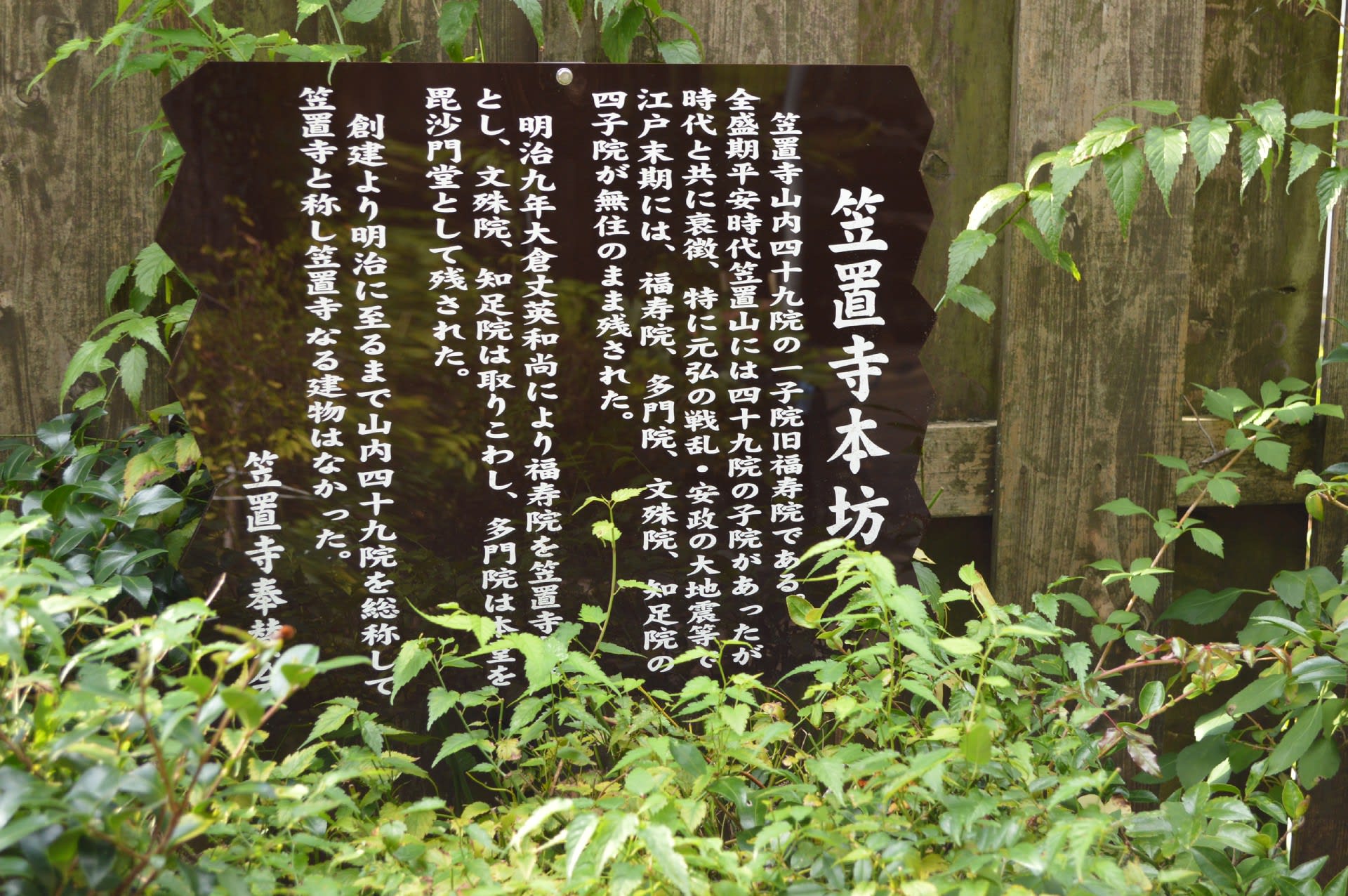

しかし、元弘元年(1331)8月討幕計画に失敗された後醍醐天皇の行在所となり幕府との攻防1ケ月9月29日全山焼亡、以後復興ならず、室町時代少々の復興をみるも江戸末期には荒廃、ついに明治初年無住寺となった。明治9年、大蔵丈英和尚賜をこの山に止め復興に力を尽くすこと20年ようやく現在の姿に山容を整えられたのである。

笠置型燈籠

本尊仏香爐 奈良時代 20mの摩崖仏宝前の香爐

筋土塀

鐘楼 1196年の東大寺俊乗防重源和尚の作

春日明神社

椿本護王宮

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院長岡京0724 勝龍寺 真言宗 洛西観音霊場第14番札所

次回の記事 ⇒ 寺院笠置0726 笠置寺 笠置石

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます