科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学の疑問を、やさしく解説!毎日3分読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学の疑問を、やさしく解説!毎日3分読むだけで、みるみる科学がわかる!

南極にアンテナ1000本設置

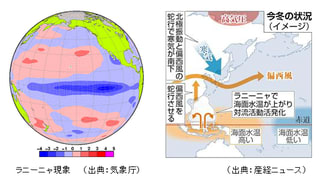

南極に約1千本のアンテナを立て、地球温暖化などを探る世界初の南極大型大気レーダー「PANSY」計画が、始まっている。北極などの観測器とも連携し、地球規模での大気の大循環や気候変動を探るのが狙いだ。東大と2010年11月に出発した、52次南極観測隊が計画を発表した。

この計画には、観測隊の派遣元の国立極地研究所や東大、京大など国内9大学と8研究所が参加。甲子園球場のグラウンドほどの直径160メートルの敷地内に、高さ約3メートルの小型アンテナを1045本立て、地上から高度500キロまでの大気の流れを1分ごとに観測する。建設費は約46億円。「国内でも例のない大きさ。けた違いの高精度のデータが得られる」とプロジェクトリーダーの佐藤薫・東大教授。(2010年11月15日16時15分)

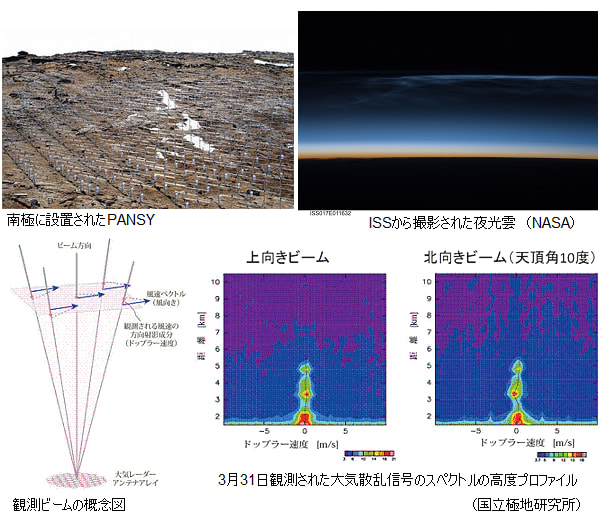

2011年3月、南極初の大型大気レーダー(PANSY)の初観測に成功した。第52次南極観測隊により2010年12月下旬からほぼ1ヶ月半の夏期間にアンテナ約1000基の設置が終了し、試験観測を行ったところ予定通りの大気乱流散乱エコーが受信された。今後、積雪の状況などを見ながら調整を行い、2012年度には世界初の南極中間圏乱流エコー観測を試みる。極中間圏雲やオゾンホールなど人間活動の影響が強く反映される大気現象の物理を解明し、気候システムにおける南極の役割を明確化する。

PANSYレーダー初観測

2010年12月下旬から、ほぼ1ヶ月半でアンテナ約1000基を設置し、初観測に成功した。アンテナの設置は、環境保全のため地表面の整地を行わず、直径約10cmの小さな穴を空け、そこに金属パイプを差し込むことで固定する方法をとった。この夏は、史上最低の積算日照時間を記録するなど、天気には恵まれなかったが、観測隊の粘り強い努力により予定通りほぼ全数のアンテナ設置が終了した。

2月中旬に夏隊が帰国した後は、越冬隊により、3月25日から31日の7日間、下部対流圏を対象とする初期観測を実施したところ、良好なデータが得られた。このレーダーはビームを上に向けることで鉛直方向のドップラー風速、すなわち、鉛直風を測ることができるのが特長である。図をみると鉛直ビーム(ビーム1)の散乱信号も良好に得られており、鉛直風が捉えられていることがわかります。

このPANSYレーダーのアンテナ全数を使用したフルシステムが稼働すれば、地上1kmから500kmの対流圏・成層圏・中間圏・熱圏 / 電離圏の観測が可能となる。これにより環境が苛酷であるため他の緯度帯に比べて遅れがちであった南極大気の観測的研究に大きな進歩がもたらされることが期待される。

PANSYが目指すもの

極域は季節や高度領域によって大気の大循環の終着点とも出発点ともなる、地球大気において極めて重要な位置を占めている。その大循環の主要な駆動源の一つである重力波と呼ばれる、振幅の小さく周期の短い波の作用がPANSYの観測によって初めて定量的に捉えられることになりる。

その作用を、温暖化予測等に用いられる気候モデルに組み込むことで、大循環がより正確に表現されるようになり、成層圏低温バイアスの解決に大きく寄与する。また、南極には、オーロラ・カタバ風・オゾンホール・極成層圏雲・極中間圏雲(夜光雲)などの中緯度や熱帯にはない大気現象が多く見られる。

このなかにはオゾンホールや極中間圏雲といった人間活動と深く関連する現象も存在する。PANSYは、このような南極の大気現象のほとんど全てを精密に観測して、極域の地球気候における位置づけを明確にし、気候の将来予測の精度向上に寄与することを目指している。

PANSYの研究テーマ

成層圏・中間圏温度の謎: 成層圏低温バイアスとは、現在の気候予測モデルが持つ誤差。モデルの冬から春にかけての成層圏での気温が、実際のものより低くなってしまう。大循環を引き起こす重力波効果が正確にモデルに取り込めていないためだと考えられている。

例えば、高さ50km付近の温度の極大は、火星や金星には存在せず、地球大気にのみ見られる構造だが、地球にはオゾン層が存在し、太陽紫外線を吸収して大気を加熱するために起きる。しかし、冬の極域は一日中太陽光線が届かないのにもかかわらず、この温度の極大が見られます。

さらに、高さ100km付近では、太陽光線が一日中降り注ぐ夏の方が、冬よりも低温になっている。ここは地球大気で最も気温の低い領域である。

大気重力波の中層大気での役割: 重力波とは、浮力を復元力とする大気中の小さな波。相対論における重力波とは別物である。

山や低気圧、ジェット気流、対流などが発生源。上方に運動量を運び、大循環を引き起こす。この大循環に伴う上昇・下降流が極域の温度構造に大きく影響する。オゾンホールをもたらす極成層圏雲量の予測には重力波の大循環駆動力を定量的に知る必要がある。

大気中の活発な積雲対流や前線、ジェット気流などは、大気重力波と呼ばれる波動を生みだしている。大気重力波は微弱なため、近年になるまで実態を把握するのが困難でした。しかし、最近ではその重要性の認識は年と共に大きくなっている。大型大気レーダーは唯一、重力波の作用を定量的に評価できる観測装置だ。

夜光雲の謎: 極中間圏雲は夏の上部中間圏(高度85km付近)にできる雲。太陽が沈んだ後、夜中にブルーグレーに輝いて見えるので夜光雲とも呼ばれる。

中間圏界面と呼ばれる高さ90km付近では、夏に非常に低温となり、水蒸気が凝結して夜光雲ができる。夜光雲は19世紀終わりに初めて発見され、それ以前は存在しなかったと考えられている。つまり、夜光雲は人間活動に関連して現れた現象であり、気候変動のカナリアとも言われている。

レーダー観測を行うと夜光雲に関連すると思われる特殊なエコー(Polar Mesospheric Summer Echo) が受信される。ハイパワーのPANSYレーダーは、PMSEをモニターできるだけでなく、周辺の流れ場も測定できるため、夜光雲の物理に迫ることができる。

極成層圏雲の物理: オゾン破壊反応にかかわる極成層圏雲は高さ20~30kmに現れる極域固有の雲。日出前や日没後に真珠母貝のように輝いて見える真珠雲もその一つだ。冬から春にかけての極域成層圏下層は低温で、わずかな水蒸気をも凝結させ、極成層圏雲となる。PANSYレーダーによる流れとライダーによる雲の同時観測をすることで、極成層圏雲の実態を調べることができる。

成層圏物質循環による極域でのオゾンの蓄積量は春に最大となる。ところが南極では、極夜ジェットで囲まれた極渦の内側に発生する極成層圏雲上での光化学反応により、オゾンが破壊され、オゾンホールが出現する。フロン規制により21世紀半ばにはオゾンホールは消滅すると予測されているが、対流圏に見られる地球温暖化の一種の反作用として成層圏の温度はさがり、オゾンの回復は遅れるかもしれないとの見方もある。

したがって、オゾンホールの将来予測には、極成層圏雲の量を決める成層圏の温度を正しい評価が必要である。そして、そのためには大気大循環に大きな役割を果たすと考えられている大気波動作用の、大型大気レーダーによる定量評価が不可欠である。

南極カタバ風とそれにともなう対流圏循環: 南極では、大気の大循環により低緯度域から流れ込む気流が冷やされ、南極大陸の斜面を流れ落ちるカタバ風と呼ばれる現象があります。PANSYレーダーは、カタバ風がもたらす大気循環による上空の水蒸気の流れを、時々刻々に捉える。これまでは難しかった雲の生成や消滅過程、エアロゾルの輸送過程を詳細に調べることもできる。(National Institute of Polar Research, JAPAN)

参考HP 国立極地研究所:Pansy 南極大型大気レーダー初観測

|

南極ってどんなところ? (朝日選書) |

| クリエーター情報なし | |

| 朝日新聞社 |

|

極地からわかる地球のひみつ (ふしぎナゾ最前線!現代科学の限界にいどむ) |

| クリエーター情報なし | |

| 旺文社 |

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分見るだけで、科学がわかる!

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分見るだけで、科学がわかる!