2022年12月25日(日)

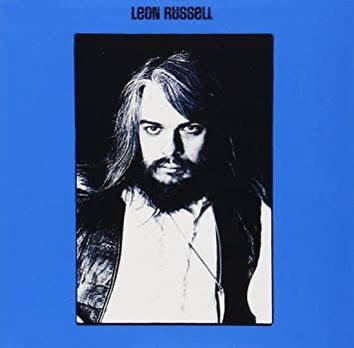

#406 LEON RUSSELL「LEON RUSSELL 」(ポリスター/Shelter PSCW-1027)

米国のシンガーソングライター、レオン・ラッセルのデビュー・アルバム。1970年リリース。デニー・コーデル、ラッセル本人によるプロデュース。ロンドン、メンフィス、ロサンゼルス録音。

レオン・ラッセルという名前が、われわれロックリスナーに強く意識されるようになったのは、彼が英国のシンガー、ジョー・コッカーのバックをつとめ、その作品「デルタ・レディ」のヒットを出したあたりからだろう。69年秋のことである。

コッカーは翌年春には「マッド・ドッグズ・アンド・イングリッシュメン」というタイトルのライブ盤を出してヒット、ラッセルもその顔をよく知られるようになる。

銀髪でロン毛、ヒゲ面で、眼光鋭いこのアメリカ人、一見して「只者じゃないな」と思わせる容姿の持ち主だった。

42年、オクラホマ州生まれのラッセルはデビュー当時28歳。既に十分過ぎるキャリアを持つ「隠れた大物」だった。10代からプロとして活動、J・J・ケイル、デラニー&ボニーらともバンド活動をともにしていた。

スタジオ・ミュージシャンとしても評価が高く、フィル・スペクターがプロデュースした作品のバックをつとめることもしばしばだった。

また、意外なところではザ・ベンチャーズのバックで「十番街の殺人」ほかのキーボードを弾いていたのが彼だったりする。

要するに、自らの名前でデビューしていないだけで、60年代から実質的にプロ中のプロだったわけだ。

68年にはシンガー、マーク・ベノとのデュオでアルバムを出しているから、これが事実上のデビュー盤なんだろう。

そして、コッカーとの出会いがラッセルを一躍メジャーな存在へと引き上げる。

このデビュー・アルバムは、売り上げとしては、ビルボードの60位に達したので、ますまずの成功といえるだろう。

そして、一般リスナー以上に凄かったのは、音楽業界内の反応だった。

なんとブルースの大御所、B・B・キングが、アルバム所収の「ハミングバード」を、次のシングル曲として選んだのである。

他にも、「ソング・フォー・ユー」はそのメロディの美しさから、さまざまなアーティストによってカバーされるようになる。

一番有名なのは72年のカーペンターズの大ヒットだが、それ以前にもダニー・ハサウェイ、アンディ・ウィリアムス、ヘレン・レディらがこぞって取り上げている。

アルバム内でよく知られているのは、この2曲と「デルタ・レディ」ぐらいだが、それ以外の曲では、ラッセルがそれまでにやって来た音楽が凝縮された内容になっている。

ひとことで言えば、米国南部のアーシーな音楽、ブルース、R&B、ロックンロール、ジャズ、ゴスペルなどが溶け合った、いわゆるスワンプ・ミュージックだな。

彼のアクの強いボーカル・スタイルそのままに泥臭い、土臭い音楽が、ピアノをベースにしたサウンドで展開される。

当時流行のブリティッシュ・ロックなどとはだいぶん趣きは異なるものの、そのおおもと、ルーツといえる音、それがラッセルが得意とする分野だった。

だから、プロのミュージシャンたちからの支持は絶大だった。

このアルバムのレコーディング・メンバーを見れば、それは明らかだろう。

ギターでエリック・クラプトン、デラニー・ブラムレット、そしてジョージ・ハリスン。

これはクラプトンとハリスンが、ラッセルと旧知のデラニー&ボニーと当時一緒に活動していたことから実現した、夢のハット・トリックだな。

そのつながりからか、芋づる式に凄いミュージシャンたちが参加することになった。

ボニー・ブラムレット、スティーヴ・ウィンウッド、ビル・ワイマン、クラウス・フォアマン、ボビー・ウィットロック、リンゴ・スター、チャーリー・ワッツ、ジム・ゴードン、エトセトラ、エトセトラ。

いちいち説明する必要のない、大物ばかりだ。デレク・アンド・ドミノスとなる連中も、もちろんいる。

こんなメンバーでレコーディングされたのだから、演奏の出来が悪いわけがない。

聴けば聴くほど、味わいが出てくる一枚。ライナーノーツを見ずに、「ああ、このギターはECかな、ハリスンかな」と推理するのも面白い。

生み出すメロディの美しさ、ポピュラリティを持ちながらも、ルーツ・ミュージックへのリスペクトを前面に押し出した作品でもある「レオン・ラッセル」。

「アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー」「ギヴ・ピース・ア・チャンス」のようにタイトルで「おっ!」と思わせておいて、まったく別物の自作曲を聴かせてしまうような、洒落っ気が彼の歌には溢れている。

やっぱ、只者じゃない。

<独断評価>★★★★☆

米国のシンガーソングライター、レオン・ラッセルのデビュー・アルバム。1970年リリース。デニー・コーデル、ラッセル本人によるプロデュース。ロンドン、メンフィス、ロサンゼルス録音。

レオン・ラッセルという名前が、われわれロックリスナーに強く意識されるようになったのは、彼が英国のシンガー、ジョー・コッカーのバックをつとめ、その作品「デルタ・レディ」のヒットを出したあたりからだろう。69年秋のことである。

コッカーは翌年春には「マッド・ドッグズ・アンド・イングリッシュメン」というタイトルのライブ盤を出してヒット、ラッセルもその顔をよく知られるようになる。

銀髪でロン毛、ヒゲ面で、眼光鋭いこのアメリカ人、一見して「只者じゃないな」と思わせる容姿の持ち主だった。

42年、オクラホマ州生まれのラッセルはデビュー当時28歳。既に十分過ぎるキャリアを持つ「隠れた大物」だった。10代からプロとして活動、J・J・ケイル、デラニー&ボニーらともバンド活動をともにしていた。

スタジオ・ミュージシャンとしても評価が高く、フィル・スペクターがプロデュースした作品のバックをつとめることもしばしばだった。

また、意外なところではザ・ベンチャーズのバックで「十番街の殺人」ほかのキーボードを弾いていたのが彼だったりする。

要するに、自らの名前でデビューしていないだけで、60年代から実質的にプロ中のプロだったわけだ。

68年にはシンガー、マーク・ベノとのデュオでアルバムを出しているから、これが事実上のデビュー盤なんだろう。

そして、コッカーとの出会いがラッセルを一躍メジャーな存在へと引き上げる。

このデビュー・アルバムは、売り上げとしては、ビルボードの60位に達したので、ますまずの成功といえるだろう。

そして、一般リスナー以上に凄かったのは、音楽業界内の反応だった。

なんとブルースの大御所、B・B・キングが、アルバム所収の「ハミングバード」を、次のシングル曲として選んだのである。

他にも、「ソング・フォー・ユー」はそのメロディの美しさから、さまざまなアーティストによってカバーされるようになる。

一番有名なのは72年のカーペンターズの大ヒットだが、それ以前にもダニー・ハサウェイ、アンディ・ウィリアムス、ヘレン・レディらがこぞって取り上げている。

アルバム内でよく知られているのは、この2曲と「デルタ・レディ」ぐらいだが、それ以外の曲では、ラッセルがそれまでにやって来た音楽が凝縮された内容になっている。

ひとことで言えば、米国南部のアーシーな音楽、ブルース、R&B、ロックンロール、ジャズ、ゴスペルなどが溶け合った、いわゆるスワンプ・ミュージックだな。

彼のアクの強いボーカル・スタイルそのままに泥臭い、土臭い音楽が、ピアノをベースにしたサウンドで展開される。

当時流行のブリティッシュ・ロックなどとはだいぶん趣きは異なるものの、そのおおもと、ルーツといえる音、それがラッセルが得意とする分野だった。

だから、プロのミュージシャンたちからの支持は絶大だった。

このアルバムのレコーディング・メンバーを見れば、それは明らかだろう。

ギターでエリック・クラプトン、デラニー・ブラムレット、そしてジョージ・ハリスン。

これはクラプトンとハリスンが、ラッセルと旧知のデラニー&ボニーと当時一緒に活動していたことから実現した、夢のハット・トリックだな。

そのつながりからか、芋づる式に凄いミュージシャンたちが参加することになった。

ボニー・ブラムレット、スティーヴ・ウィンウッド、ビル・ワイマン、クラウス・フォアマン、ボビー・ウィットロック、リンゴ・スター、チャーリー・ワッツ、ジム・ゴードン、エトセトラ、エトセトラ。

いちいち説明する必要のない、大物ばかりだ。デレク・アンド・ドミノスとなる連中も、もちろんいる。

こんなメンバーでレコーディングされたのだから、演奏の出来が悪いわけがない。

聴けば聴くほど、味わいが出てくる一枚。ライナーノーツを見ずに、「ああ、このギターはECかな、ハリスンかな」と推理するのも面白い。

生み出すメロディの美しさ、ポピュラリティを持ちながらも、ルーツ・ミュージックへのリスペクトを前面に押し出した作品でもある「レオン・ラッセル」。

「アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー」「ギヴ・ピース・ア・チャンス」のようにタイトルで「おっ!」と思わせておいて、まったく別物の自作曲を聴かせてしまうような、洒落っ気が彼の歌には溢れている。

やっぱ、只者じゃない。

<独断評価>★★★★☆