2017年12月22日 小川下池

小川下(こかげ)池は香川県木田郡三木町朝倉の新川水系吉田川右支流(河川名未確認)にある灌漑目的のアースフィルダムです。

小川下は集落名で豪雨の際に削られやすい土地=『小欠ケ』が由来とされています。

現地案内板によると1939年(昭和14年)の大干ばつをきっかけに朝倉川流域で灌漑用溜池築造の機運が高まり小川下耕地整理組合が設立されます。

そして翌1940年(昭和15年)より県営事業として溜池築造が着手され戦争激化による物資・人員不足に悩まされながらも終戦後の1948年(昭和23年)に小川下池が竣工しました。

その後1977年(昭和52年)に県営事業による部分改修が、2007年(平成19年)には国営総合農地防災事業により全面的な改修が行われ現在に至っています。

池の管理は小川下池水利組合が行い、156ヘクタールの農地に灌漑用水を供給しています。

なおダム便覧では1973年竣工と記されていますが、これは県営の部分改修事業の着手年度であり竣工年度としては1948年が妥当と思われます。

三木町中心部から県道13号~42号線を南下、上吉谷集落の先で左の枝道に入ると小川下池の堤体が見えてきます。

下流面は草刈りののち野焼きされています。

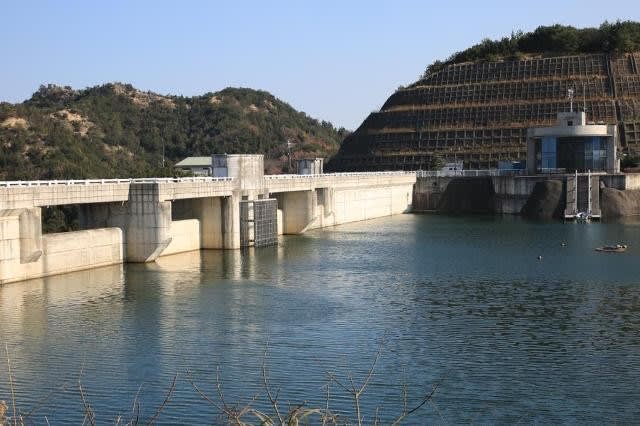

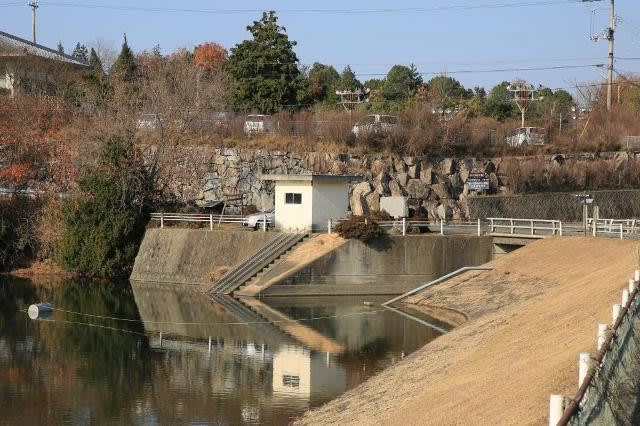

堤体中央に取水設備からの底樋樋門、右手(左岸)に洪水吐導流部があり下流で合流しています。

道路を進むと堤体左岸に到着します

上流面はコンクリートで護岸、右奥に斜樋が見えます。

左岸の越流式洪水吐。

洪水吐導流部。

天端からの眺め

下の道路が1枚目の写真の撮影場所です。

貯水池は総貯水容量は60万立米。

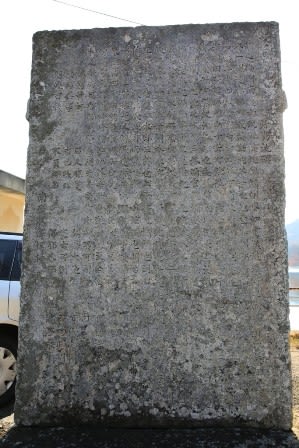

天端には記念碑が2基と社が鎮座します。

2007年(平成19年)にかけて行われた国営総合農地防災事業の説明板。

下流面

刈り払った後野焼きされています。

小川下池を水源としていた朝倉川流域の農地では、1976年(昭和51年)から香川用水の補給が開始され水事情は格段に向上しました。

もちろん小川下池が貴重な水源であることに変わりはありません。

2162 小川下池(1220)

ため池コード

香川県木田郡三木町朝倉

新川水系吉田川右支流

A

E

26.8メートル

156メートル

600千㎥/600千㎥

小川下池水利組合

1948年竣工

2007年改修