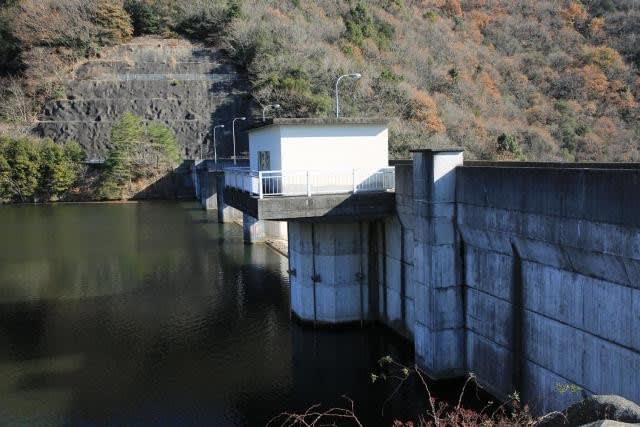

2017年12月21日 内場ダム

内場(ないば)ダムは香川県高松市塩江町上西の香東川水系内場川上流部にある香川県土木部が管理する多目的重力式コンクリートダムです。

香東川流域は江戸時代より讃岐を代表する稲作地帯でしたが、渇水による干ばつ被害が絶えず、大規模な灌漑用貯水池が渇望されていました。

流域農家は1937年(昭和12年)に内場池耕地整理組合を結成して陳情を繰り返し、1941年(昭和16年)にようやく県による灌漑・上水を目的とする内場堰堤建設事業が着手されました。

しかし戦争の激化により事業は中断、戦後、県はダムの目的に洪水調節を付加し建設省(現国交省)の補助を受けた補助多目的ダムに変更、新たに香東川総合開発事業として1949年(昭和24年)に事業を再開、1952年(昭和27年)に香川県初の多目的ダムとして内場ダムが竣工しました。

内場ダムは香東川の洪水調節、安定した河川流量の維持と既得取水権として流域への灌漑用水への補給、高松市への上水道用水の供給を目的としています。

しかし内場ダム完成後も1979年(昭和54年)、1987年(昭和62年)と2度にわたり台風による大規模な洪水被害が発生、さらに県都高松市への人口集積による水需要増大もあり、内場ダムから東へ約3キロの香東川支流椛川に新たな多目的ダムとして椛川ダムの建設が着手され、2021年(令和3年)中の竣工を目途に事業は大詰めを迎えています。

高松市中心部から国道193号線を南下、高松市塩江町の『道の駅しおえ』手前を右折し県道7号に入ると右手に内場ダムが見えてきます。

クレストにローラーゲートが2門、オリフィスやコンジットゲートはなく利水放流設備から河川維持放流が行われています。

左岸にはプラント跡が残っています。

上流面

竣工は1952年(昭和27年)ですが、1941年(昭和16年)着工ということで各所に戦前、戦中のダムらしい造形が見られます。ゲート手前の半円形の取水設備もその一つ。

左岸のインクライン。

円形のカーブが美しい親柱とその照明設備も戦時中のダムらしいデザインです。

天端は車両通行可能

ゲートピア横には香川県営ダムではおなじみの螺旋階段。

減勢工と利水放流設備。

天端の照明も古いダムらしいデザイン。

左岸の階段が開放され、堤体沿いにダム下へ降りることができます。

プラント跡

遺構に絡みつく木の枝が竣工後65年の歳月を物語っています。

ダム下から

導流部中央の扶壁に乗る機械室

こちらも戦前の設計のようです。

上流から。

2165 内場ダム(1205)

香川県高松市塩江町上西

香東川水系内場川

FNW

G

50メートル

157.4メートル

8175千㎥/7575千㎥

香川県土木部

1952年