その②であの世から舞い戻った小栗判官。いったいこれからどうなるのでしょう?

餓鬼病みの躯でこの世に生き返った小栗判官。かつての姿は見るかげもありません。

哀れ小栗判官は

花のかんばせ消え果てて

玉の体は膿みとろけ

手足もきかぬ身になりて

この世に帰る物憂しや

この世に帰る物憂しや

閻魔大王は遊行上人に小栗判官を託し『この者を熊野は湯の峰の薬師如来のもとまで行かせるように』と命じます。

遊行上人筆を取りサラサラと一筆。

一引きすれば百僧供養

二引きすれば千僧供養

極楽往生疑いいなし

小栗判官を土車に載せてこの木札を立て、他人の善意にすがって熊野までの道を参れるよう手配してやるのでした。

さてその頃。人買いに売られた照手姫は小萩と名を変え美濃の国は青墓の女郎屋『近江屋』で奉公していました。

頑に客を取ることを拒んだ代わりに『女中奉公で他人の6倍働く』と約束して置いてもらっていたのです。

ある日、この女郎屋の前に小栗判官を載せた土車が置かれます。

それまで引いていた男たちが女郎屋に入ったため、玄関先に放置されてしまったのです。

遊行上人の立てた木札を見た小萩は『亡き夫である小栗判官の供養のため土車を引く』ことを思い立ちます。

女郎屋の主人に5日の休みをもらった小萩は土車を引いて熊野に向かうのでした。

※ 歌川広重・国貞 双筆五十三次 藤沢

かくして素性を隠した照手姫と、すっかり姿形の変った小栗判官の世にも不思議な旅が始まります。

小萩は狂女のなりをして、小栗判官を載せた土車を大津の町まで引いていきます。

変わり果てた小栗判官に気づかない小萩はただただ『土車を引くことが亡き夫の供養になる』と信じて重い土車をひとりで引いて行くのです。

小萩の正体が照手姫であることを悟る小栗判官ですが、自分の素性を明かす訳にもいかず、涙を流しながら引かれて参ります。

大津の町で次の引き手に託された小栗判官は小萩に『病が治ったら必ず訪ねていく』と約束して別れるのでした。

※岩佐又兵衛『小栗判官絵巻』第13巻・・・土車を引かれて熊野に向かう小栗判官

かくて小栗判官は

土の車に乗せられて

野越え山越え谷越えて

熊野をめざして行きにけり

車を引くは人間か

神か仏か知らねども

車は進むはるばると

那智、新宮に本宮と

垂迹のあと尊くて

かたじけなくも涙する

病いゆるを心より

神に祈りて湯ノ峰の

薬の湯にぞつきにけり

薬の湯にぞつきにけり

さまざまな苦難の後にようやくたどり着いた熊野ですが、いっこうに病は癒えません。

思い余った小栗判官は遺書をしたため、源泉の湯壺に身を投げます。

するとアラ不思議、薬師如来が現れ、判官を受け止めて薬湯に浸けたため、小栗判官の病はすっかり癒えたのでした。

なったあ なったあ じゃになったあ

小栗判官『じゃ』になったあ

なあんの『じゃ』になあられたあ

・・・・・・健者になったあ!

(その④へつづく)

皆さま、その①を読んで『ああ、これで終わりか』って思った方はいないでしょうね。

ここからが実に『世にも不思議な物語』になって参ります。

※歌川国貞 東海道五十三次之内 藤沢 小栗判官

まず、照手姫は実は死んではいなかった(!)。

照手姫は牢輿に載せられ、重しを付けて川に投げ込まれてしまうはずでしたが、これを命じられた下男の鬼王・鬼次の二人が哀れをもよおし、重しの石を外して牢輿を川に流すのです。

主人の命令ですから、照手姫を助けることはできませんが、牢輿が岸に流れ着くことを祈って二人は照手姫を見送ります。流されながら照手姫はこれから先、決して素性を明かさないことを誓うのでした(・・・生きていることが知られると下男の二人は殺されてしまいます)。

牢輿は『もろこしが浦』に流れ着き、助かった照手姫はそこの翁(おきな)と媼(おうな)の養女になります。ところが媼が照手姫の美貌に嫉妬、『じいさんとぺちゃくちゃやっているに違いない』と思い込んだ媼は照手姫のいる塩焼き小屋に火を放つのでした(↓脚注参照)。しかし照手姫は観音様のご加護があって傷ひとつ付かない・・・思い余った媼は照手姫を人買いに売ってしまいます。

ああ照手姫の運命やいかに。

一方、小栗判官はといえば、地獄で閻魔大王に謁見します。

※法乗院(深川えんま堂)の閻魔大王像

その堂々たる態度と責めを甘んじて受けようとする潔さに感心した閻魔大王は小栗一党全員を生き返らせようとします。ところが配下の十人は火葬にされ骨まで砕かれて生き返ることができないことが判明(喉仏の骨がないと生き返れないのだとか)、小栗一党はそのまま閻魔大王配下の十王として働き、土葬にされていた小栗判官だけが生き返ることになったのでした。

このとき閻魔大王は小栗判官を『餓鬼病み』にして送り返すよう指示します。

『餓鬼病み』とは、現代でいうとハンセン氏病(らい病)にあたるでしょうか、全身が膿み崩れる業病です。

閻魔大王によれば小栗判官は『ロマンの病』という思い病気に罹っているというのです。

純粋さのあまり、他人を傷つける、それは『ロマンの病』なのだ、と。

いま一度『人の傷みを知る人間になれ』と、『地獄の責め苦の代わりに「餓鬼病み」なる業病を与えて人の世に送り出す』これを小栗判官の受ける罰とする、という判決でした。

哀れ小栗判官は

ロマンの罪のむくいにて

餓鬼の病を身に負いて

はるばる遠き黄泉路より

ひとり旅路を帰りけり

ひとり旅路を帰りけり

どんな罰でも受けようと固く決意した小栗判官はこの世に還り着くのでした。

なったあ なったあ じゃになったあ

小栗判官『じゃ』になったあ

なあんの『じゃ』になあられたあ

・・・・・・生者になったあ!

(その③へつづく)

※脚注:この戯曲のオモシロイ点はヒトの心の裡の描写が巧みなことです。

――――――――もろこしが浦の媼の独白、あまりに巧みなので一部書き写してみます。

(前略)もうじいさんはあの娘とできているのだろうか。できている。きっとできている。私が寝た後でじいさんはあの娘のところへ忍び込み、娘とぺちゃくちゃぺちゃくちゃやっているのだ。腹が立つ。腹が立つ。まだ娘とできていないかもしれない。しかしいずれそうなる。そうなったときは遅い。そうなったらどうしよう。そうなったら、じいさんはわしが殺してやる。しかし五十年も連れ添ったじいさんを殺すのはかわいそうだ。あの娘を殺してやろう。あの娘がいなかったなら、多少は私たちの間にいさかいがあったものの、二人は仲良く暮らせたはずだ。あの娘が憎い。ひと思いに殺してしまおうか。そうだ、あの娘は今、塩を焼く苫葺小屋にいる。苫葺小屋に火をつける。苫葺小屋は火の回りが早い。ぱあっと火が回る。火が回る。あの女は火を見て逃げ出す。しかし扉は閉まっている。扉は閉まっている。逃げ出すことはできない。そこであの娘は焼け死にというわけさ。丸焼けになった豚のようにあの女は死ぬ。にくい雌豚が丸焼きになるのだ。行こう。行こう。潮を焼く苫葺小屋に行って、その小屋に火をつけてやろう。

さあさお聞きよ小栗判官と照手姫の世にも不思議な物語。

※梅原猛『小栗判官』新潮社 / 1991年3月15日初版発行

世に聞こえた『市川猿之助スーパー歌舞伎』の台本です。

ではストーリーを・・・。

都に名高い小栗判官正清は親の勧めで嫁を娶るも気に入らず、あれこれ理由をつけては七人もの妻を離縁してしまう。正清にはどこか『理想の女』のイメージがあって、どの女に遭っても『いや何かが違う』と思ってしまうのです。

ある時、院へお参りする道で正清は素性の分からぬ美しい女とすれ違う。試しに声を掛けてみると、感心するような答えを返すのだった。実は正清の『理想の女』とはクレバーな女性、打てば響くような答えのできる賢い女子が好きなのだ。

正清はこの女と恋に落ち、妻とする。ところが素性の不確かな出身であったことから、妻となった龍子に『あれは深泥(みどろ)ヶ沼の龍の娘』との噂が立ち、騒ぎになったため、龍子は正清のもとを去ってしまう。

傷心の正清は常陸の国(茨城県)に赴くのですが、公家には珍しく武芸の腕が確かだったために、武勇を尊ぶ関東武士の間でめきめきと頭角をあらわし、小栗一党なる武士集団の長となってしまう。

※岩佐又兵衛『小栗判官絵巻』第7巻・・・鬼鹿毛を乗りこなす小栗判官

龍子が去ってから『もう女には迷わぬ』と思っていた正清ではあるが、横山修理太夫の娘、照手姫に戯れに送った恋文の返事を見て『ひとめ逢いたい』と思うようになる。

じつはこの恋文は謎かけになっていたのだが、照手姫は見事に解いて、同様の謎かけで返事を返してきていたのだ(↓脚注参照)。

郎党を引き連れ、照手姫の屋敷に行った正清はビックリ!照手姫はかつての龍子と瓜二つだった!

たまらず照手姫の前へ飛び出す正清!話すうち2人は互いに魅かれ合い、逢ったその日に情を交わす。

ところが公家の世界ではあたりまえだったこの行為が関東武士にとっては密通となってしまう。

横山修理太夫は悩みに悩む。ああ『筋が力か、力が筋か・・・』、ヤクザならここで『力が筋よ!』と開き直って判官に娘を娶らせ、小栗一党を取り込んで勢力を増すよう考えるところですが、ここは関東武士、『筋が力だ!』と、小栗判官とその一党を殺してしまおうと決意する。さらに『義理と人情を量りに掛けりゃ、義理が重たい男の世界』と、実の娘の照手姫までも密通の罪で殺すように指示(!)。

正清は郎党とともに宴席で毒酒を飲まされて絶命、照手姫は牢輿に載せられて重しを付けて川に投げ込まれてしまう。

ああ哀れなり小栗判官と照手姫。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。

なったあ なったあ じゃになったあ

小栗判官『じゃ』になったあ

なあんの『じゃ』になあられたあ

・・・・・・亡者になったあ!

(その②へつづく)

※脚注:(↓)これが恋文だと分かったヒトは偉いです!(全体で暗号になってます。鍵は『皆上』です。)

1.小栗判官の恋文

ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ

有明のつれなくみえし別れよりあかつきばかり憂きものはなし

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

大江山いくのの道の遠ければまだふみも見ず天の橋立

住の江の岸による波よるさへや夢の通ひ路人めよくらむ

皆上

2.照手姫からの返事

いと暑き日、ひむがしの釣殿に出で給ひて、すゞみ給う

光源氏、名のみこと/゛\しう、言ひ消(け)たれたまふ咎(とが)おほかなるに

東(ひむがし)の院つくりはてゝ、花散里(はなちるさと)ときこえし、うつろはし給ふ。

いまは、かく、おも/ \しきほどに、よろづのどやかに思(おぼ)し鎮めたる御有様(おんありさま)なれば、

二月(きさらぎ)の二十日のほどに、兵部卿の宮、初瀬にまうで給ふ。

みな上

それにしても、ちゃんと返事が来て良かった!(←謎解きはコメント欄をどうぞ)

――――――江戸川乱歩の『算盤が恋を語る話』みたいになっちゃあミもフタもないものなぁ。

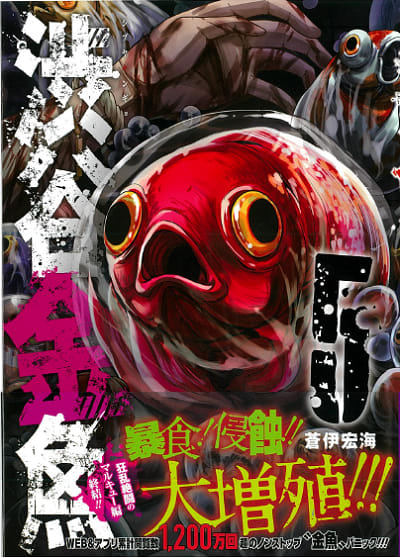

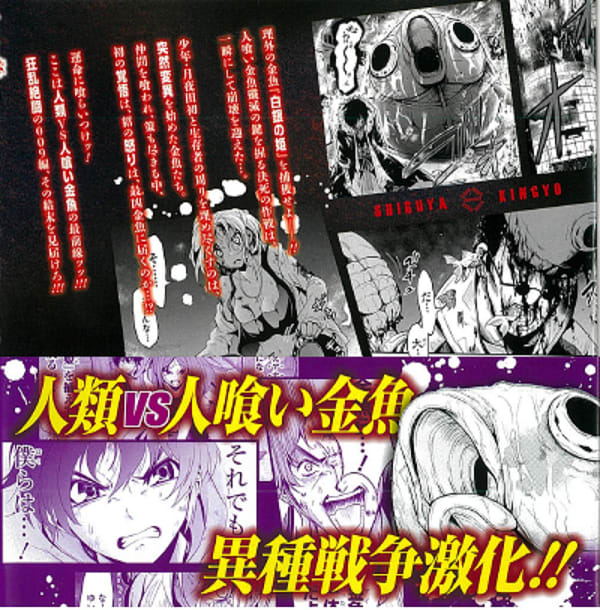

世代交代を繰り返す金魚たちには次々と新種が現れて、それまでの弱点を克服していく。新しく生まれる金魚たちは、以前のものより強く大きいのだ!