【繫川(綱木川)を堰き止め水堀】

今回、延沢軍記を読んでいて、最も驚いたのは次のことです。「延澤鑑阿弥陀嶽濫觴記」から次の文章を抜粋しました。同様の事が「野辺沢記」にも書かれています。縦書きを横書きに変更しています。

搦大門に川をせき溜、惣堀ヲ廻シ、玉の原を人家とし、延沢を城廓となしけれハ、百万石の居城にも不足あらしと見ひけり

私は下線した部分を次の様に解釈しました。

「搦手大門の所で、繫川(綱木川)を堰き止めて城をぐるっと守る堀にした」

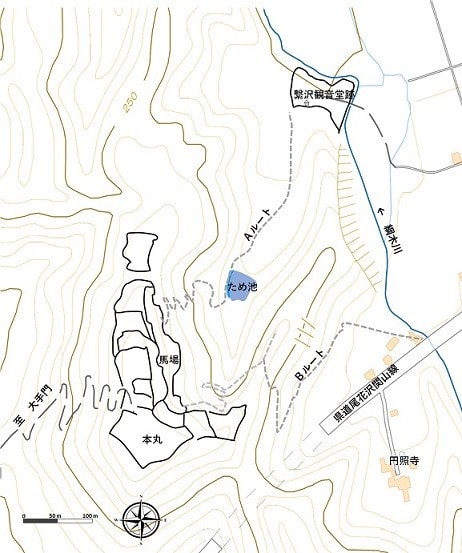

この記述には驚きました。野邊沢城の北側が水堀で大きく囲まれていたとは聞いたことがありません。しかし、至極、当然な気がします。繫川(綱木川)を堰き止めるのは簡単です。流れは緩やかですので、例えば繋沢で川を2~3mの高さで堰き止めれば、上流の円照寺近くまで水が溜まります。しかし、搦手門が円照寺の近くならば、そこを堰き止めても城を守る水堀としての役にはたちません。搦手門が繋沢にあることを意味しているようです。繋沢観音堂跡の敷地と綱木川の関係も異様です。綱木川はほぼ山の際に沿って流れているのですが、繋沢観音堂跡の敷地だけが山際からポッコリと突き出しています。どう見ても人為的に改変されています。野邊沢城を含む周辺の山並みは、その東の水田地帯とほぼ一直線に接していて、その境界が綱木川になっています。まるで、綱木川の東西で逆断層があるような不思議な地形です。これを綱木川の流れと直角な方向で断面図を作ってみました。地理院地図(電子国土web)の断面図ツールで制作したものに、地名を加えました。

図14 繋沢周辺断面図

綱木川から北東(右側)に向かって緩く標高が高くなっています。六沢地区全体の水が綱木川に集まる地形です。そのため、何万年か何十万年も前から、山の麓を侵蝕して険しい崖を作り、綱木川は左岸を硬い岩盤に、右岸側は川に向かってくる傾斜によって立ちはだかれて、直線的な流れになりました。大きな地滑りで土砂が流れ込まない限り、繫沢の末端が川を遮って平地側に飛び出る地形は、とても自然の力では生じません。繋沢の飛び出た地形は人為的な力によるものと考えざるをえません。丹生川のような大きい川が近くにある場合は、大きい川に向かって地面が下がるものだと思いますが、六沢地区の侵食には、まだ効果を示してこなかったようです。詳しいことは分かりませんが、東西方向からの圧縮による褶曲や小さな逆断層のような何らかの地殻変動が関係しているのでしょう。ただし、今はこの平地に無数の農業用水路がありますので、降水が直ちに綱木川に流れることはありません。

繋沢の下流約540mにも川の流れが山際から離れている場所があります。ここと、さらに繋沢との中間点辺りにも一つ堰き止めれば、繋沢までの流れを水堀にでき、唯一、城への出入りは繋沢だけに絞ることができます。綱木川の右岸に沿った地域が、周辺よりも低くなっていますので、そこに綱木川を堰き止めた水が満ちると図15のような水堀が出現します。

図15 水堀想像図

これまで野邊沢城の東側に水堀があったという話は聞いたことがなく、奇想天外にも思えますが、城の守りを考えた場合は、至極、当然なことかと思います。城跡の調査に当たっては、古文書などの記録だけでなく、古文書を疑いつつ地形や城としての機能面からの検討も大事な作業です。私が素人流に楯跡を検討する場合は、攻める側の立場で考え、臆病な性格が役に立ちます。攻める場合の障害は、切岸や堀切の急斜面、頭上や側面からの攻撃などです。その外に水があれば、より体の自由が利かず厄介なことになります。水堀は大きな守りの役割を果たすので、作れる地形があるならば理にかなった防御策です。綱木川はその絶好の場所です。

尾花沢市教育委員会が発行したリーフレット「延沢城跡縄張図」表紙の右下に「『羽州野辺沢霧山之城』図」があります。原図は不正確ですが、その中に表門と裏門らしき位置に水堀が描かれています。水堀として着色した中に「ホリハヽ五間」の文字が見えます。「堀幅五間」ということで幅は約9m、裏門の水堀は繋沢らしき所から円照寺らしき所まで描かれていますので、長さは約350mです。私の想像図での水堀は、幅30~50m、長さ700~800mになります。絵は小さ過ぎます。表門の水堀の絵は、三日町の東端から西へ背中炙りへの分岐点まで(約700m余り)で、「ホリハヽ十五間」(約30m弱)と描かれています。これは水源や地形を考えると絶対に無理でしょう。むしろ、このサイズは裏門側の水堀なら大凡、妥当なサイズです。この図面が証明になるとは思いませんが、地形を見る限りでは、「裏門側に水堀があった」と思います。

【大きな湖の伝説を探る】

さて、城の裏門(搦手門)に水堀があったと思われることから、これまで「単なる作り話」と見ていた「延沢軍記」の次の文章が、俄然、光り輝いて見え始めました。

片仮名本から抜粋し、縦書きを横書きに変更しました。

抑モ此観世音ノ來由ヲ尋奉ル、往昔最上郡ハ湖水ニテ、人民迚モ僅カニ峯ニヨリ、岡ヲ尋ネテ住居スル迠也、故ニ未ダ米穀ノ類モナク、唯湖水ノ魚ヲ取、山林ニ入テ禽獣ヲ食フ、其頃ヨリ此地ニ幾千歳ヲ経ル事モ知レザル椋ノ大木有、其枝湖水ヲ覆フ、舩ヲ繋クニ便アッテ舩人此木ニ舩ヲ繋ガスト云フヿナシ、故ニ此木ヲ舩繋木ト云ケリ、然ルニ三郡ノ神佛、佛陀人民ノ餓勞ヲ憐愍愍マシマシ、終ニ庄内ノ境羽黒山ノ北、板敷山ノ麓ヲ掘穿チテ湖水ヲ引テ庄内エ落シ給ヒシヨリ此地水湿ノ患ヲ免レ田畑開ケ繁昌ノ地ト成リケリ此ノ由来最上記ニシルス、 今ノ最上川是也、

現代語訳

そもそもの観世音の由来をお話ししましょう。昔々、最上郡は湖に覆われていました。人々は僅かで、山の峰に寄っていて、丘状の土地に居住しているだけでした。そんなわけですから、まだ米などの穀類もなくて、ただ湖の魚を取り、山に入って鳥や獣を捕えて食べていました。その頃からこの場所に何千年もの年を経たかも分からないほどの椋の大木があったということです。その枝は湖を覆っていて、船を繋ぐのに便利なので、人々は船を繋がないことはありませんでした。それで、この木を船繫木と言っていました。さて、三郡(最上郡、村山郡、置賜郡のことか)の神と仏は人民の飢え苦しみを憐れんで、遂に庄内との境に位置する羽黒山の北にある板敷山の麓を掘削して湖水を庄内へ引き落とし、それ以来この地方の湿地の害を免れるようになり、田畑が開かれ繁昌する場所になりました。この由来は最上記に記されています。今の最上川がこれです。

「龍護寺本」と「塚田本」にも同様のことが書いてありますが、それぞれ字と表現に異なるところがあります。ただ、概して「同じ」と見てよいかと思います。

さて、このような「昔は大きな湖が覆っていた」という話は、全国でも盆地の何ヶ所かに残っているそうです。水田に水が張られて盆地全体を山の上などから眺めると、一つの大きな湖を想像させることから始まったかと思います。山形県では、「藻が湖伝説」と言われているものです。延沢軍記におけるこの種の話は、そこから引っ張ったものでしょう。上記の「片仮名本」の文中では、「最上記(さいじょうき)」という最上家に係る軍記を根拠にしていると書かれています。そこで、片桐繁雄/訳編の最上記を調べましたが、湖の話はありませんでした。それでも、延沢軍記が書かれた時代には、既に藻が湖伝説が存在していて、何処かに何らかの書にあったことを示しています。しかし、藻が湖伝説では、現在の最上三難所の一つである碁点を切り開いて湖から水を引かせたということなので、その下流に位置する大石田町や尾花沢市内には、湖がなかったことになります。ところが、延沢軍記では、ずっと下流に位置する最上峡谷の入口で川が塞がれているとしています。いい所に着眼しています。これだと、繋沢などは十分に水浸しにできます。藻が湖伝説よりも規模の大きい湖です。

もしも本当に湖だったとすれば、地形学なり地質学的にも説明できるはずですが、そのようなお話を聞いたことがありません。東根、西根、最上川などの名称と眺めまわした地形などから推論したと思われる楽しい物語です。ただ、湖があったと思わせる景観があることも事実です。最上川は吾妻山系から始まって、酒田市から日本海へ流れ出るまで、米沢盆地、山形盆地(村山盆地)、尾花沢盆地、新庄盆地、最後に庄内平野を経由します。それらの間には、五百川峡谷、三難所、最上峡谷などの狭隘部があります。かつて最上川は、それぞれの盆地の中で極端に蛇行し、さらに三日月湖を多数残しながら、湿地を広げていました。また、狭隘部は大水が出ると上流に洪水を生じやすく、その姿は湖が広がったような風景だったでしょう。藻が湖伝説が生まれるだけの理由がありました。ところで、昔は今の村山地方を最上郡、今の最上地区を村山郡と呼んでいたそうです。それが、江戸時代の途中で呼び方が逆転しました。

さて、六沢の繋沢はどうでしょうか。繋沢の周囲が湖と思わせる風景があったのだろうと考えました。今回のブログに手を着ける前までは、「単なる藻が湖伝説に便乗して作られたお話」と片付けていましたが、どうもそれだけではない気がしています。伝説は真実を元にして出発したにもかかわらず、科学的な思考がなかった時代は、理解できない事柄を神仏や魑魅魍魎(ちみもうりょう)が為せる業と想像し、さらに時代を経るに従い誇張されたものだと思います。ただし、民衆が有難がる話を意図的に作る場合もあります。繋沢の湖などは後者に含まれつつも、湖を髣髴させる風景が存在していたと思わせるものがありました。先述した水堀です。廃城後も水堀がかなり長い間残り、水が周囲を潤していたとも考えられます。「繋沢」の名称は、「船繋木」から生まれたものではなくて、「城と玉野原(六沢を含む。)を繋ぐ」場所、即ち搦手門があった場所と考えてみました。

以上の様に自由奔放に繋沢に思うことを書いてみました。本当に最初は興味が全くなかったのですが、書くうちにあれこれと思索が巡り少々、深みにはまりました。それはそれで楽しい一時でもありました。しかし、真面にものを書くならば、欠点だらけでした。それは主に次の事です。

1 現地をあらゆる角度から丹念に調べていない。

2 地元の人からしつこいほどに聞き出すべきなのに、それがされていない。

3 資料があるのなら見せてもらうべきなのに、小心でかつ怠慢だった。

以上で「繋沢観音堂跡は驚きに満ちていました。」シリーズを終了します。今度は繋沢を含めた椿の事について投稿しますが、時間がかかります。

さて、私の作業は欠陥だらけでしたので、是非ともきちんとした調査をして記録を残してもらいたいものです。できれば、六沢地区の方々の手によって行われるべきものだと思います。六沢には人材が数多です。肩肘張る必要はありません。専門用語を使う必要はありません。誰からも分かってもらえる表現が一番いいと思います。複数の人たちで行えば、私のように独断に陥る危険を回避できますし、単純な誤りでもお互いに指摘できます。いつの日かに、私も見ることができれば幸いです。