令和2年3月19日、NHKテレビの連動データによると、尾花沢市の最高気温は20℃もありました。五月の連休並みです。私の頭も五月の連休並みになり、畑沢へ向かいました。

むらやま道の駅で休憩。東に見える甑岳は霞んでいます。左端に畑沢の最高峰、大平山が見えます。

振り向けば、西には葉山が屏風のように立っています。ここからはカルデラ状の内部は見えません。気温は五月並みですが、例年の五月の風景とは山肌の雪景色が異なります。まだ全体的に雪が残っています。

春の行楽気分で尾花沢、古殿、車段を通って荒町に入ると、春並みの陽気に誘われたお二人が道路に立っていました。いつも私がお世話になっていて、大変、優しい方々です。日ごろのお礼を申し上げようと車を降りたのですが、ついつい話に夢中になってしまいました。その中で、「猿が出てきて困った事だ」との話になりましたが、私は「最近は畑沢で猿は出てこなくなった」と知ったような口を利いてしまいました。でも正直な私の感想です。

話を終えて畑沢へ向かい、松母を過ぎてしばらくすると、道路上に小さな物体らしきものが多数見られました。近づくと、それは子猿の群れでした。いつも見かける猿よりはずっと小さく、まるで子どもたちが手にするほどの大きさで、しかも顔も仕草もとても可愛いものです。中には仰向けに寝転んでくつろいでいる子猿もいました。猿と言えば厄介者ですが、「この程度の可愛らしさなら、まあいいか」と思えます。それにしても子猿たちだけと言うのは不思議です。

ところで、写真では猿の数は少なく見えますが、既に4、5匹が藪に逃げています。

可愛らしさにいつまでも見とれていてもしょうがないので、車を進めると大きな猿が現れ始めました。今度は子猿はいません。成獣だけです。

成獣たちは田んぼの広い範囲に散らばって、忙しそうに手を口に運んでいました。恐らく去年の秋にコンバインからの落穂を拾っていたのでしょう。まるで新型コロナウィルス対応かのように間隔を広く空けての食事風景です。先ほどの子猿を合わせると、全部で40匹ぐらいの群れになるようです。結構、大きな群れの様です。昨年の秋に背炙り峠の村山市側で見た群れと同程度の規模かもしれません。数では圧倒的に私に勝っていたのですが、私の眼力に負けたのか、それとも愛車のオンボロ具合に負けたのか、猿軍団はすごすごと林の中に逃げていきました。それにしても、さっきまで荒町で話していた私の話が、実に情けなくなりました。私は何も知らなかったようです。

畑沢の中は春真っ盛りです。畑沢名物のフクジュソウ(福寿草)が満開です。極楽、極楽。もうミツバチ(蜜蜂)が花から花へと飛び回っていました。

吉六沢の湧き水にも行ってみました。いつ見ても素晴らしい場所です。写真の右上の砂岩の割れ目から湧き出しています。

水が溜まっている所には、昨年、生まれたサンショウウオの幼生がいました。まだ体の外側に出ている鰓が幼生の特徴です。近くにはサンショウウオの卵がありましたが、親は見えません。私が驚かしてしまったのでしょう。

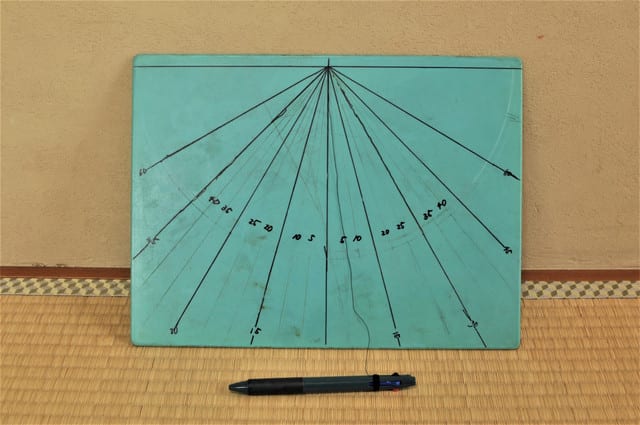

さて、今回の目的である上畑沢の楯跡調査です。既に分かっている堀切の場所に朽ちた根っこが立っていました。まるで鎧兜の古武士がこちらを睨んでいるようです。

調査は大変でした。山頂が背丈以上の笹の群落に覆われて、容易に前に進めません。そのうえ乾燥気味の大気の中で、掻き分けている笹から粉塵が舞い降りてきます。

やっと眺望が開けて、尾花沢市の北側が見えます。中央の白いのが翁山、その右に黒っぽいのが二つ森です。空に雲一つなく、去年の11月13日の禿岳を登ったときの様です。最近、天気には恵まれています。しかし、楯跡調査は遅々として進みません。