前回1に続きます。「空けた」ことを「逃げる」と捉えるか、それとも。「戦いの場を移しただけ」と捉えるかは、書き手側の主観に依ります。攻める方から見れば、「逃げた」とした方が聞こえがいいし、城を「空けた」側からすれば、「逃げた」と言われるのは甚だ心外でしょう。でも、全く「逃げる」気持ちがなかったかどうかは分かりません。私なら上杉軍以外でも、何所かの山深くに逃げて一人で暮らします。とても人を殺すことなどできません。時代が変わって現代でも殺戮はしないまでも、不正を命じられることはあります。苦しい立場に立たされている人たちもかなりいると思います。私も納得できないことが沢山ありました。上司の命令でも、笑顔で従う気持ちにはなれません。当然、睨まれました。野邊沢家はどんな気持ちで山形へ向かったのでしょう。

もう少しだけ詳しくWikipediaを基にアレンジして、当時の状況を説明します。西暦1600年の石田三成と徳川家康が対立を深めている時に、上杉景勝の挑発に乗った形で徳川家康は会津に向かって進軍を開始しました。その際、最上義光を総大将にして東北各地の諸大名を山形へ集結させたそうです。ところが、家康一行は石田三成らの決起を聞き、途中で引き返してしまいました。すると山形へ集結していた東北各地の諸大名は、自分の領地に戻ってしまいました。「家康の応援だったが、家康がいなくなったので戦う理由がなくなった」という理由の様です。しかし実際は「家康がいない戦いでは勝ち目がない」という算段も働いた可能性があります。東北各地の諸大名はどこも弱小です。最上と一緒に戦っても、上杉はとても勝てる相手とは思えなかったでしょう。最上義光だけで上杉軍に立ち向かわなければならなくなりました。当時、上杉は120万石、最上は24万石で、兵力には大差があります。しかも上杉軍は負け知らずのような歴戦の強者です。とても真面に対戦できる相手ではありません。その軍勢が置賜地方と庄内地方の両方から挟み撃ちで最上領へ攻め入ります。最上義光は各地に点在する兵力を山形へ集中させる戦略を立て、野邊沢軍も自分の城を空にして山形へ集められました。

これでは野邊沢軍は自分の領地を守ることができないので、楯を強固にしても意味がありません。上杉軍の進行を食い止めるために、急ピッチで進められていた背中炙り峠の楯造りを中断することになったはずです。楯造りは又五郎(野邊沢能登守の後継者)、小三郎(有路但馬の息子)、平三朗(未確認)ら若々しい者たちが指揮していたのではないかと思います。今でも楯跡の近くに、又五郎、小三郎、平三朗の地名となって残っています。折角、頑張ってきた楯造りも義光の下に急ぐため、中断、いや停止することになりました。畑沢村の人たちは過酷な労働から解放されることを喜んだのでしょうか。でも解放されても、今度は雑兵として戦場へ行かなければなりません。その時の様子を短編小説風に書いてみました。

………………………………………

又五郎はこの日、父満延に呼ばれて野邊沢城へ行き、思いつめた顔で戻ってきた。楯造りに精を出していた家臣や百姓は楯の中央に集められていた。小三郎が事前に集めていたのである。又五郎と小三郎は主従の関係とは言え、小さい時からの遊び仲間である。又五郎の頭の中は聞かなくても見える。

又五郎は叫んだ。

「皆の者、よく聞いてくれ。最上義光公から命を賜った。これから、野邊沢軍は山形へ行くことになった」

一斉にどよめきが巻き起こった。それもそのはず、これまで又五郎から尻を引っ叩くごとくに作業を急がされてきた。それが手の平を返すように事実上、工事の停止を叫んだからである。今度は、又五郎はじっくりと話し始めた。

「山形へ兵を集めて上杉を迎え撃ち、野邊沢領へは一歩も踏み込ませぬ。楯岡城からも東根城からも山形へ向かっている」

今度はさらにどよめきが大きくなり、恐れおののく百姓の姿も見えた。

「どうした。何を心配している」

又五郎が聞くと、畑沢村の長老らしき者が恐々(こわごわ)と口を開けた。

「上杉軍は庄内にもいる。上杉が最上川を上ってきても、村の女、子ども、年寄を守ってくれる者がいない。奴らから殺されてしまう。どうすればいいのですか」

又五郎はなだめながら優しく言い添えた。

「心配するな。最上川を上ってくる上杉軍は、清水義親殿と鮭延秀綱殿らがくい止める。清水殿は最上義光公のお子で頼もしい、鮭延殿はいまだ負けを知らない。両者は最上家きっての剛の者だ。たかが上杉の庄内勢なぞに負けはしない」

どうにか村の者たちは安心したようである。しかし、又五郎の話は方便であった。清水も鮭延はとうに山形へ集められていた。両者は庄内に近く、これまでも庄内とは何かと縁があった。まして強力な上杉の圧迫があれば、何時、上杉軍に寝返るかもしれない。義光は早めに山形へ呼んでいたのである。味方であれば、清水も鮭延も飛び切り頼りになる存在だ。

又五郎は、どうしても村人の動揺を抑えなければならなかったし、村人の不安な顔を後に残して山形へ出立する訳にはいかなかった。

「今日は後片付けをしろ。家に帰ってゆっくり休め」

小三郎が後片付けの指示をすると、村人たちは散らばり黙々と荷物などをまとめ始めた。

数日後、早くも野邊沢軍が夜明けとともに背中炙り峠を登り始めた。山形へは早くてもまる一日はかかる。背中に朝日が当たって、ほんのりと温かい。山頂を越えると、道はまだ新しい。楯を造るために、尾根にあった道を山腹に移したのである。楯はまだ完成していなかったが、道は最初に工事して完成していた。山腹を斜行する道は危険なこと甚だしい。一歩でも間違えれば谷底へ落ちる。山形への行程で最も険しい場所である。

……………………………………

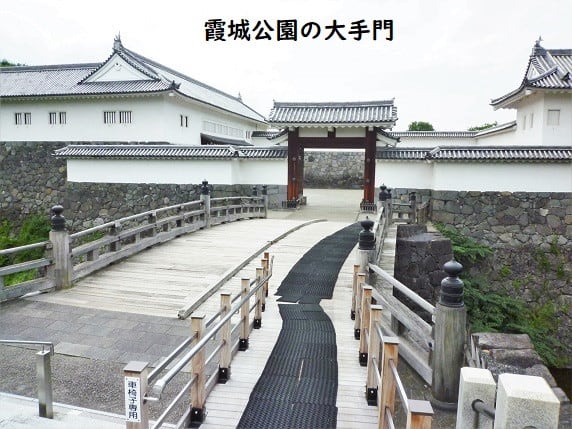

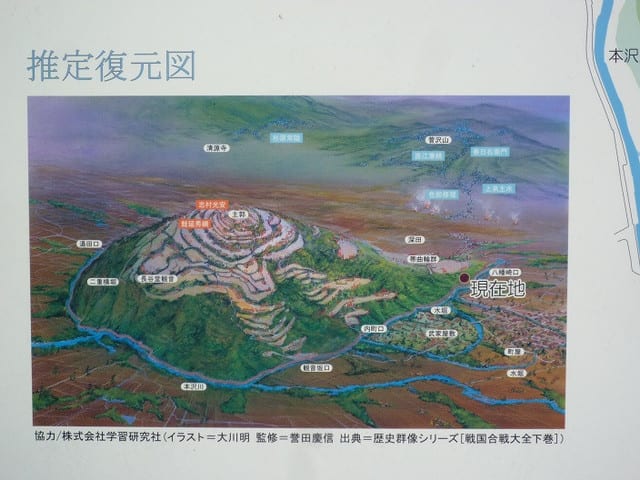

最上軍が全て山形城へ集まったわけではなくて、畑谷城(山辺町)、長谷堂城(山形市)、上山城(上山市)にも兵力が残り、激戦が繰り広げられました。畑谷城は城と言っても、小規模です。とても上杉軍の攻撃に耐えられるものではありません。義光は城を捨てるよう命じたのですが、城主は徹底抗戦するも上杉軍に全滅させられました。上山城は「山形の城(保角里志著)」によると巨大で堅固な城だそうで、上杉軍の八分の一程度の兵力ながら善戦していました。長谷堂城は畑谷城を落とした上杉軍の主力部隊に攻めかかられました。上杉軍としては山形城を攻める前に、どうしても落としておかなければなりません。

【長谷堂所跡に立てられている俯瞰図】

野邊沢軍は長谷堂城の応援として城の外で戦っていたようです。最上義光歴史館には、上杉軍が敗退するときの様子を描いた「慶長出羽合戦図屏風」があり、野邊沢能登守延景と野邊沢又五郎光信の名が見えます。はて、野邊沢能登守満延と野邊沢又五郎光昌だったのではと思いますが、私には分かりません。