先日、Science誌のことばに関する論文を紹介しましたが、科学誌Natureにもことばに関する新しい成果の発表がありました。これもBBCのWebsiteで紹介されていました。

(

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13049700)

Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Stephen C. Levinson & Russell D. Gray

Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals

NATURE, doi:10.1038/nature09923.

この論文のテーマは、Chomskyを中心とするいわゆる生成文法学派や、Greenbergの認知バイアスに基づく理論が予測するような、たとえば「前置詞型言語なら、VO(動詞-目的語)型」という共起関係がほんとうに世界の言語に普遍的に見られるのか、ということ。

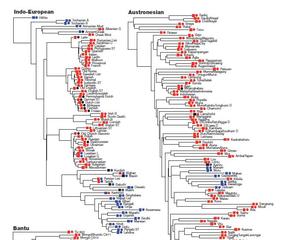

まず、各言語の基本語彙をデータとして、言語の系統樹を再構しています(一部をコピーして画像にしました)。こういうのは、その昔の「言語年代学」の焼き直しかと思われる方もいるかと思いますが、分子進化学で洗練されて来た手法が導入され、コンピュータのパワーも桁違い。言語学者も真剣に相手にすべき成果が生まれてきているのではないか、と思います。Gray-Atkinsonが2003年にNatureに出した、印欧語族の起源にかんする研究(トルコ・アナトリア地域という仮説を支持)など、私はワクワクしました。

取り上げられた語族は、オーストロネシア、バントゥー、印欧、ユト・アステカの4つ。世界各地から、系統関係が比較的よく分かっている、わりと大きい語族をもってきた、という感じでしょうか。

さらに各言語について、上記2つの理論でよく引き合いに出される「形容詞、前置詞/後置詞、指示詞、所有格の句、数詞vs.名詞との語順」および「目的語、主語vs.動詞との語順」を決定。上記4つの語族それぞれで、この語順パターンに関して、上記の「前置詞だったら、VO型」というような共起関係があるかどうか検討しました。

「共起関係がある」とするかどうかの判断には、(難しい詳細は分かりませんが)「共起関係あり」「なし」の2つのモデルの確率分布をベイズ統計の方法で更新して、ベイズファクターを求めるという方法を使ったようです。ベイズを使う利点の一つが、構築した系統樹の(事後確率の)不確かさを計算に入れられること。だから、系統樹が適切に再構されたか否かに結果が比較的左右されない、ということなのでしょう。Atkinson論文と同様、ウェブ上の補助資料あり。詳細はそちら。

さて、結果は

1. Chomsky学派や、Greenbergらの理論が予測するような共起関係は、印欧語以外にはわずかにしか見出されない。印欧語についても、関係詞の語順は他と依存する強い証拠がない。

2. 逆に、上記2つの理論が予測しない共起関係が見られる。

3. 全ての語族に見出される共起関係は少なく。むしろある語族だけにあてはまる共起関係が多い。

4. オーストロネシアと印欧、2つの語族に見出される「前置/後置詞-VO/OV」という共起関係も、異なるルートで成立したことが裏付けられる。したがって、両者が「同じ傾向を示す」とは言えない。

結果が意味するところは、

語順の特徴の共起関係は個別的・偶発的なもので、それが語族内で受け継がれるため近親の言語グループの語順のパターンが似通う、と考えたほうがよい。人に普遍的な言語or認知能力に支配されているという考えは支持されない。

といったあたりだと思います。

-----------------

BBCの記事には、ハーバード大のSteven Pinker氏のコメントもありました。「方法の精緻化が必要だし、生得説を認めない場合どのように語順の違いが生ずるかという説明も必要」とのこと。でも、かなり単純な方法、直接的な検討がなされた結果、普遍性の証拠が見出されなかったことは重いだろうと。UGが胡散臭いと思っているワタクシとしては、好ましい方向です。

著者たちにとっては重要でないかもしれませんが、上記「結果1」は、いわゆるUGのパラメータに(あるいは、Universalityを見出そうという研究指針自体に)、印欧語の知識の強い影響からくる偏りがあることを示唆しているように見えます。

この意味でも、世界各地の、話者の少ない言語にももっともっと光が当てられるべきでしょう。もちろん日本の方言にも。アメリカ言語学の知見の多くが、大学キャンパス内で、学部学生を被験者として生み出されているのは、少ない予算、限られた時間を考えると理解できる部分もありますが、長い目で見たとき、分野全体としては、重大な過ちも生みかねない、と思います。