宇宙の謎に挑む、欧州宇宙開発機構のアルマ望遠鏡の紹介がそのWebサイトに出ていた。

以下その自己紹介::

「私たちが住む太陽系は、どのように生まれたのだろう?」

「生命の材料は、地球以外の場所にも存在しているのだろうか?」

人類が長年抱いてきたこんな疑問に挑む最前線が、アルマ望遠鏡です。南米チリの標高5,000mの高地に建設され、2011年に科学観測を開始したこの巨大望遠鏡。これを使えば、星や惑星の材料となる塵やガス、生命の材料になるかもしれない物質が放つかすかな電波を、「視力6000」に相当する圧倒的な性能でとらえることができます。惑星誕生のメカニズムや地球外生命の可能性を明らかにし、私たちのルーツを宇宙にたどること。これが、日本を含む22の国と地域が協力して運用するアルマ望遠鏡の使命です。ここでは、アルマ望遠鏡が挑む壮大な宇宙の謎と、その解明を目指す取り組みについて紹介します。

2. 138億年の宇宙の歴史を解き明かす

アルマ望遠鏡は、130億光年以上も遠くにある天体が放った電波をとらえ、撮影することに成功しています。130億光年離れた天体が放った光や電波は、130億年の時間をかけて地球に届くので、私たちが観測したのは、その天体の130億年前の姿なのです。宇宙で「遠くを見ること」は「昔を見ること」と同じです。先のアルマ望遠鏡の観測からは、130億年以上前の天体付近にも、すでに酸素や塵が多く存在していたことがわかりました。

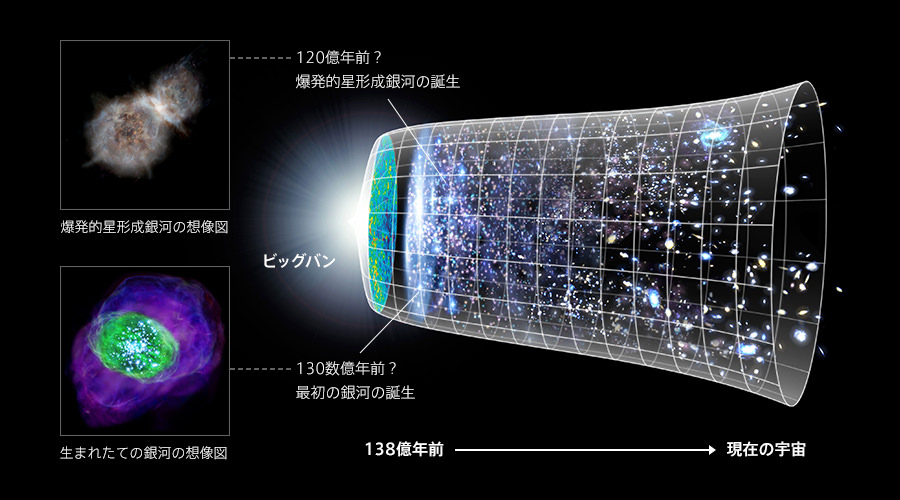

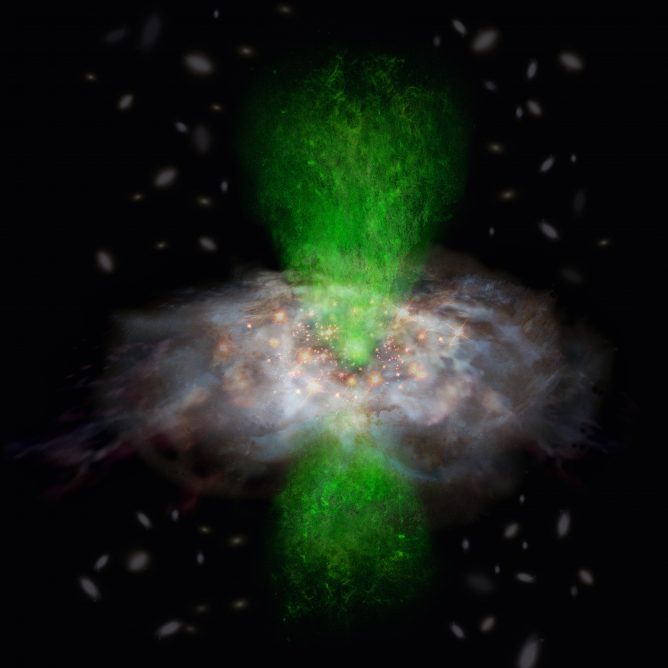

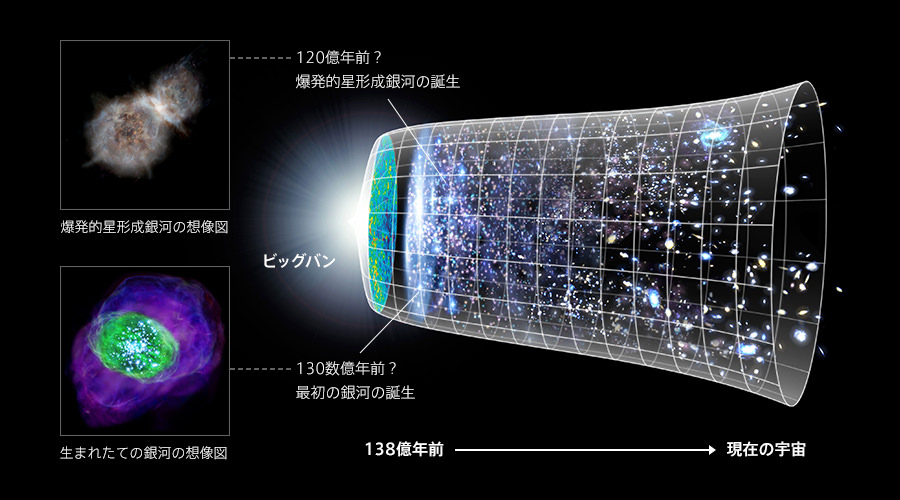

宇宙は、いまから138億年前にビッグバンで誕生したと考えられています。では、最初の銀河はいつごろどんな大きさで生まれ、進化したのでしょうか? そして私たちの太陽系がある天の川銀河はどのように生まれたのでしょうか?宇宙の進化に大きな影響を与えたと考えられる、爆発的星形成銀河(120億年前に発生したとされる、天の川銀河の数百倍の勢いで恒星を生みだす銀河)といった謎に満ちた天体にも、アルマ望遠鏡は迫りつつあります。視力6000に相当する圧倒的な性能を駆使して、銀河の誕生と進化の謎を明らかにし、歴史を紐解いていくことも、アルマ望遠鏡の大きな目標なのです。

宇宙の歴史の模式図。138億年前のビッグバンで始まった宇宙が膨張を続け、その中で星や銀河が生まれ、進化してきた様子を表現しています。

Credit: NASA / WMAP Science Team

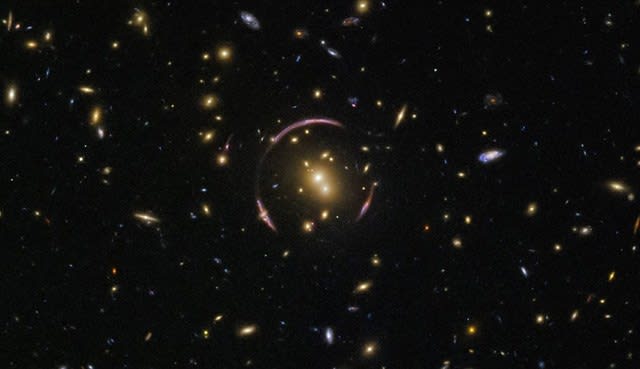

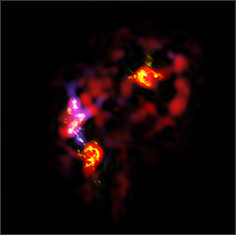

アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、約100億光年彼方の銀河

Credit:B.Saxton(NRAO / AUI / NSF); ALMA (ESO / NAOJ / NRAO); NASA / ESA Hubble

アルマ望遠鏡とすばる望遠鏡が撮影した、131億光年彼方の銀河

Credit:国立天文台, ALMA(ESO / NAOJ / NRAO)

3. 惑星が誕生する現場を鮮明に見る

夜空に輝く星たちのほとんどは「恒星」といって、太陽と同じように自らエネルギーを作りだして発光しています。宇宙全体にはおそらく1,000億個のさらに数千億倍もの恒星があると言われています。これまで、望遠鏡で数多くの恒星の研究が行われてきました。そして近年、天文学の進歩によって、私たちが住む太陽系と同じように、夜空に輝く恒星のまわりにも数多くの惑星が存在していることが明らかになってきました。

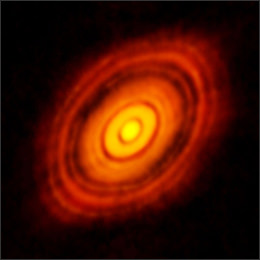

では、それらの惑星が誕生する様子はどんなものだったのでしょうか?「第2の地球」と呼べるような惑星は、どんな場所に、どんなプロセスでできるのでしょうか?アルマ望遠鏡は、惑星の材料になる小さな塵(ちり)やガスを観測することができます。塵やガスが集まっていく様子を詳しく観測することで、惑星が作られていく姿を描き出すことができるのです。アルマ望遠鏡の活躍により、天文学者たちは、惑星誕生の現場をこれまでになく鮮明に写し出すことに成功しています。アルマ望遠鏡は、惑星誕生のシナリオを構築し、惑星の多様性の起源を明らかにするという究極の目標に向かって、今日も観測を続けています。

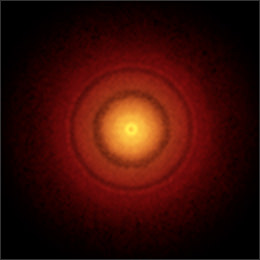

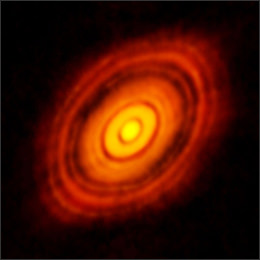

おうし座HL星の周囲の塵の円盤

Credit: ALMA(ESO / NAOJ / NRAO)

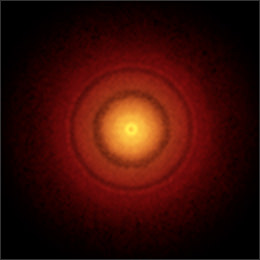

若い星うみへび座TW星の塵円盤

Credit: S. Andrews(Harvard-Smithsonian CfA), ALMA(ESO / NAOJ / NRAO)

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO) & NASA/JPL-Caltech/WISE Team

4. 地球外生命の可能性に迫る

地球の生命のルーツは、いったいどこにあるのでしょうか? 生命の材料となる物質は、地球にしか存在しないのでしょうか?それとも、宇宙のいろんな場所にありうるのでしょうか?

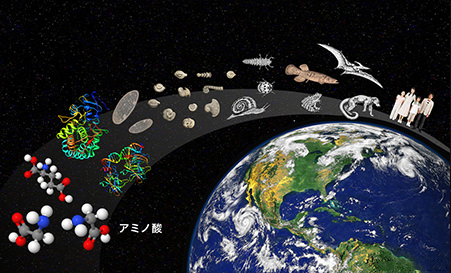

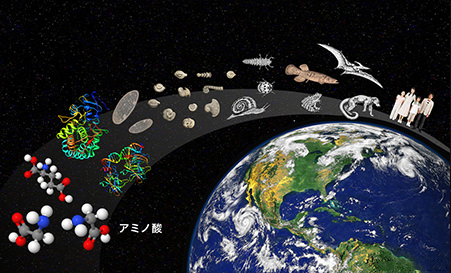

アルマ望遠鏡は宇宙空間に漂う塵やガス、ガスのなかに含まれるアミノ酸などの有機物をとらえることもできます。それは、地球以外に生命が誕生する可能性を調べることにつながります。私たちの体はタンパク質でできていて、タンパク質はアミノ酸でできています。アミノ酸が宇宙に存在することがわかれば、地球以外で生命が発生する可能性があるかもしれません。アルマ望遠鏡は、アミノ酸をはじめとするさまざまな有機分子が放つ特有の電波をとらえることを目指しています。

アルマ望遠鏡の活躍により、惑星誕生の現場で複雑な有機分子がすでに何種類も発見されています。アミノ酸があれば必ず生命が生まれるわけではありませんが、少なくともその前提がどれくらいの確率で整っているのか、アルマ望遠鏡による観測で明らかになる日も遠くないでしょう。

アミノ酸から生命に至るイメージ図

5.宇宙の構造を紐解く「電波」

ここまでに挙げたさまざまな宇宙の謎に迫るために重要なのが、宇宙からやってくる電波を望遠鏡でとらえることです。夜空に輝く恒星たちは、表面の温度が数千度~数万度という高温のため、私たちの目にも見える光(可視光)を発しています。すばる望遠鏡のような光学望遠鏡は、その恒星が放つ光をとらえることができます。しかし、惑星の材料となる塵やガス、ガスに含まれるアミノ酸はマイナス260℃程度と、とても低温なため、光を放つことができません。アルマ望遠鏡はこの塵やガスやアミノ酸が放つ電波をキャッチすることで、銀河や星、惑星の材料、そして生命の材料となる物質の分布や性質を明らかにしようとしています。

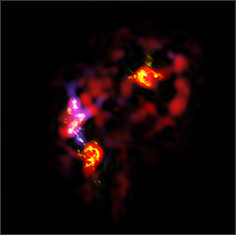

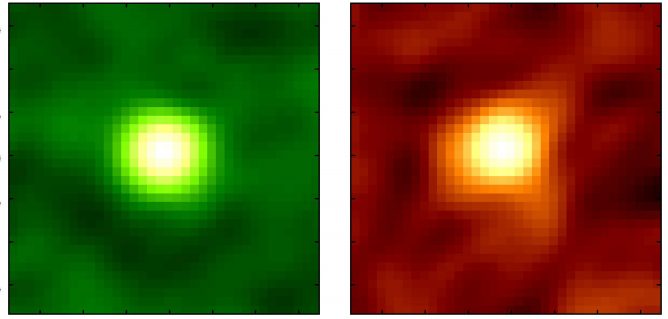

下の画像は、2つの銀河が衝突しつつある「触角銀河」の画像です。アルマ望遠鏡が電波で観測した画像と、光学望遠鏡が可視光で観測した画像を重ねることで、可視光では見えなかった低温のガスの分布を見ることができます。アルマ望遠鏡が観測できるのは、「ミリ波・サブミリ波」と呼ばれる電波です。ミリ波・サブミリ波を観測する望遠鏡はほかにもいくつかありますが、非常に高い感度と解像度(視力)をあわせもつアルマ望遠鏡は、大きく抜きんでた存在であり、これまで見ることができなかった宇宙の姿を詳しく描き出すことができます。

電波と可視光で観測した触角銀河。電波では、可視光では見ることのできないガスや塵の分布を知ることができます。

Credit:ALMA(ESO / NAOJ / NRAO), ESO, NASA / ESA Hubble Space Telescope

アルマ望遠鏡のみの観測画像

VLT望遠鏡(可視光)の観測画像

6. 山手線に匹敵する口径を誇る、超巨大望遠鏡

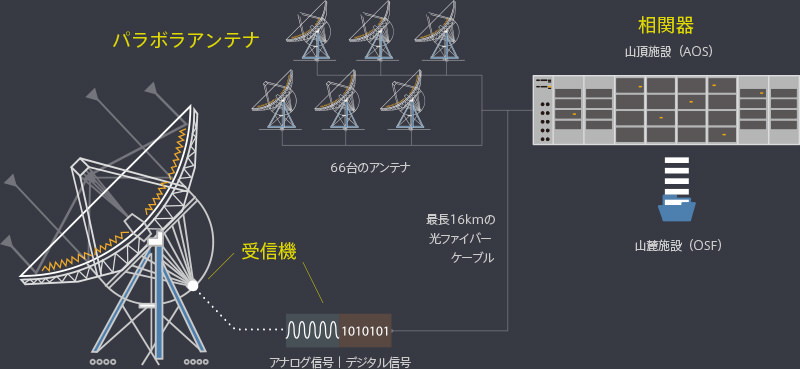

世界最大級を誇るすばる望遠鏡の口径が8.2mもあるとおり、望遠鏡は、その口径が大きければ大きいほど弱い光や電波をとらえることができ、また解像度(視力)も向上します。このため、天文学者はより口径の大きな望遠鏡を作りだすことに力を注いできました。しかし、ある程度以上大きな望遠鏡は、技術的な限界から作ることが困難です。この限界を突破するためのアイデアが、「小さな望遠鏡を広い場所にたくさん並べ、それらを連動させて1つの巨大な望遠鏡として機能させる」というものです。この仕組みは「干渉計」と呼ばれ、アルマ望遠鏡もその技術を使っています。アルマ望遠鏡では、口径12mのパラボラアンテナ54台と、口径7mのパラボラアンテナ12台、合計66台を結合させることで、1つの巨大な電波望遠鏡を作りだします。

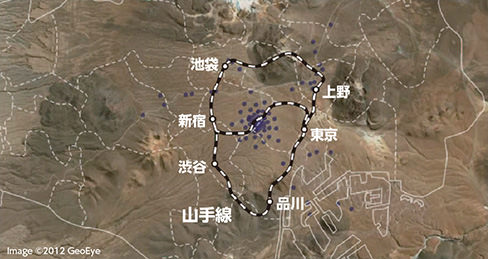

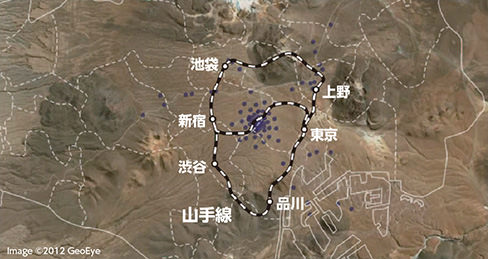

アルマ望遠鏡の66台のアンテナは最大で直径16kmの範囲内に設置することができます。これは、東京の山手線の直径距離(田端〜品川間)に匹敵する大きさです。このときのアルマ望遠鏡の口径は実質16kmとなり、解像度は人間の視力に例えると「視力6000」、大阪に落ちている1円玉の大きさが東京から見分けられる能力に相当します。すばる望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡の視力と比べても10倍、これまでの電波望遠鏡と比べると数十倍から100倍高い性能になります。また、アンテナの位置を移動させることで、カメラのズームレンズのような働きを持たせることができます。広い視野で観測を行いたいときはアンテナを狭い範囲に集め、反対に高い解像度を得たいときにはアンテナを広い範囲に展開します。

アルマ望遠鏡のアンテナ分布(紫の点)と山手線の比較図

アンテナを移動するトランスポーター

Credit: Enrico Sacchetti / ESO

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)

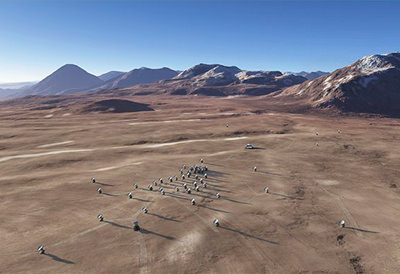

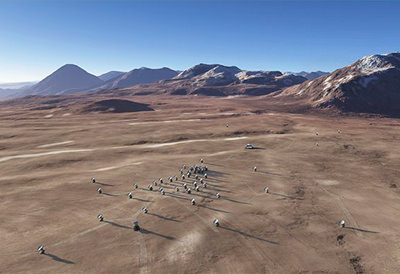

7. 宇宙観測の最適地

アタカマ

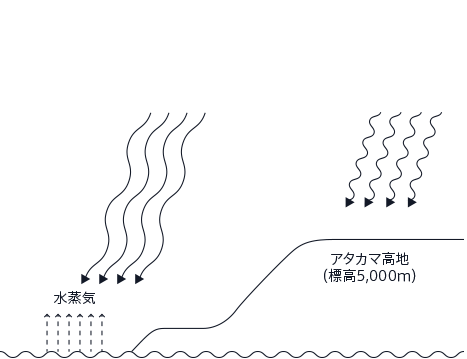

アルマ望遠鏡が観測するミリ波・サブミリ波は、地球の大気に含まれる水蒸気によって激しく吸収されてしまうため、空気が薄く乾燥した高地に建設する必要がありました。また、複数の電波望遠鏡を協働させる干渉計の技術を活用するためには、たくさんのアンテナを設置するための広い平坦な場所が必要です。野心的なアルマ望遠鏡を設置するにふさわしい「観測最適地」を求めて、天文学者は世界中の高地を調査しました。

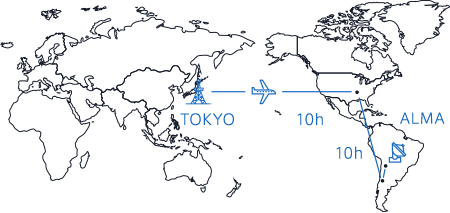

その答えとして見出されたのが、南米チリ北部、アタカマ砂漠の標高5,000mの高原です。アタカマ砂漠は年間降水量が100mm以下で、世界でもっとも乾燥した場所のひとつといわれています。日本からアルマ望遠鏡施設までは、飛行機の乗り継ぎ時間を含めると40時間ほどかかりますが、アルマ望遠鏡設置に理想的な条件を備えた、地球上で究極の場所といえます。

リカンカブール山 別名「アタカマ富士」

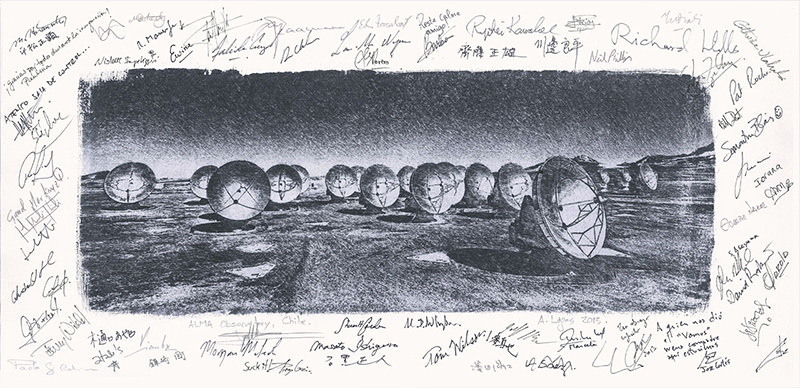

8. 国際協力で実現した「人類の望遠鏡」

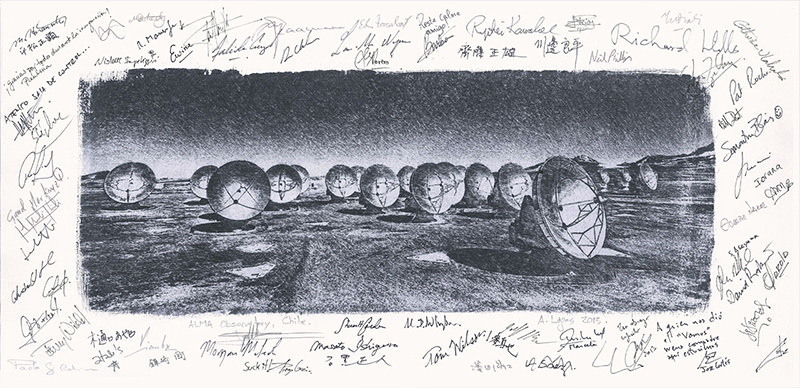

アルマ望遠鏡のような巨大プロジェクトは、一国だけで開発・運用できるものではありません。世界中の国々が手を取りあい、人と技術と資金を出しあうことでアルマ望遠鏡は生まれました。

一般的に学術研究は熾烈な国際競争の場でもありますが、同時に研究者が国々を自由に行き来したり、国際協力が当たり前のように行われたりもする平和な分野でもあります。1980年代から1990年代にかけて、日米欧のそれぞれが独自の巨大電波望遠鏡を計画していました。これらの状況は国際会議でお互いに共有されていたため、お互いの良いところを取り入れていくにつれて、計画はどれも似たものになっていきました。そして、「それぞれの計画を合体させ、1つの国や地域では実現できない理想の望遠鏡を作ってはどうか」という構想が日米欧の研究者たちのなかから生まれたのです。アルマ望遠鏡計画の誕生です。

現在のアルマ望遠鏡の運用は、日本・台湾・韓国の東アジア、アメリカとカナダからなる北米、欧州南天天文台を構成する16か国と建設地のチリ共和国の協力で行われています。日本の国立天文台のスタッフ十数名も現地に赴任し、世界中から集まってきた研究者や技術者・事務職員と協力してアルマ望遠鏡の運用にあたっています。また日本・アメリカ・ドイツに設置されたアルマ地域支援センターでは、それぞれ東アジア・北米・欧州地域にいる天文学者がアルマ望遠鏡で研究を行うためのサポートを担当しています。

Credit: ESO

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

9. 惜しみなく投入された日本の最先端技術

国際協力で生まれたアルマ望遠鏡プロジェクトのなかで、日本は全体のおよそ4分の1の貢献をしています。パラボラアンテナは66台のうちの16台、電波をとらえる受信機は10種類のうち3種類を日本が開発しました。日本製の16台のアンテナで集められた信号を処理するためのスーパーコンピューターも、日本が開発したものです。アルマ望遠鏡には、日本の最先端技術が惜しみなく投入されているのです。

パラボラアンテナ

パラボラアンテナは、はるかかなたの天体からやってくる電波が最初に触れる人工物です。微弱な電波をもれなく集めるため、アンテナの表面はできるだけ滑らかにしておく必要があります。アルマ望遠鏡では、その誤差を人間の髪の毛の太さの約3分の1、25ミクロン以下という高い精度で実現しました。

パラボラアンテナには、観測対象の天体を高い精度で追尾できる性能が求められます。アタカマ砂漠の強い日射や昼夜の大きな温度差、強い風など、厳しい自然環境のもとでこれを実現するのは簡単なことではありませんでした。

日本製のアンテナには、アンテナ自身の微妙なゆがみを自ら計測してリアルタイムで補正する最先端の技術をはじめ、さまざまな工夫が凝らされています。

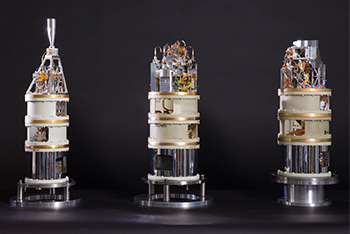

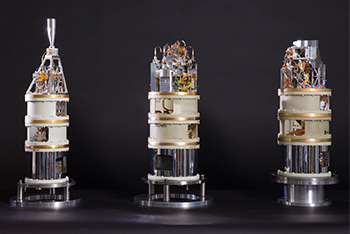

日本が開発した、バンド4、

バンド8、バンド10の受信機

3 /10 種類

受信機

アンテナで集められた電波をコンピューターで処理するための電気信号に変換するのが、受信機です。アルマ望遠鏡では、観測した電波を10の周波数帯(バンド)に分けて電気信号に変換するため、それぞれに最適な設計で受信機を開発しました。受信する波長が短くなるほど精度の要求も高くなります。

日本は、超伝導技術や精密機械加工技術など、最先端技術の粋を集め、もっとも波長の短いバンド10受信機を含む3種類の受信機を開発し、全66台のアンテナに搭載される受信機を量産しました。

日本製の16台のアンテナから

届けられる膨大なデータを

処理する相関器

16 アンテナ分

相関器(スーパーコンピューター)

たくさんのアンテナからやってくる電気信号を処理するのが、「相関器」と呼ばれるスーパーコンピューターです。

日本が開発した相関器は、日本製の16台のアンテナから届けられる膨大なデータを即座に処理する必要があります。そのデータ処理能力は、1秒間に256ギガバイト。DVD54枚(片面一層)のデータを毎秒処理することが可能です。

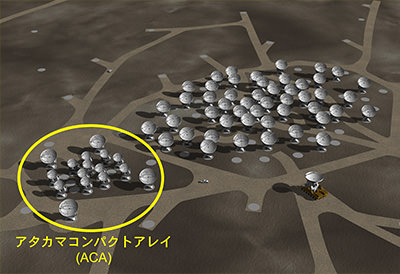

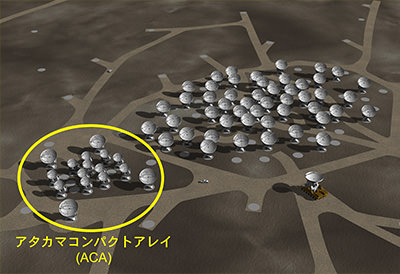

10日本が開発したモリタアレイ

アルマ望遠鏡を構成する66台のアンテナのなかで、日本が開発した16台のアンテナ群と受信機、相関器からなるシステムを、「アタカマコンパクトアレイ(愛称:モリタアレイ)」と呼びます。たくさんのアンテナを連動させて、巨大な1つの望遠鏡とする「干渉計」方式の電波望遠鏡では、アンテナの間隔を広げれば広げるほど解像度が上がりますが、逆に視野は狭くなります。逆に、大きく広がった天体を広い視野で観測するためには、アンテナの間隔を小さくする必要があります。モリタアレイは、口径の小さなアンテナを狭い範囲にまとめることで、それを実現しました。

つまりアルマ望遠鏡を使う天文学者たちは、広い範囲に展開される米欧のアンテナ群と、モリタアレイの両方を組み合わせて観測することで、広がった天体のなかの細かい構造まではっきりと描き出すことができるのです。なおモリタアレイの名は、その設計に大きな貢献を残した、故・森田耕一郎 国立天文台教授にちなんでつけられたものです。アルマ望遠鏡が世界の天文学研究を今後もリードし続けるために、パワーアップのための将来開発計画も検討されています。日本の高い技術力をアルマ望遠鏡に投入することで、これからも天文学の発展に貢献していきます。

アタカマコンパクトアレイ(ACA、別名モリタアレイ)

Credit:ALMA(ESO / NAOJ / NRAO)

中央部で固まっているのが、アタカマコンパクトアレイ

Credit:ALMA(ESO / NAOJ / NRAO)/ L. Calçada

WFIRSTの内部

WFIRSTの内部 WFIRSTの全形

WFIRSTの全形 大気圏外を飛ぶ様子

大気圏外を飛ぶ様子