ちょっとまとめてみました。

南からの暖かく湿った空気が山を乗り越えて風下側の麓に吹き下ろす際に、空気が断熱圧縮により昇温する事で気温が上がる事は「フェーン現象」として良く知られています。

フェーン現象と言うと、教科書等でよく見かけるのが湿ったフェーンのパターンです。上の図もそうですが、風上側の下層から山頂にまで駆け上がり、それから風下側に下っています。

ここでふと立ち止まって考えてみると、日本付近が広く太平洋高気圧にバーーンと覆われているときは上空の風も比較的 穏やか・・・つまり弱い・・・という事です。フルード数が比較的低めという事は、いつでも「下から駆け上がって山を乗り越える」と考えるのは難しいようにも感じます。

そこで登場するのが乾いたフェーンのパターンです。こちらはもともと上空を流れていたものが力学的バランスの影響で風下側の山麓に(落とし穴に嵌るかのごとく)ドスーーンと落ちるようなもの。これならフルード数が低くても起こり得る可能性はあります。

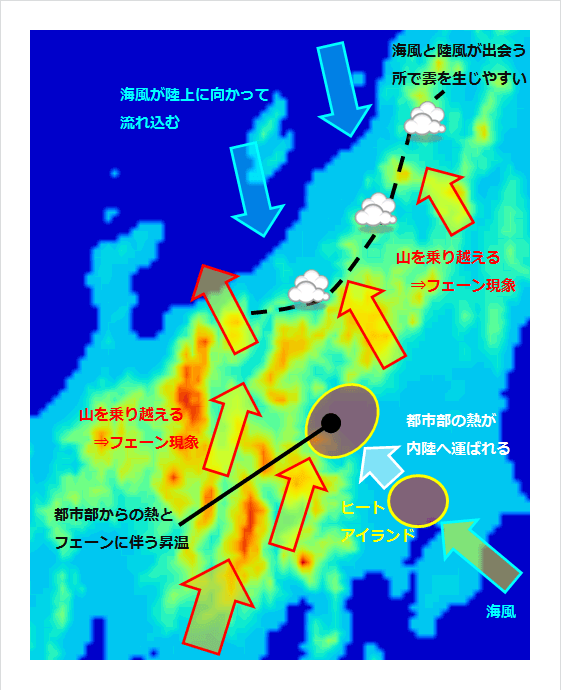

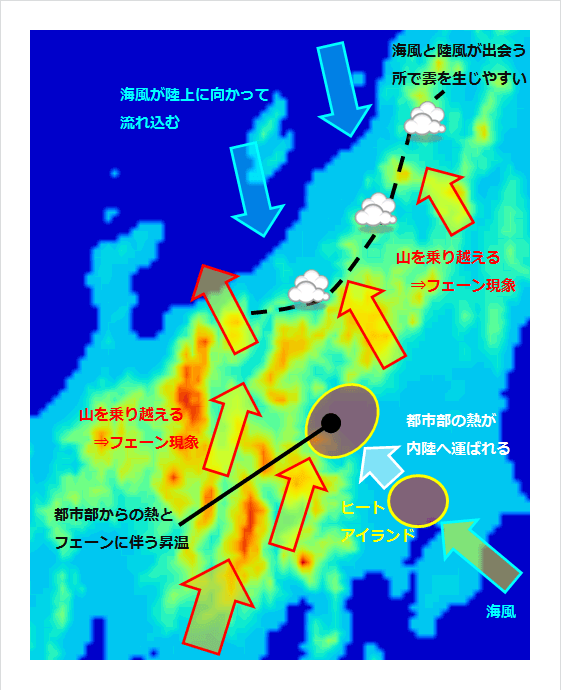

さて、関東の南東方から流れ込んできた暖かく湿った空気は、都市部のヒートアイランドを通過する際にさらに熱を補給して、そのまま内陸にまで進みます。やがて山岳にぶつかりそこで停留するか、これを乗り越えようとします。そこへ、東海地方側からフェーンとして吹き降りてきた流れが合流する事でさらに暑さが増す、と言う構図が考えられます。つまり、ここで大きな熱の溜り場ができる、とイメージする事が出来るわけです。

この時、上空を流れている暖湿気流が日本海側にドスーーンと降り下りて、日本海側の平野部にもフェーンによる昇温をもたらします。この時、日本海上から陸側に向かって海風が流れ込み、フェーンとして吹き降りる暖気と衝突します。この両者のせめぎあいの中で積乱雲が発生し、局地的な雷雨が山沿いの地域を中心に発生する事になります。

南からの暖かく湿った空気が山を乗り越えて風下側の麓に吹き下ろす際に、空気が断熱圧縮により昇温する事で気温が上がる事は「フェーン現象」として良く知られています。

フェーン現象と言うと、教科書等でよく見かけるのが湿ったフェーンのパターンです。上の図もそうですが、風上側の下層から山頂にまで駆け上がり、それから風下側に下っています。

ここでふと立ち止まって考えてみると、日本付近が広く太平洋高気圧にバーーンと覆われているときは上空の風も比較的 穏やか・・・つまり弱い・・・という事です。フルード数が比較的低めという事は、いつでも「下から駆け上がって山を乗り越える」と考えるのは難しいようにも感じます。

そこで登場するのが乾いたフェーンのパターンです。こちらはもともと上空を流れていたものが力学的バランスの影響で風下側の山麓に(落とし穴に嵌るかのごとく)ドスーーンと落ちるようなもの。これならフルード数が低くても起こり得る可能性はあります。

さて、関東の南東方から流れ込んできた暖かく湿った空気は、都市部のヒートアイランドを通過する際にさらに熱を補給して、そのまま内陸にまで進みます。やがて山岳にぶつかりそこで停留するか、これを乗り越えようとします。そこへ、東海地方側からフェーンとして吹き降りてきた流れが合流する事でさらに暑さが増す、と言う構図が考えられます。つまり、ここで大きな熱の溜り場ができる、とイメージする事が出来るわけです。

この時、上空を流れている暖湿気流が日本海側にドスーーンと降り下りて、日本海側の平野部にもフェーンによる昇温をもたらします。この時、日本海上から陸側に向かって海風が流れ込み、フェーンとして吹き降りる暖気と衝突します。この両者のせめぎあいの中で積乱雲が発生し、局地的な雷雨が山沿いの地域を中心に発生する事になります。