山形県米沢市について、2024年12月1日~2025年2月10日までの市内アメダスの日最深積雪と市内スキー場の平均積雪との推移をグラフ化しました。積雪量のスケール自体は地点毎に異なるものの、増加・減少の動向は概ね一致しました(正の相関が見られます)。また、積雪量の増え方が「階段状」になっているのが印象的です。

ここで細かいことを述べると、アメダスの積雪増加から1日遅れてスキー場の積雪も増加する傾向が見られます。観測の時間や方法が必ずしも統一されていないためと推察します。

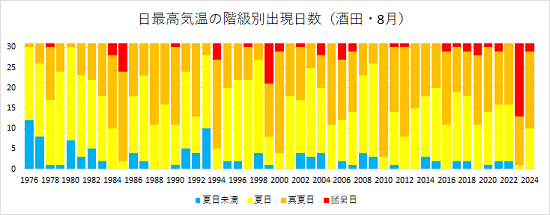

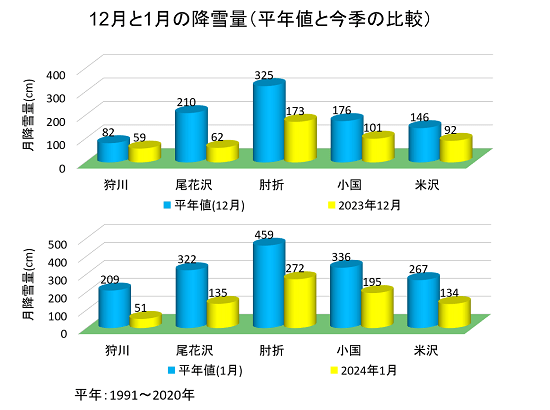

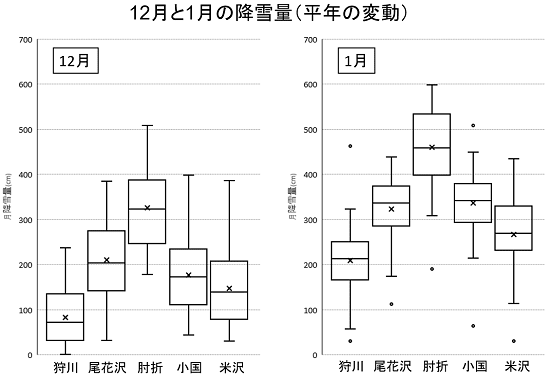

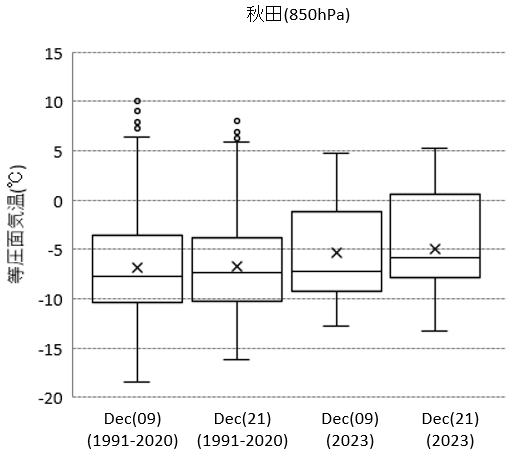

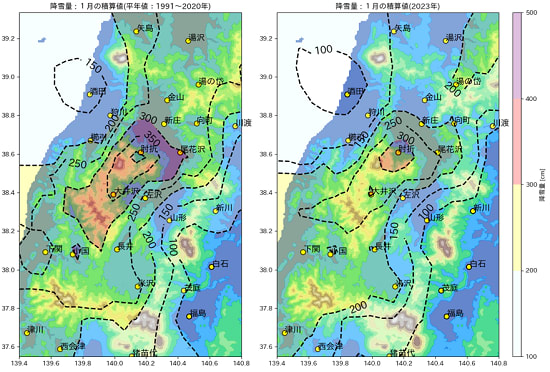

続いて、山形県内における1976-2024年の各1月の降雪量(月降雪量)を地点毎に「箱ひげ図」で比較しました。「×」は平均値、「○」は外れ値を表しています。各地点で平均値と中央値の間に大きな差は見られなかったものの、変動の幅が広いことが見て取れます。

この箱ひげ図の上に、この冬の実況値を「★」で重ねてみました。この冬の12月は概ね四分位範囲の中に入りましたが、1月は平均値~第1四分位数を下回る傾向が見られました。上記の積雪深の推移を見ても、この冬は「短期間で集中的に積雪が増加する」ことが多いようです。

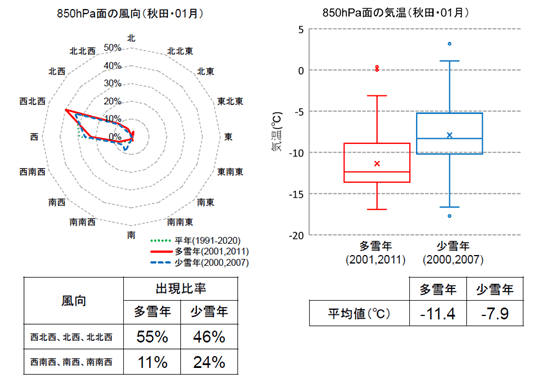

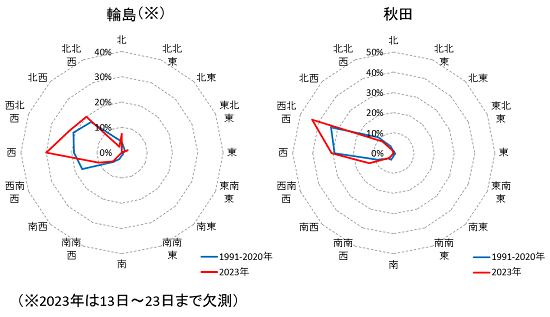

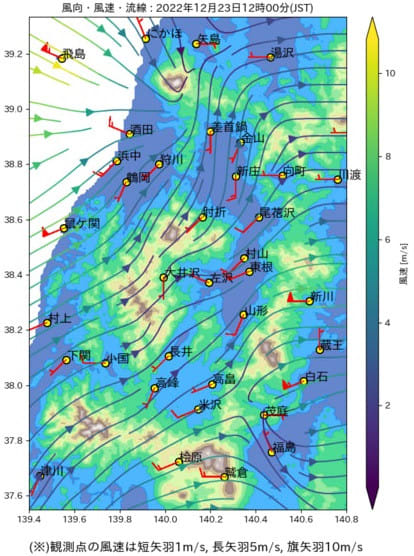

さらに、上空の風の動向を探るため、ウィンドプロファイラの観測値を用いて、2025年1月の酒田(山形県)と高田(新潟県)の高層1~5kmの風配図を作成しました。

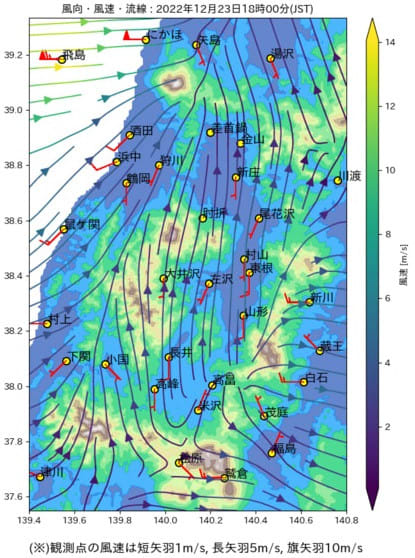

下層では西北西寄り、上層では西南西寄りの風向が優勢でした。このことから、上層ではトラフの南東象限に位置する一方、下層では冬の季節風が流入する傾向が窺えます。

ここで細かいことを述べると、アメダスの積雪増加から1日遅れてスキー場の積雪も増加する傾向が見られます。観測の時間や方法が必ずしも統一されていないためと推察します。

続いて、山形県内における1976-2024年の各1月の降雪量(月降雪量)を地点毎に「箱ひげ図」で比較しました。「×」は平均値、「○」は外れ値を表しています。各地点で平均値と中央値の間に大きな差は見られなかったものの、変動の幅が広いことが見て取れます。

この箱ひげ図の上に、この冬の実況値を「★」で重ねてみました。この冬の12月は概ね四分位範囲の中に入りましたが、1月は平均値~第1四分位数を下回る傾向が見られました。上記の積雪深の推移を見ても、この冬は「短期間で集中的に積雪が増加する」ことが多いようです。

さらに、上空の風の動向を探るため、ウィンドプロファイラの観測値を用いて、2025年1月の酒田(山形県)と高田(新潟県)の高層1~5kmの風配図を作成しました。

下層では西北西寄り、上層では西南西寄りの風向が優勢でした。このことから、上層ではトラフの南東象限に位置する一方、下層では冬の季節風が流入する傾向が窺えます。

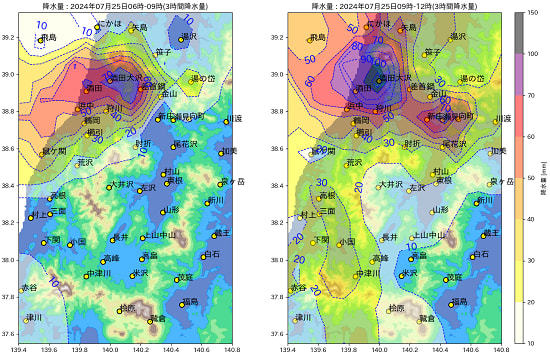

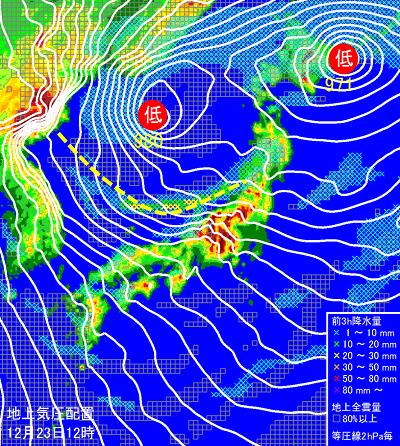

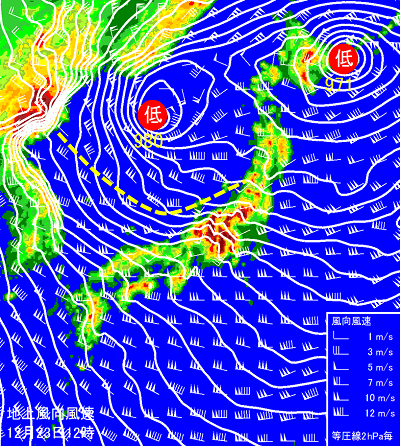

(左:季節風が弱い場合 右:季節風が強い場合)

(左:季節風が弱い場合 右:季節風が強い場合)