今回は、前回の記事「気候変動の背景をどのように理解するか」の続編になります。

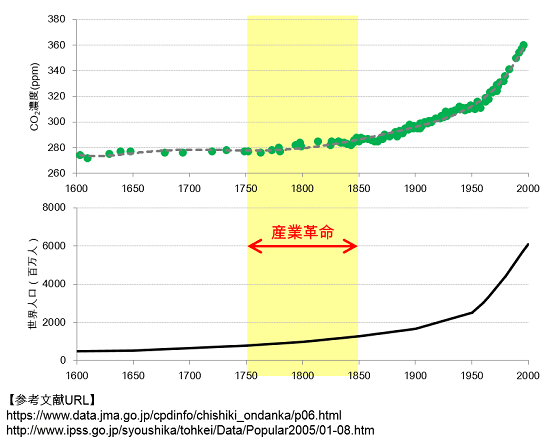

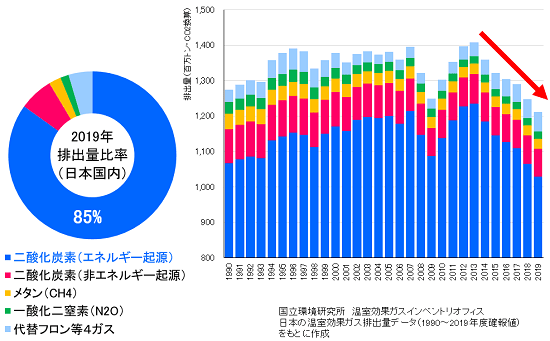

前回は、平均気温の上昇傾向を取り巻く背景について、メモを記載しました。そこでは「人間活動に伴う温室効果ガスの増加がトリガーとなり、水蒸気フィードバックを通じて気温上昇に寄与している」との考え方を示しました。しかしながら、肝心の「温室効果」そのものには触れておりませんでした。

そこで今回は「温室効果」にスポットを当てて、メモの続きを書き記したいと思います。今回の前半は「マクロの視点」で放射平衡と大気層の影響に着目し、後半では「ミクロの視点」で赤外吸収と分子の動きに着目します。

【マクロの視点(温室効果とは何か)】

物体が発する熱が電磁波の形となって伝わる現象を「放射」と言います。太陽から発せられる放射(太陽放射)は地球にも降り注ぎ、地球上の大気大循環を駆動する源となっています。

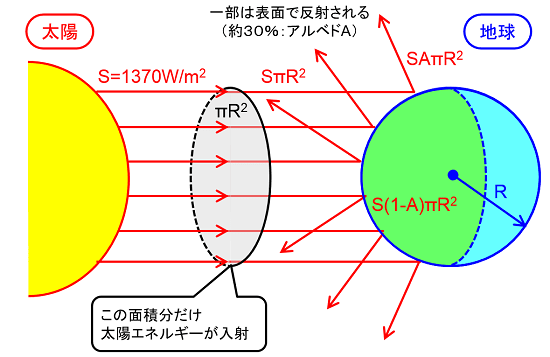

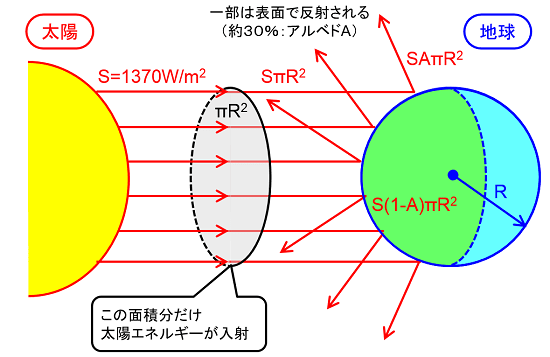

太陽放射の強さはS≒1370[W/m2]であり、これを太陽定数と言います。地球を球体と仮定した場合の半径をRとすると、πR2の面積に相当する放射エネルギー(SπR2)が地球に降り注ぐことになります。この放射は、地球の表面積の半分の領域(太陽に向いている側)で受け取ります。

一方、地球の表面(大気の上端)で太陽放射の一部を反射します。その割合(アルベド)は、A≒0.3とされています。従って、地球大気に降り注ぐ太陽放射はS(1-A)πR2となります。

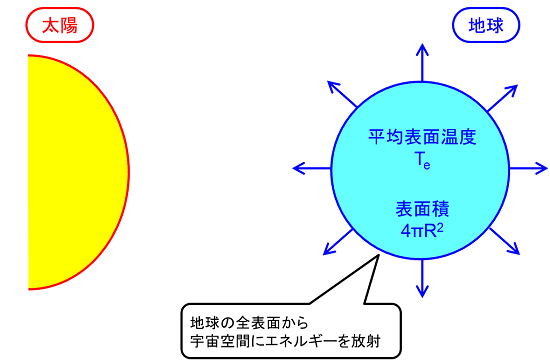

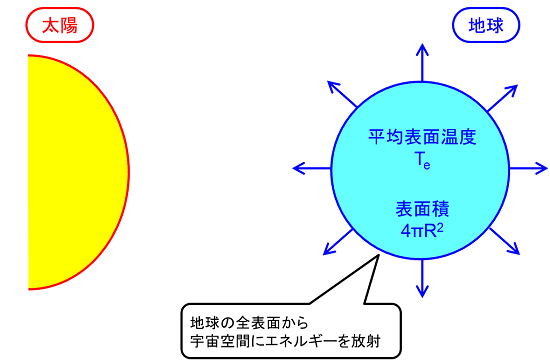

一方、太陽が放射を発するように、地球もまた放射を発します(地球放射)。この放射は常に全ての表面積(4πR2)から発せされます。いま、地球表面の平均温度をTeとすると、放射エネルギーIはステファン・ボルツマンの法則から「I=σTe4」で表されます。ここで、σは比例定数(ステファン・ボルツマン定数)です。

すなわち、地球は太陽からエネルギー(熱)を吸収する一方で、自らもエネルギー(熱)を宇宙に放出しているのです。この両者のバランスによって地球表面(地表面)の平均温度Teが決まります。

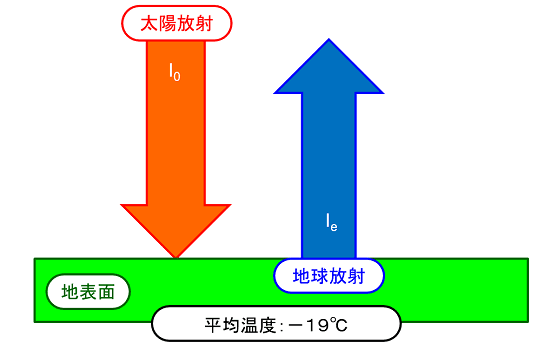

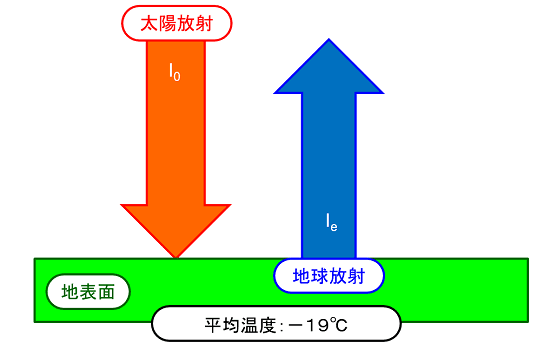

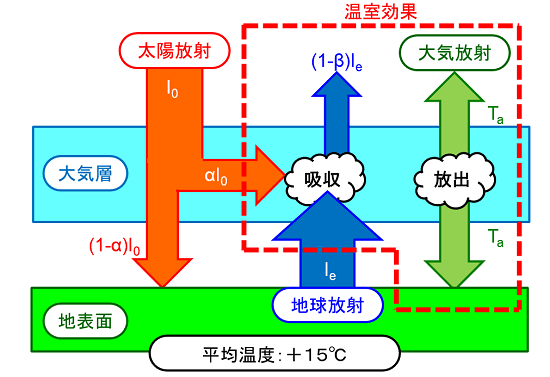

それでは、上の図のように太陽放射I0と地球放射σTe4のバランスによって、地球表面における平均的な温度Teが決まると考えてみましょう。つまり、次の方程式を解いてTeを求めます。

ところが実際に解いてみると・・・Teの値は「254K」つまり「-19℃」となります。この温度を放射平衡温度と言いますが、それにしても現実とはかけ離れた値です(こんなに寒いわけないでしょ・・・)。

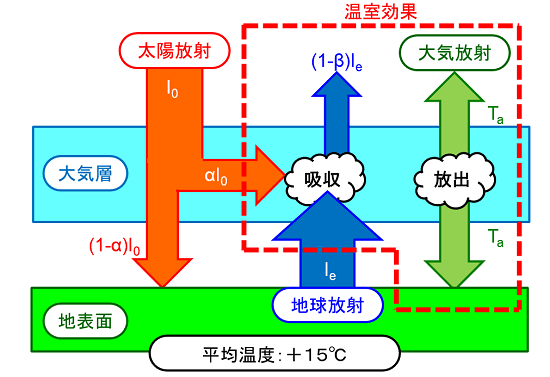

要するに、単純に太陽放射と地球放射のバランスを考えるだけでは不十分と言うことです。そこで新たに「大気の影響」を加えて考えることにしましょう。ここでは簡単のため、大気を均一な一層構造とします。

太陽放射I0は、その一部αI0を大気層に吸収され、残り(1-α)I0が地表面に到達します。また、地球放射Ieはその一部βIeを大気層に吸収され、残り(1-β)Ieが宇宙空間に放出されます。(ここで、0<α<1,0<β<1です)

大気層は、吸収したαI0とβIeにより温度をTaに保ちます。さらに、地表面と宇宙空間に向かって各々σTa4を放出します(熱の再分配)。つまり、次の連立方程式が成り立ちます。

これを解いてみると・・・Teの値は「288K」つまり「+15℃」となります。今度は現実的な値になりました。この結果から、太陽放射と地球放射に加えて大気層の存在を考慮することが大切、ということが判りました。

もし、大気層が存在せず、地球の表面温度が太陽放射と地球放射のバランスのみで決まるのであれば、その温度は非常に低くなります。しかし実際には大気層が存在し、地球放射が宇宙空間にそのまま全てが逃げるのを防ぐことで、地球の表面温度は温暖な水準に保たれています。

このプロセスはまるで「大気の層が布団のような役割を担っている」ようにも見えます。これが「温室効果」のイメージです。そして、この「温室効果」の本質を担うのが、大気中に含まれる「温室効果ガス」と呼ばれる成分です。

【ミクロの視点(温室効果ガスとは何か)】

ここからはさらにミクロな視点で考えます。まずは、下図に空気を構成する主な成分(分子)の種類を挙げてみます。

見ての通り、乾燥空気の約99%は酸素(O2)と窒素(N2)です。残り1%の中に水素(H2)や二酸化炭素(CO2)などが含まれます。また、実際の空気における水蒸気(H2O)の比率は定まっていません。そして、二酸化炭素(CO2)や水蒸気(H2O)は温室効果ガスである一方、酸素(O2)、窒素(N2)および水素(H2)は温室効果ガスではありません。

さて、あらためて注目したいのは、二酸化炭素(CO2)の比率は僅か0.03%であるということです。換言すれば、これほど微量の存在が地球温暖化のような大きな影響を引き起こし得るのか、と疑問にさえ感じます。

しかしながら、「存在自体は微々たるものであっても、大きな影響を及ぼし得る」事例は身近にもあるものです。例えばウイルスなどは非常に小さい存在ではありますが、人間の体に大きな影響を及ぼすことがあります。つまり、存在自体は微々たるものでも、何らかの特徴や能力を持っていれば、自分よりも巨大な存在に影響を及ぼす可能性はあり得ます(少なくとも否定はできません)。

ここでは、その「特徴や能力」の一つとして「温室効果」について深堀して行きます。まずは、黒体放射の性質について概観しましょう。熱の伝わり方には大きく分けて、熱伝導・熱伝達・熱放射の3つの形があります。その中の「熱放射」(以下、「放射」)とは、熱を「電磁波」の形でやり取りする形態です(他の2つは割愛します)。

あらゆる物体(物質)は、外部からの熱を放射(電磁波)という形で吸収し、また外部に熱を放射(電磁波)の形で放出する性質を持っています。しかし、現実には外部からの放射を全て吸収しているのではなく、一部を反射しています。また、電磁波にはさまざまな波長が含まれているので、物体(物質)によって吸収しやすい波長帯とそうでない波長帯もあります。

そこで、外部から受けた放射を波長に関わらず全て吸収し、再び外部に放出する理想的な物体を仮定します。これを「黒体」と言います。黒体は受けた放射を全て吸収すると同時に、その分だけ自らも放射(黒体放射)します(よく吸収する黒体は、よく放射します)。その際に含まれる波長帯(正確にはピークの波長)は、黒体の表面温度に反比例します(ウィーンの変位則)。

要するに「高温の黒体から発せされる放射の波長は短いものが多く、低温の黒体から発せられる放射の波長は長いものが多い」と言うことです。波長の短い電磁波(短波)には紫外線や可視光線が含まれ、波長の長い電磁波(長波)には赤外線などがあります。

ちなみに、太陽放射は短波放射、地球放射は長波放射または赤外放射とも呼ばれます。太陽は高温なのでピーク波長は短くなる一方、地球はより低温なのでピーク波長が長くなるためです。しかし実際は、太陽放射には様々な波長の電磁波が含まれています。紫外線や可視光線などの短波をピークとしつつも、赤外線などの長波もしっかり含んでいます。このため、太陽の光は眩しいほどに明るく、しかも熱を持っていて温かいのです。

さて、短波と長波では、物質を構成する原子や分子に与える影響が異なります。短波は原子の中にある電子の状態に変化を与えます。一方、長波は分子の動きに変化を与えます。

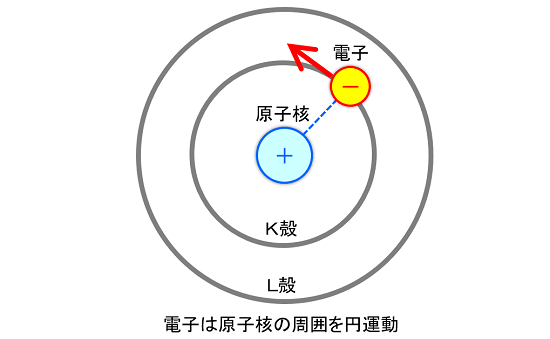

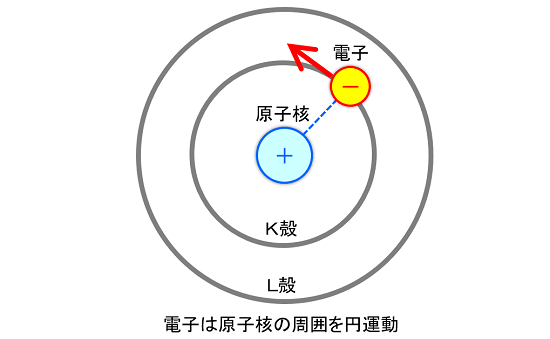

原子の構造については「ボーアの原子模型」が有名です。これは「電子が原子核の周囲を円運動する」と言うものです。上の図のように電子がぐるぐると回る軌道は、原子核を中心とする同心円状に複数存在します。

各軌道には内側(原子核の近く)から順に、K殻、L殻、M殻・・・と名前がついています。また、外側の軌道ほどエネルギーレベル(エネルギー準位)の高い状態となります。

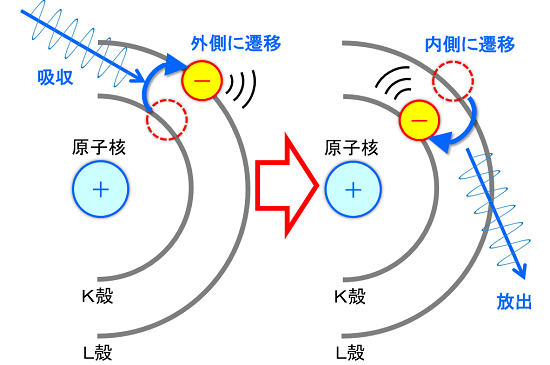

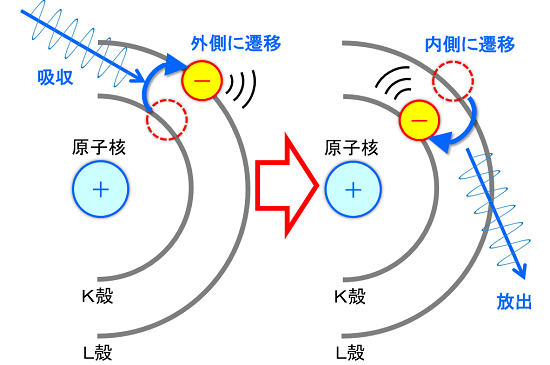

原子内部に短波が吸収されると、電子はより外側の軌道に飛び移ります(電子遷移)。吸収された短波によってエネルギーがもたらされるため、電子のエネルギーレベルが上がるのです。

この状態から電子が再びもとに軌道に戻る(電子遷移)ためには、外部に余分なエネルギーを放出する必要があります。この場合、エネルギーを短波として放出します。これに伴い、内部の電子のエネルギーレベルは下がり、電子は再び元の軌道(状態)に戻ります。

ちなみに高度100km以上の大気では、太陽からの紫外線による光電離作用で生じた電子が多数存在し、電離層を形成しています。

続いては、長波の影響です。長波は「分子の動き」に影響を及ぼします。

空気中の分子が長波を吸収(赤外吸収)すると、その動き(熱運動)が活発になります。これに伴い、熱が発生します(電子遷移は起こりません)。また、原子間の結合部が伸縮して振動を生じます。この振動に伴い、分子は電磁波(長波)を発します。

このように、長波は分子の動きを通して「熱的な影響」を及ぼすと言えるでしょう。つまり、地表面や周囲の分子から放出される長波を吸収し、自らの熱運動を活発化すると共に、分子振動のエネルギーを再び長波として周囲に放射(再分配)します。この過程が大気中のあちこちで繰り返されることで、まるで布団のような「温室効果」を生み出しているのだと理解できます。

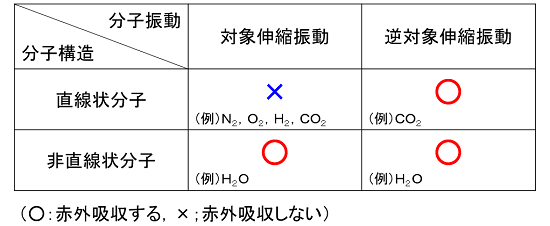

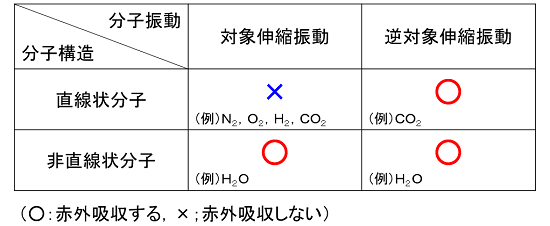

また、分子を構成する原子間の結合部における伸縮は、大きく分けて「対称伸縮振動」と「逆対称伸縮振動」の2種類があります。分子構造と伸縮振動の組合せに応じて、赤外吸収(放射も含む)が起こる場合と起こらない場合があります。簡単にまとめると、次の表の通りです。

【参考文献】 日本分光(株),「FTIRの基礎(1) 赤外分光法の原理」 を基に作成

https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/internet-seminar/ftir/ftir1.html

上の表から、窒素分子(N2)や酸素分子(O2)、水素分子(H2)は同一元素の原子2個が直線状に結合し、逆対象伸縮振動を行わないため、赤外吸収は生じません。つまり、温室効果ガスにはなれません。

二酸化炭素分子(CO2)は異なる元素の原子が直線状に結合するため、赤外吸収が生じる場合と生じない場合があります。また、水蒸気分子(H2O)は異なる元素の原子が非直線状に結合するため、赤外吸収を生じます。これらの「赤外吸収を生じる」分子だけが、温室効果に寄与する(温室効果ガスになる)のです。

さて、二酸化炭素(CO2)の存在比率それ自体は非常に微小なものです。しかし、その増加に伴って海面からの蒸発が徐々に促され、大気中の水蒸気(H2O)量が次第に増すことで、トータルとしての温室効果が増大します。このような「水蒸気フィードバック」については、前回の記事で述べた通りです。

前回は、平均気温の上昇傾向を取り巻く背景について、メモを記載しました。そこでは「人間活動に伴う温室効果ガスの増加がトリガーとなり、水蒸気フィードバックを通じて気温上昇に寄与している」との考え方を示しました。しかしながら、肝心の「温室効果」そのものには触れておりませんでした。

そこで今回は「温室効果」にスポットを当てて、メモの続きを書き記したいと思います。今回の前半は「マクロの視点」で放射平衡と大気層の影響に着目し、後半では「ミクロの視点」で赤外吸収と分子の動きに着目します。

【マクロの視点(温室効果とは何か)】

物体が発する熱が電磁波の形となって伝わる現象を「放射」と言います。太陽から発せられる放射(太陽放射)は地球にも降り注ぎ、地球上の大気大循環を駆動する源となっています。

太陽放射の強さはS≒1370[W/m2]であり、これを太陽定数と言います。地球を球体と仮定した場合の半径をRとすると、πR2の面積に相当する放射エネルギー(SπR2)が地球に降り注ぐことになります。この放射は、地球の表面積の半分の領域(太陽に向いている側)で受け取ります。

一方、地球の表面(大気の上端)で太陽放射の一部を反射します。その割合(アルベド)は、A≒0.3とされています。従って、地球大気に降り注ぐ太陽放射はS(1-A)πR2となります。

一方、太陽が放射を発するように、地球もまた放射を発します(地球放射)。この放射は常に全ての表面積(4πR2)から発せされます。いま、地球表面の平均温度をTeとすると、放射エネルギーIはステファン・ボルツマンの法則から「I=σTe4」で表されます。ここで、σは比例定数(ステファン・ボルツマン定数)です。

すなわち、地球は太陽からエネルギー(熱)を吸収する一方で、自らもエネルギー(熱)を宇宙に放出しているのです。この両者のバランスによって地球表面(地表面)の平均温度Teが決まります。

それでは、上の図のように太陽放射I0と地球放射σTe4のバランスによって、地球表面における平均的な温度Teが決まると考えてみましょう。つまり、次の方程式を解いてTeを求めます。

I0=S(1-A)πR2

I0=4πR2σTe4 (※11/16修正)

ところが実際に解いてみると・・・Teの値は「254K」つまり「-19℃」となります。この温度を放射平衡温度と言いますが、それにしても現実とはかけ離れた値です(こんなに寒いわけないでしょ・・・)。

要するに、単純に太陽放射と地球放射のバランスを考えるだけでは不十分と言うことです。そこで新たに「大気の影響」を加えて考えることにしましょう。ここでは簡単のため、大気を均一な一層構造とします。

太陽放射I0は、その一部αI0を大気層に吸収され、残り(1-α)I0が地表面に到達します。また、地球放射Ieはその一部βIeを大気層に吸収され、残り(1-β)Ieが宇宙空間に放出されます。(ここで、0<α<1,0<β<1です)

大気層は、吸収したαI0とβIeにより温度をTaに保ちます。さらに、地表面と宇宙空間に向かって各々σTa4を放出します(熱の再分配)。つまり、次の連立方程式が成り立ちます。

I0=S(1-A)/4=σT04 (※11/16修正)

Ie=σTe4

αI0+βIe=2σTa4

(1-α)I0+σTa4=Ie

これを解いてみると・・・Teの値は「288K」つまり「+15℃」となります。今度は現実的な値になりました。この結果から、太陽放射と地球放射に加えて大気層の存在を考慮することが大切、ということが判りました。

もし、大気層が存在せず、地球の表面温度が太陽放射と地球放射のバランスのみで決まるのであれば、その温度は非常に低くなります。しかし実際には大気層が存在し、地球放射が宇宙空間にそのまま全てが逃げるのを防ぐことで、地球の表面温度は温暖な水準に保たれています。

このプロセスはまるで「大気の層が布団のような役割を担っている」ようにも見えます。これが「温室効果」のイメージです。そして、この「温室効果」の本質を担うのが、大気中に含まれる「温室効果ガス」と呼ばれる成分です。

【ミクロの視点(温室効果ガスとは何か)】

ここからはさらにミクロな視点で考えます。まずは、下図に空気を構成する主な成分(分子)の種類を挙げてみます。

見ての通り、乾燥空気の約99%は酸素(O2)と窒素(N2)です。残り1%の中に水素(H2)や二酸化炭素(CO2)などが含まれます。また、実際の空気における水蒸気(H2O)の比率は定まっていません。そして、二酸化炭素(CO2)や水蒸気(H2O)は温室効果ガスである一方、酸素(O2)、窒素(N2)および水素(H2)は温室効果ガスではありません。

さて、あらためて注目したいのは、二酸化炭素(CO2)の比率は僅か0.03%であるということです。換言すれば、これほど微量の存在が地球温暖化のような大きな影響を引き起こし得るのか、と疑問にさえ感じます。

しかしながら、「存在自体は微々たるものであっても、大きな影響を及ぼし得る」事例は身近にもあるものです。例えばウイルスなどは非常に小さい存在ではありますが、人間の体に大きな影響を及ぼすことがあります。つまり、存在自体は微々たるものでも、何らかの特徴や能力を持っていれば、自分よりも巨大な存在に影響を及ぼす可能性はあり得ます(少なくとも否定はできません)。

ここでは、その「特徴や能力」の一つとして「温室効果」について深堀して行きます。まずは、黒体放射の性質について概観しましょう。熱の伝わり方には大きく分けて、熱伝導・熱伝達・熱放射の3つの形があります。その中の「熱放射」(以下、「放射」)とは、熱を「電磁波」の形でやり取りする形態です(他の2つは割愛します)。

あらゆる物体(物質)は、外部からの熱を放射(電磁波)という形で吸収し、また外部に熱を放射(電磁波)の形で放出する性質を持っています。しかし、現実には外部からの放射を全て吸収しているのではなく、一部を反射しています。また、電磁波にはさまざまな波長が含まれているので、物体(物質)によって吸収しやすい波長帯とそうでない波長帯もあります。

そこで、外部から受けた放射を波長に関わらず全て吸収し、再び外部に放出する理想的な物体を仮定します。これを「黒体」と言います。黒体は受けた放射を全て吸収すると同時に、その分だけ自らも放射(黒体放射)します(よく吸収する黒体は、よく放射します)。その際に含まれる波長帯(正確にはピークの波長)は、黒体の表面温度に反比例します(ウィーンの変位則)。

要するに「高温の黒体から発せされる放射の波長は短いものが多く、低温の黒体から発せられる放射の波長は長いものが多い」と言うことです。波長の短い電磁波(短波)には紫外線や可視光線が含まれ、波長の長い電磁波(長波)には赤外線などがあります。

ちなみに、太陽放射は短波放射、地球放射は長波放射または赤外放射とも呼ばれます。太陽は高温なのでピーク波長は短くなる一方、地球はより低温なのでピーク波長が長くなるためです。しかし実際は、太陽放射には様々な波長の電磁波が含まれています。紫外線や可視光線などの短波をピークとしつつも、赤外線などの長波もしっかり含んでいます。このため、太陽の光は眩しいほどに明るく、しかも熱を持っていて温かいのです。

さて、短波と長波では、物質を構成する原子や分子に与える影響が異なります。短波は原子の中にある電子の状態に変化を与えます。一方、長波は分子の動きに変化を与えます。

原子の構造については「ボーアの原子模型」が有名です。これは「電子が原子核の周囲を円運動する」と言うものです。上の図のように電子がぐるぐると回る軌道は、原子核を中心とする同心円状に複数存在します。

各軌道には内側(原子核の近く)から順に、K殻、L殻、M殻・・・と名前がついています。また、外側の軌道ほどエネルギーレベル(エネルギー準位)の高い状態となります。

原子内部に短波が吸収されると、電子はより外側の軌道に飛び移ります(電子遷移)。吸収された短波によってエネルギーがもたらされるため、電子のエネルギーレベルが上がるのです。

この状態から電子が再びもとに軌道に戻る(電子遷移)ためには、外部に余分なエネルギーを放出する必要があります。この場合、エネルギーを短波として放出します。これに伴い、内部の電子のエネルギーレベルは下がり、電子は再び元の軌道(状態)に戻ります。

ちなみに高度100km以上の大気では、太陽からの紫外線による光電離作用で生じた電子が多数存在し、電離層を形成しています。

続いては、長波の影響です。長波は「分子の動き」に影響を及ぼします。

空気中の分子が長波を吸収(赤外吸収)すると、その動き(熱運動)が活発になります。これに伴い、熱が発生します(電子遷移は起こりません)。また、原子間の結合部が伸縮して振動を生じます。この振動に伴い、分子は電磁波(長波)を発します。

このように、長波は分子の動きを通して「熱的な影響」を及ぼすと言えるでしょう。つまり、地表面や周囲の分子から放出される長波を吸収し、自らの熱運動を活発化すると共に、分子振動のエネルギーを再び長波として周囲に放射(再分配)します。この過程が大気中のあちこちで繰り返されることで、まるで布団のような「温室効果」を生み出しているのだと理解できます。

また、分子を構成する原子間の結合部における伸縮は、大きく分けて「対称伸縮振動」と「逆対称伸縮振動」の2種類があります。分子構造と伸縮振動の組合せに応じて、赤外吸収(放射も含む)が起こる場合と起こらない場合があります。簡単にまとめると、次の表の通りです。

【参考文献】 日本分光(株),「FTIRの基礎(1) 赤外分光法の原理」 を基に作成

https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/internet-seminar/ftir/ftir1.html

上の表から、窒素分子(N2)や酸素分子(O2)、水素分子(H2)は同一元素の原子2個が直線状に結合し、逆対象伸縮振動を行わないため、赤外吸収は生じません。つまり、温室効果ガスにはなれません。

二酸化炭素分子(CO2)は異なる元素の原子が直線状に結合するため、赤外吸収が生じる場合と生じない場合があります。また、水蒸気分子(H2O)は異なる元素の原子が非直線状に結合するため、赤外吸収を生じます。これらの「赤外吸収を生じる」分子だけが、温室効果に寄与する(温室効果ガスになる)のです。

さて、二酸化炭素(CO2)の存在比率それ自体は非常に微小なものです。しかし、その増加に伴って海面からの蒸発が徐々に促され、大気中の水蒸気(H2O)量が次第に増すことで、トータルとしての温室効果が増大します。このような「水蒸気フィードバック」については、前回の記事で述べた通りです。