特殊詐欺の被害が一向に減りません。

報道によれば、大阪では昨年の特殊詐欺発生件数は2649件で、この内最も多いのは還付金詐欺でした。

「還付金詐欺の新たな手口」

還付金詐欺とは、「医療費などの還付が受けられる」などとと嘘を言ってATMを操作させ、現金をだまし取る手口です。

新たな手口の還付金詐欺の電話での口調は穏やかで丁寧であり、市役所の職員や銀行の行員を騙って電話をするときに、実際の職員や行員と聞き間違えるような話しぶりなのです。

先日、その実際の電話のやり取りが放送されていたのでご紹介します。

「還付金詐欺の電話の内容」

昨年10月に、吹田市に住む80代の男性のもとに、吹田市の職員を名乗る男から、詐欺の電話がかかってきました。

その時の話しぶりは詐欺の電話とは思えない丁寧な口調でした。

詐欺の男・・・もしもし、私、吹田市役所の保険課の松本と申します。お世話になっています。本日、ご確認の電話なんですが、今年5月に累積医療費と書かれた封筒をお送りしたのですが、中身をご覧になられましたでしょうか。

(電話を受けた男性は自分は絶対詐欺には騙されないと自信があったそうです。そして、還付金詐欺の手口は知っていたが、この時点で詐欺を疑う事はありませんでした。)

詐欺の男・・・国が医療費を見直し、過去3年間に負担した医療費の一部を返還されることになりました。

そのための申請書類を自宅に送付したのですが、まだ提出されていません。

男性・・・・・書類を受け取った覚えがありません。

詐欺の男・・・見落とされている方が吹田市内で大変多くいらっしゃったので、もしかしたら他の書類と一緒に捨てられたのかと思いまして。

男性・・・・・うっかりして一緒に捨てたかもしれません。

詐欺の男・・・申請書が現在提出されていなかったので、お返しできずにいる状態だったんですね。

男性・・・・・あーそうですか。ご迷惑をおかけします。

(丁寧な説明を受け、男性は書類を誤って捨てたと思い込んでしまいました。)

更に、

詐欺の男・・・期限が過ぎてしまっているので、どうしても市役所でのお手続きができなくなっています。

ただ、今回、銀行で直接お受け取りの手続きができるようになりましたので、この後、急いで手配を取ります。

(話を信じてしまった男性は、銀行からの連絡を待ったうえで、手続するよう指示されました。)

詐欺の男・・・今年度から○○様を担当させていただく松本と申します。今後ともよろしくお願いいたします。

(この後、銀行員を名乗る男から電話がかかってきました。)

銀行員を名乗る男・・今回市役所の方から郵送されていた申請書の方に記載されていた受け取り番号が必ず必要だったんですが、それがない方に限りましては2~3分程度で終わる受け取り番号の発行手続きをご案内させていただきます。

還付金を受け取る為には6桁の「受け取り番号」が必要です。ATMで手続きすれば番号が書かれた「受け取り番号証明書という黄色の紙が発行されます。

操作が終わりましたら「受け取り番号証明書」という黄色の紙が発行さますので、無くさないようにお願いいたします。

(男は近所にある、無人ATMを指定し、そこに向かうよう指示しました。その時、時間は午前11時頃でした)

この後のご案内になるんですけれど、午前中という事でお伺いしていましたので。

男性・・・・・・・・午前中? もう時間がないじゃないですか?

(時間がないと焦った男性は家族と共にすぐに指定されたATMに向かいました。)

(しかし、初めて行く場所だったため迷っていると、近所の人に窓口がある近くの金融機関を案内されます。)

(男性はそこで事情を説明したところ、応対した職員が詐欺と気づき、ギリギリのところで被害に遭わずに済みました。)

当時、男性に付き添っていた奥さんは次のように話しています。

奥さん・・・交番の掲示板などで「詐欺があります」と貼っていたので、気を付けなければと思って見ていたのですが、自分のところに電話がかかってくると全然頭に浮かんでこなかったので、矢張り、詐欺があるという事は頭の隅にいつもおいておかなければいけないですね。

「男性がもしATMに行っていたら」

男性はATMに着いたらサポートコールセンターに電話するよう指示されていました。

そして電話を繋いだままの状態で指示通りの操作をさせられていたと思われます。

そして、黄色い紙は実際には出てきません。

そこで、振り込みが失敗したと言って、再び振り込みをさせて資金を振り込ませる可能性があります。

ATMからは黄色い紙は出てこないので、何度でも「振り込みが失敗した」と言って、黄色の紙が出るまで振り込ませた可能性があります。

「この電話のポイント」

・先ず、銀行で還付金の手続きができることはありません。

・この新しい手口では、それを信じ込ませるためのやり取りが非常に巧妙です。

・今回の電話で騙される3つのポイント

1.穏やかで丁寧な口調で本物を装っている点。

2.「急いで手配」など、焦らせるような言葉を織り交ぜている事。

3.犯行とは直接関係ないやり取りを交えてリアリティを演出していること。

自分は騙されないと自信がある人でも、このような新しい手口で電話があると信じてしまいそうです。

もし、このような電話があったら、自分で役所や銀行の電話番号を調べて、確認するようにしましょう。

フィッシング詐欺が急増しており、総務省などが注意を呼び掛けています。

「フィッシング詐欺」

フィッシング詐欺とは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった重要な個人情報を盗み出す行為のことを言います。

最近、被害が拡大しており、2022年9月にフィッシング対策協議会が発表したフィッシング報告件数は102,025件と、前年同月の報告件数である49,953件を大きく上回っています。

その多くが知名度の高い上場企業など実在の企業や組織の名を騙って、EメールやSMSでその企業を模した偽サイトに誘導する手口です。

電子メールの送信者名を詐称し、もっともらしい文面や緊急を装う文面にするだけでなく、接続先の偽のWebサイトを本物のWebサイトとほとんど区別がつかないように偽造するなど、どんどん手口が巧妙になってきており、ひと目ではフィッシング詐欺であるとは判別できないケースが増えてきているようです。

「手口」

フィッシング詐欺の手口としては以下のようなものが挙げられます。(総務省のサイトより)

・電子メールでフィッシングサイトに誘導

典型的な手口としては、クレジットカード会社や銀行からのお知らせと称したメールなどで、巧みにリンクをクリックさせ、あらかじめ用意した本物のサイトにそっくりな偽サイトに利用者を誘導します。

そこでクレジットカード番号や口座番号などを入力するよう促し、入力された情報を盗み取ります。

・電子掲示板などの情報でフィッシングサイトに誘導

電子メールだけではなく、電子掲示板やSNSの投稿サイトに、URLを記載してアクセスさせ誘導する手口です。

・表示されているURLを本物のURLに見せかけてアクセスさせる手口

電子メールや電子掲示板に投稿されたURLを実在するURLに見間違えるような表示にすることで誘導する手口です。

例えば、アルファベットの一文字の(オー) o を数字の 0 にしたり、アルファベットの大文字の(アイ) I を小文字の(エル) l にしたりして、閲覧者が見間違えたり、信用させたりする手口もあります。

「対策」

対策としては、以下の点に注意しましょう。

①金融機関のID・パスワードなどを入力するWebページにアクセスする場合は、金融機関から通知を受けているURLをWebブラウザに直接入力するか、普段利用しているWebブラウザのブックマークに金融機関の正しいURLを記録しておき、毎回そこからアクセスするようにするなど、常に真正のページにアクセスすることを心がけましょう。

②通常、インターネットバンキングへのログインやクレジットカード番号などの重要な情報の入力画面では、SSLという暗号化技術を利用します。

重要な情報を入力するWebページでは、SSLが採用されているかを毎回確認するようにしましょう。

SSLで通信が行われていることは、WebブラウザのURL表示部分(アドレスバー)や運営組織名が緑色の表示になっているか、鍵マークが表示されているか、などで確認できます。

重要な情報の入力を求めるページで、SSLが使用されていない場合は、まずはフィッシング詐欺を疑いましょう。

③金融機関などの名前で送信されてきた電子メールの中で、通常と異なる手順を要求された場合には、内容を鵜呑みにせず、金融機関に確認することも必要です。

④フィッシング詐欺であるかどうか判断が難しい場合には、メールの送信元の会社に連絡をしてみるのもよいでしょう。

ただし、電子メールに記載されている相手の情報は正しいものとは限らないため、電話をかける場合には必ず正規のWebサイトや金融機関からの郵便物などで連絡先の電話番号を調べるようにしてください。

「注意」

以下のような内容のSMS/メールを受信した場合、フィッシング詐欺を疑ってください。

・不正利用や高額料金の発生など、不安を煽りリンク先URLや電話番号への性急なアクセスを促す内容

・送り状番号などの必要な情報がない荷物の不在通知

・Amazon.co.jpなどのネット通販事業者、弁護士事務所、債権会社などを装った、身に覚えのない料金未払いに関する連絡

・身に覚えのない当選通知

・台風、地震などの大規模災害発生時に義援金を募るような内容

「フィッシング詐欺の被害から自分を守る主な3つの対策」

①メールに記載されているURLは安易にクリックしない

②PCやスマホなどのデバイスを安全な状態に保つ

③送信ドメインが正しいか確認する

急いで何か行動させようとか、急(せ)かすような文章はフィッシングサイトの可能性があります。

十分ご注意ください。

私のスマホにはSMSで「お荷物をお持ちしましたが不在でした」「お得なお知らせです」「当選おめでとうございます」等のショートメッセージがよく届きます。

いずれも身に覚えがないものなので、無視してそのまま削除しています。

また、新しい手口の詐欺が発生しました。

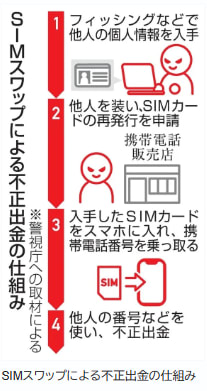

先日の報道で、栃木県上三川町の無職大根田愛美容疑者が携帯電話の契約者情報が記録されるSIMカードを不正に入手し、スマートフォンの電話番号を乗っ取る「SIMスワップ」と呼ばれる手口を使い、他人の口座から約190万円を出金したとして、「SIMスワップ」詐欺の疑いで逮捕されたと報じられていました。

「SIMスワップ詐欺とは」

SIMスワップ詐欺?

一体どのような詐欺なのでしょうか?

SIMスワップとは、サイバー犯罪者が他者のSIMカードの複製を入手することを指します。

犯罪者は被害者のID、電話番号、フルネームなどの個人情報を手に入れる必要があり、それらの情報の入手にはフィッシングの手法が用いられています。

情報が手に入ると、電話やインターネット、或いは実店舗を訪れるなどの方法で携帯電話会社に連絡し、スマホの契約者になりすまして再発行を依頼します。

そして、再発行したSIMカードを使って不正送金する犯罪の手口です。

「手口」

犯罪グループはまず、フィッシングなどで標的とする人物の氏名やネットバンキングのID、パスワードを入手します。

次に被害者名義の運転免許証を偽造するなどし、本人になりすまして携帯番号を乗っ取ります。

最後に犯罪者側のスマホは被害者本人の番号で使えるため、ワンタイムパスワードを把握して2要素認証を突破し、不正送金を繰り返しているとみられるということです。

「防止策」

SIMスワップ防止のコツとして以下の3点が示されています。

①個人情報の取り扱いに気をつける

サイトが公式か、SSLによる暗号化された接続であるなど様々なセキュリティ対策が施されているかをよく確認する。

URLが「https://」で始まっているか

②フィッシングに注意する

身に覚えのある送信者名でも、文章にスペルミスや文法ミスなどが含まれるメールやテキストメッセージを警戒する。

ドメイン名にも細心の注意を払い、偽物でないことを確認するほか、怪しいリンクや添付ファイルを開かない

③通信が途絶えていないかを確認する

複製のSIMカードが使用されると、本人の携帯SIMカードはモバイルネットワークにアクセスできないため、電話やメールの受発信ができなくなる。

この場合は直ちに関係・捜査当局や携帯電話会社に連絡し、SIMの無効化とデータ回復の手続きを取る

「個人情報の漏洩に注意」

この詐欺では、フィッシングの手口で個人情報を入手しているようです。

フィッシングとは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった重要な個人情報を盗み出す行為のことを言います

覚えのないメールやSMS(ショートメッセージ)には十分ご注意ください。

十分ご注意ください。

でも、サポート詐欺とは一体どのような手口なのでしょうか?

国民生活センターのHPよりご紹介します。

「サポート詐欺」

サポート詐欺とは、パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の偽警告画面や偽警告音が出て、それらをきっかけに電話をかけさせ、有償サポートやセキュリティソフト等の契約を迫る手口の詐欺のことです。

サポート詐欺では、まずWebサイトの閲覧中に「マルウェアに感染した」といった警告メッセージを表示させます。

警告メッセージの中にサポート窓口への連絡を促す内容を記載することで、有償サービスの契約へ誘導されます。

この詐欺は2012年から発生していましたが、2018年11月に国民生活センター が注意喚起するほど事例が増えました。

近年では年間5000件以上の相談が寄せられており、契約購入金額の平均金額は年々高額化しているそうです。

「プリペイド型電子マネーで支払わせる」

ウイルス除去の料金や有償サポート等の料金の支払い方法として、以前はクレジットカードで支払うように指示されるケースが多かったのですが、最近ではプリペイド型電子マネーで支払うように指示されるケースが多くなっています。

プリペイド型電子マネーでの支払いの場合では、電話をつないだ状態で、近くのコンビニでプリペイド型電子マネーを購入し、レジで支払った後に、プリペイドカードのスクラッチ部分を削って表示される番号を伝えるように指示されるケースが多くみられるようです。

中には、コンビニに設置されているマルチメディア端末を操作して、プリペイド型電子マネーを申し込み、端末から出てきたシートをレジに持っていき、支払うことで得られた番号を伝えるように指示されるケースもあります。

そして、消費者がコンビニに行っている間に、相手が消費者の端末を遠隔操作して、ウイルスの除去などを行っているようにみせるのが典型的なケースです。

「次々と支払を迫る」

また、一度プリペイド型電子マネーで支払うと、相手は以下のような説明をして次々と支払いを迫ってきます。

・口頭で伝えた番号が間違っていたので、プリペイド型電子マネーの番号がロックされた。

・入力した番号が間違っていた(数字の「0」(ゼロ)とアルファベットの「O」(オー)が間違っていたなど)

・番号が間違っていた分は後で返金するので、新しいプリペイド型電子マネーを購入してきてほしい。

「国民生活センターへの相談事例」

【事例1】・・・警告画面や警告音がきっかけで電話したところ、ウイルスの除去費用等を請求された。

夜中に、パソコンでインターネットを利用していたところ、突然、警告音が鳴り、パソコン画面に、ウイルスに感染しているので電話するようにとの警告画面が表示された。

表示されていたサポート窓口に電話したところ、「パソコンがウイルスに感染しているので除去します。コンビニに行って3万5000円分のプリペイド型電子マネーを買って、番号の部分を削って、番号を伝えてください。このまま待っているので、電話はこのままにしてコンビニでプリペイド型電子マネーを買ってきてください」と言われた。

指示に従って、コンビニに行って、プリペイド型電子マネーを購入し、電話の相手に番号を伝えたが、「番号が間違っている。もう一度3万5000円分購入してくるように」と言われ、不審に思って電話を切った。

その後、パソコン専門店でパソコンを見てもらったが、ウイルスには感染していなかった。返金してほしい。( 70歳代 男性)

【事例2】・・・次々に料金の支払いを要求されて、プリペイド型電子マネーで支払ってしまった。

パソコンでアダルトサイトを見ていたところ、突然パソコンの操作ができなくなり、警告音が鳴り、警告画面が表示された。

警告画面に表示されていたサポートの電話番号に電話すると、大手パソコンOS会社の出先機関を名乗る外国人のような女性が出て、処理すると言われ遠隔操作され、セキュリティソフトを入れるので、コンビニで7万円のプリペイド型電子マネーを購入してくるようにと言われた。

コンビニで1万円のプリペイド型電子マネーを7枚購入し、カードの番号をパソコンに入力したが、「処理に失敗した。後で返金するので、再度7万円分のプリペイド型電子マネーを購入して番号を入力するように言われ、指示に従って再度7万円分のカードの番号を入力したがまた失敗したと言われ、さらに繰り返して7万円分のカードの番号を入力し、合計21万円分のカードの番号を電話の相手に伝えた。

その他、氏名、住所、携帯電話番号も入力した。

電話の相手からは、14万円は後で返金すると言われていたが、不安になり、大手パソコンOS会社に電話したところ「それは詐欺です。警告画面を閉じれば何の問題もなかった。パソコンにウイルスを入れられた可能性もあるので、パソコンメーカーにみてもらったほうがいい」と言われた。

詐欺だったのだろうか。( 50歳代 男性)

「消費者へのアドバイス」

・「警告画面や警告音は偽物ではないか?」とまずは疑ってみましょう。警告画面に掲載されている連絡先に電話しないようにしましょう。

・警告画面や警告音が出ても慌てず、自分でパソコン等の状態を確認しましょう。

・自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう。

・支払い方法がプリペイド型電子マネーの場合は相手より早くチャージしたり、発行業者に連絡したりしましょう。支払方法がクレジットカードの場合はクレジットカード会社に相談しましょう。

・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

「相談窓口」

消費者ホットライン「188(いやや!)」番へ電話してください

最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

表示された警告画面の消去方法等、パソコンに関する技術的な相談に対してアドバイスを求める場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」に電話またはメールで相談しましょう。

相談の際の注意事項や関連情報などはホームページに掲載されています。

皆さんは「先払い買取現金化」という小口金融をご存じでしょうか?

先日、テレビで取り上げていたので、私も初めて知りました。

この「先払い買取現金化」は、実質、ヤミ金とみられており、全国で被害が広がっていることから、金融庁や消費者庁、警察庁は下記のチラシを作って注意を呼び掛けています。

そこで今日はこの実質「ヤミ金」といわれている「先払い買取現金化」について調べました。

「先払い買取現金化」

「先払い買取現金化」について、先日、NHKの関西地方のニュース番組の中で、特集を組んで報道していました。

それによると、この「先払い買取現金化」の取引を利用する人は、コロナ禍で生活に困窮した人を中心に利用が増えているそうです。

「先払い買取現金化」は商品の取引があるように見せて、実体は商品取引きのないお金のやり取りであり、”新手のヤミ金”と指摘されていることから、金融庁、消費者庁、警察庁が注意を呼び掛けています。

「当事者」

・利用者(すぐにお金が欲しい人)

・業 者「先払い買取現金化」を行う業者

「取引の流れ」

①業者はバッグなどの中古品を高値で買い取ります。と言って利用者に写真を送るよう求めます。

②利用者はバッグなどの写真を送ります。

③業者はこのバッグを買い取りましょう。と言って買取金額の名目でお金を前払いします。(業者は実質:貸付金)(利用者は実質:借入金)

④利用者がこのバックを業者に送ることはなく、「取引不成立」という形にします。

⑤「取引不成立」であれば、利用者は受け取ったお金は業者に返すことになります。

⑥業者は高額の違約金や手数料を請求します。

⑦利用者は買取金額に違約金や手数料を上乗せして業者に返済します。(実質:返済元利金)

この場合、買取金額が実質的に貸金に、違約金、手数料が金利に当たるとして「新手のヤミ金」に相当するとの指摘があるということです。

・注意喚起のチラシです。

「大阪の被害者が集団訴訟」

この問題について、大阪と兵庫県などに住む20代~40代の利用者の会社員男性7人が集団訴訟を起こしました。

原告の人達は、商品の売買を装っているが、キャンセルを前提としており、実質的に超高金利の利息の貸金であり、違法で契約は無効であると主張し、業者5社などに対して330万円余りの賠償を求めています。

弁護士や司法書士で作る「買取金融対策全国会議」によると、集団訴訟としては全国で初めてだということです。

「事例」

大阪府内のメーカーで働く原告の30歳の男性は、多い時で月20万円ほどの出張費用を立替えるために、現金を得ようと「先払い買取」を利用するようになった。

方法は、

・スマホに自分が申請したい商品の画像をアップロードする。

・どれぐらいで売りたいのか、金額を入力して送信する。

・実際その金額が承認された場合は契約内容を了承したとして、契約完了となります。

・スマホから写真を送るとすぐに手数料を差し引かれた現金が振り込まれます。

「男性の事情」

この男性は、一時的な現金を得るために同じような取引を19回に亘って繰り返したそうです。

その動機は、商品画像を撮って送るだけでお金が先に貰えるという、目先のお金が手に入ると言う文言についつられてしまった。

しかし、買取価格の30%という高額の違約金が回数を重ねるごとにごとに負担となり、更に別の業者も利用して、負担が増していく悪循環になりました。

でも、お金が入った時はひとまず安ど感があるということです。

お金が必要だという思いに駆られて利用したのがきっかけですが、雪だるま式に、あっという間に返済金額と手数料がとんでもない金額で、給料が毎月毎月減ってしまう。

今となっては怖い怖い思いしかなく後悔している。

と話していました。

「全国の相談件数」

この先払い買取の相談は全国で相次ぎ、この問題に取り組む「買取金融対策全国会議」には、9月末までに120件以上の相談が寄せられており、相談者の多くは20代~40代で、殆どは企業などの正社員だと言います。

「アドバイス」

コロナの影響もあってどうしても給料が減らされたりとか、目の前の現金がどうしても欲しい、そういう時にニーズに合ったサービスになっているようです。

しかし、金利の方が非常に高いので、1回利用するとその違約金を払うと生活が苦しくなって、もう1回翌月に利用することになります。

結果的に多重債務に陥るのです。

このような被害が非常に多いので、決して安易に利用してはいけません。

「明日19日の電話相談」

「先払い買取現金化」でお困りの方には、明日、買取金融対策全国会議などが「先払い買取」を巡る電話相談を受け付けます。

お困りの方はご相談ください。

・相談先:買取金融対策全国会議

・日 時:11月19日 午前10時~午後4時

・電 話:06-6361-0546

048-774-2862

「相談窓口」

○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )

○多重債務相談窓口連絡先

https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html

○警察

電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)

○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター (土・日・祝休日・12/29~1/4を除く)

電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )

○地方公共団体の消費生活相談窓口: 電話:188(消費者ホットライン)

新手の悪質商法による被害が増えているようです。

悪質商法には、今国会でも論戦が繰り広げられている旧○○教会の霊感商法とか催眠商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどいろいろありますが、数年前からオーディション商法という新たな手口の被害が発生しています。

特に10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約に関連した様々なトラブルが発生していることから注意を呼びかけています。

そこで今日はこの新しい手口の「オーディション商法」について調べました。

「オーディション商法」

オーディション商法とは、オーディションをうたって事務所等に呼び出した消費者に、面接・選考の後で、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口の商法です。

映画などのオーディションに合格したと嘘をついて、高額なレッスンの受講契約などを結ばせるこの商法は、民法の改正で新しく成人となった18歳・19歳の新成人の間でトラブルが急増しているということです。

この手口は、以前は街中でのスカウトが多く見られましたが、それに加えて、最近ではスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されるようです。

中には、芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られるということです。

このような事から、政府広報や国民生活センターでは「タレント・モデル契約のトラブルにご注意!」との注意喚起情報が出されています。

「トラブルの事例」

①「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない。

インターネット上で「テレビ番組の出演者募集」という広告に応募しました。面接で事務所に出向いたところ合格を告げられた。

所属契約について「うちに所属すれば確実にテレビ出演できる。ダンスボーカルユニットを結成することが決まっていて、レッスンもあるから、ぜひメンバーになってほしい。あなたに向いている」と勧められた。

また、所属契約には費用が掛かることを知ったが「今なら10万円の入会金が5万円。その他、毎月約3万円かかるが、仕事はたくさん紹介する。所属枠は残り僅かなので早く決めて」と急がされ、その場で契約を交わした。

その後、事務所から番組出演の話は一切されず、レッスンもない。(20代女性)

②声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた。

求人サイトで声優のアルバイト広告を見て応募した。所属契約をした後、プロデューサーを名乗る人から「当社でボイスドラマの制作をしている」と言われ、スタジオでボイスサンプルを収録した。その後、別の担当者から電話があり「審査は落ちたが、やる気があるなら新人枠で推薦する」と言われ、お願いした。

後日、プロデューサーから「条件付きで新人枠に入れた」と電話があり、スタジオに出向くと、出演の条件は「演技力を高めるため約8万円でレッスンを受講してもらう事」だった。

親に相談したら反対され、断ったが、「大学生にもなって親に頼るのか。自分のお金で払うように」と罵倒された。

契約を解除したい。(10歳代男性・大学生)

「アドバイス」

①業者はタレントやモデルに憧れる気持ちに付け込んで甘い言葉をかけてきますが、契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。

②特に金銭の負担を求められる場合は注意が必要です。

その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。

③状況によってはクーリング・オフ等ができる場合もあります。

被害に遭った場合には速やかに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

また、アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察に相談しましょう。

④2022年4月から「18歳で成人」になります。

親に相談したいと断ると、「大学生にもなって親に頼るのは良くない」と、強引に契約をさせようとする事業者が、18歳・19歳の新成人に対して「成人しているのだから1人で決めないと」などと、決断を迫ってくるかもしれません。

成人後は原則として、一方的に契約を取り消すことができません。

契約を急がす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。

不安に思った時、トラブルに遭った時は「188」に相談してください。

「相談先」

被害に遭った場合には速やかに、消費者ホットライン188に相談しましょう。

また、アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察に相談しましょう。

「消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)」

この番号はお住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3 桁の電話番号です。

先日、ロマンス投資詐欺による被害の記事が新聞に載っていました。

「ロマンス投資詐欺」?

初めて聞く言葉だったので調べてみました。

「ロマンス投資詐欺」

ロマンス投資詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリなどがきっかけとなって、投資などの名目で金銭を騙し取られる詐欺事件のことです。

国民生活センターによると、出会い系サイトやマッチングアプリを通じて親密になり、恋愛感情を持った相手から金銭をだまし取られる「ロマンス投資詐欺」の被害相談が相次いでいるという事です。

中でも目立つのは、外国籍を名乗る相手から投資を持ちかけられる「国際ロマンス投資詐欺」の被害だそうです。

「国際ロマンス投資詐欺」

国際ロマンス投資詐欺とは、インターネット上で外国人を名乗る相手と親密になり、様々な名目で金を要求されて騙し取られる事件です。

SNS上で「好きだ」「結婚しよう」と甘い言葉を送り、相手の心につけ込む手口だそうです。

「事例1」

昨年夏頃、愛媛県内に住む女性のSNSに外国人男性を名乗る人物からメッセージが届きました。

メッセージの始まりは「東南アジア出身で、国連から派遣されイエメンで医師をしている」という日本語のあいさつでした。

自身の体調や病気が気になっていたという女性は相談するメッセージを返信したところ、相手からは「医師として治療できるし、友達になりたい」と応答があり、SNS上でのやりとりが続くようになったそうです。

本人だという顔写真の画像も届き、ほどなくして「愛している」「結婚しよう」と熱烈なアプローチが始まりました。

ただ、数か月後には、「あなたに送った荷物が中国で通関手続き中だ。空港税や輸入許可の費用を支払ってほしい」や、「軍に逮捕された。お金を払えば釈放される」。「弁護士が荷物を保管していて、弁護士費用が必要になった」などと金銭を要求するメッセージが届くようになったのです。

女性は疑うことなく、その都度、指定された銀行口座に金を振り込んでいったのですが、女性から話を聞いた家族が不審に思い今年2月、県警に相談して被害が発覚したのです。

女性は計17回に及ぶ金銭の要求に応え、計約3500万円をだまし取られていたそうです。

「事例2」

マッチングアプリで自称外国人経営者、ファッションブランドでVIP待遇を受けているという男性と出会った。

男性がアプリを退会し、無料会話アプリでやり取りする中で、「Baby」「妻」と呼ばれるようになった。

将来のため、紹介する投資サイトで投資するよう何日か説得され続け、断り切れず投資した。

少額を投資したところ利益が出て出金できた。

元金が多ければもうけも多いと説得され、銀行や消費者金融から借り入れて、合計約500万円投資した。

出金しようとしたところ、利益を含めた総資産の15%(180万円)を保証金としてさらに支払う必要があると言われたため、50万円をさらに借り入れた。残りの130万円についてマッチング相手に相談していたところ、連絡が途絶えた。

「トラブルの特徴・手口」

ロマンス投資詐欺では、1~8の流れで財産的な被害が発生します。

1.出会い系サイトやマッチングアプリ等でマッチングが成立

2.実際に会う前に、出会い系サイトやマッチングアプリ等以外でのサービスでやり取りしないかと持ち掛けられる

3.マッチングの相手から、投資サイトを案内され、投資を勧められる

4.マッチングの相手から、投資用資金の送金を指示される

5.初めは少額からの投資を勧められ、投資サイト上では利益が出る

6.マッチングの相手から、さらに高額の投資をするよう勧められ、送金する

7.出金しようとすると、さまざまな名目で送金を要求され、結局出金できない

8.マッチングの相手、投資サイト運営事業者と連絡がとれなくなり、返金されない

「問題点とアドバイス」

1.出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った相手の指示で投資するのはやめましょう

2.出会い系サイトやマッチングアプリ等は、ルールに従って利用しましょう

「こんなメッセージにはご用心」

・実際に会うことを拒否する

・マッチング後すぐに連絡先の交換を迫る

・投資やビジネスへの勧誘

・日本語がおかしい

・投資サイトに移動、送金するよう求める

「甘い言葉で勧誘」

国民生活センターでは「アプリなどで出会った外国籍を名乗る相手から、甘い言葉で勧誘され、投資を指示されるのは国際ロマンス投資詐欺と考えられる」と指摘し、「様々な名目で入金を要求され、相手と連絡が取れなくなる。投資しないでほしい」と注意を促しています。

「トラブルにあったら」

もしトラブルに遭ったら、すぐに居住地域の消費生活センター等に相談してください。

海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)でも相談を受け付けています。

- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番

- 市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

いま、レスキュー商法に関する被害が広がっているようです。

トイレ修理、水漏れ修理、鍵の修理、害虫の駆除等、日常生活でのトラブルに事業者が対処する、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」は、専門的な技術や知識がない消費者が困ったときの手助けとなりますが、一方で、全国の消費生活センター等には、料金や作業内容等で事業者とトラブルになったという相談が多数寄せられているようです。

「レスキュー商法の手口」

レスキュー商法の手口は、トイレの修理や鍵の解錠など、暮らしの緊急事態で出張訪問を受けた業者から法外な代金を請求されるという悪質な手口です。

「事例」

先日の新聞記事では、大阪市城東区の28歳の男性が昨年1月、一人で暮らす自宅マンションの玄関ドアを開けようとした際、鍵がないことに気づき、慌ててスマートフォンで「鍵 紛失」と入力し、ネット検索しました。

<早い!安い!>の宣伝文句で、最上位に表示された業者に電話すると「代金は8000円。火災保険で返金もされる」と言われた。

現れた男から「この鍵は特殊」と10万円を請求され、クレジットカード払いで解錠してもらった。

翌日以降、保険会社に問い合わせて補償がないことがわかり、業者に「高額過ぎる」とクーリングオフ制度による契約解除を求めたが拒否された。

市消費者センターに相談し、カード代金の引き落としを止めたところ、ドアの鍵穴を何者かに壊されたという内容でした。

「相談事例」

他にも国民生活センターのHPでは、自宅の鍵を紛失したことに気づき、インターネット検索で「○千円~」と表示する事業者に連絡した。

自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから」と7万円以上の料金を請求された。支払わなければならないか?

と言う相談が掲載されていました。

「対応」

上記の相談に対し、請求額に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。

支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフできる可能性があります。

もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。

なお、料金を支払ってしまった後でも、以下のような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。

・見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合。

・広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なっている場合。

「消費者へのアドバイス」

(1)広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう

「業界最安値」等と広告に記載されていても、安易に飛びつかないようにしましょう。

(2)契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう

事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。

(3)緊急を要するトラブルの発生に備え、事前に情報を収集しましょう

トラブルが起こったときの初期対応や安心して修理を依頼できる事業者について事前に情報を集めておきましょう。

(4)料金やサービス内容に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう

事業者によっては見積もり時の金額と異なる料金を請求する場合や、実際の料金・サービス内容が広告の記載や電話での説明と異なる場合があります。事業者に「今修理しなければならない」等と契約を急がされても、一旦冷静になり料金やサービス内容を確認し、納得できない場合は、その場で契約しないようにしましょう。

(5)トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう

事業者に不十分な作業をされたが、対応してもらえない、説明されていない、キャンセル料や出張料の請求等で事業者とトラブルになった場合等は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談してください。

消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

コロナ禍での苦境を口実にして、経営を助けてほしいと涙ながらに購入を促す「泣きつき商法」の手口が増えており、国民生活センターでは 注意するよう呼び掛けています。

先日の新聞では、次のように報じられていました。

観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて「魚介類の産地を観光で訪れる人が減り、経営が苦しい。助けてほしい」などと消費者の関心を引き、強引な勧誘や嘘を言って魚介類を購入させる手口だそうです。

【事例1】

九州北部の60歳代の女性は昨年11月、漁業関係者を名乗る男から電話で「コロナ禍で海産物の売り上げが低迷している。どうか助けてほしい」と泣きながら求められ、エビとカズノコが入ったセットを1万5000円で購入することにしました。

しかし、届いたのは安価なホッケやホタテでした。

代金引換のため、女性は宅配業者に支払ったのですが、後に、男に返金を求めて電話すると、つながらなかったということです。

【事例2】

断ったにもかかわらず、魚介類を送ると言われた。

遠方の業者からは「25年前に旅行で当地に来られた際、魚介類を購入された名簿があったので電話しました。現在、コロナの影響で困っているので魚介類を買ってください」との電話があった。

何度も断ったのに、業者は「送ります」と言って電話を切った。

もし届いたらどうすれば良いか。(2020年11月:70歳代 女性)

他にも同様の相談事例がたくさんあります。

「消費者へのアドバイス」

・おかしいと感じたら「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。

電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、

連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

・業者からの電話で契約をした時は、クーリングオフができます。

業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。

もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。

・一方的に送り付けてきた商品については、令和3年7月6日の特定商取引法改正により、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。

事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

・不審に思った場合や、トラブルに遭った場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

今後も、魚介類に限らず、新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。

少しでもおかしいと感じたら、早めに相談してください。

「相談窓口」

・消費者ホットライン:「188(いやや)番」へ電話してください。

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です。

被害者の多くは高齢者の方々です。

悪質業者は次々と新しい手口を考えて皆さんの財産を狙っています。

くれぐれもご注意ください。

先日、10月の衆院選で落選した自民党の石原伸晃元幹事長が12月3日付で就任した内閣官房参与を辞任しました。

僅か1週間ほどでの辞任は、自身が代表を務める政党支部が2020年、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を対象とする雇用調整助成金を計60万円受給していたことに対して世間からの批判を受けたためです。

石原氏の事務所は「適切に申請し、審査いただいたものと承知しております」などとコメントしていますが、この助成金制度はコロナの影響で減収した事業者のためにできた制度で、事業者ではない政治団体の受給を前提にしているのではありません。

それなのに政治家が雇用調整助成金を受給していたなんて!

この政治家は一体どこまで世間の常識とかけ離れているのでしょうか?

そんなことが分からない政治家であるとすれば、先の選挙で落選するのは当然でしょう。

「雇用調整助成金制度」

雇用調整助成金制度は次のように規定されています。

石原元幹事長には、よ~くご理解していただきたいものです。

厚生労働省 ”雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)”HPによれば、

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

「主な受給要件」(令和3年7月14日現在)

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

- (1)雇用保険の適用事業主であること。

- (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

- (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

- (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

- (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

①「支給対象となる事業主」

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

②「助成対象となる労働者」

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

以上が受給条件ですが、石原氏の政党支部事務所は上記の受給要件などのすべてを満たしているのでしょうか?

不正受給ではないのですか?

国会議員は国家国民に尽くすために、国民から選ばれた代表者なのです。

自分のために、このようなせこい事をするためではありません。

このようなことをすれば、名門石原家の名声に傷がつきますよ。