気象庁のデーターによれば、大阪府南部の熊取町の8月の月間雨量は10.50mmで、平年の11.5%だそうです。

一昨日、今月5回目となる小雨がパラパラと降りましたが、その量は僅か0.5mmでした。

家庭菜園をしていると畑の水遣りが欠かせません。畑が湿るくらいの雨が欲しいところですが、一向にその気配がありません。

今年は、雨の『ありがたさ』をより一層感じた8月でした。

さて今日は『ありがとう』の語源について調べました。

感謝の言葉として使われる『ありがとう』が何故、「有り難い」ことなのか?

「ありがとう」の語源は形容詞「有り難し(ありがたし)」の連用形「有り難く(ありがたく)」がウ音便化して、「ありがとう」となったものだそうで、「有り難し(ありがたし)」は「有ること」が「難い(がたい)」と云う意味で、本来は「滅多にない」や「珍しくて貴重だ」という意味を表しています。

それが中世になり、仏の慈悲など貴重で得難いものを自分は得ていると言うところから、宗教的な感謝の気持ちを言うようになり、中世以降、感謝の意味として一般にも広がったと言うことのようです。

なお、ポルトガル語の「オブリガード(obrigado)」から、「ありがとう」と云うようになったと言う俗説があるそうですが、「ありがとう」は、ポルトガル人が訪れる以前から使われていたことから「オブリガード」と「ありがとう」の音が近いと言うだけのことで、謂れには全く関係はないようです。

日本が史上最多のメダルを獲得したロンドンオリンピックから半月余り経過しました。

ロンドンでは今日(日本時間)は、もう一つのオリンピックと言われる身障者のスポーツの祭典、第14回パラリンピックロンドン大会が開幕しました。

開会に先立ち、28日夜(日本時間29日)にはパラリンピックの発祥の地、イギリス南部の村ストーク・マンデビルで聖火リレーがスタートしています。

大会は8月29日(日本時間30日)から9月9日(同10日)までの12日間で、20の競技に熱戦が繰り広げられます。

そこで今日はパラリンピックの由来について調べました。

パラリンピックとは、「paraplegia(下半身不随)」と「olympic(オリンピック)」からの造語ですが、IOCがparalympics(パラリンピックス)と名乗ることに同意した1985年以降、半身不随以外の身体障害者も大会に参加することから、parallel(平行)」と「olympic(オリンピック)」で、「もう一つのオリンピック」と解釈されるようになりました。

パラリンピックの起源は、イギリスの王立ストーク・マンデビル病院の医師ルードウィッヒ・グッドマン博士が脊髄損傷患者の治療や訓練の一環としてスポーツを取り入れたことを機に、1948年ロンドンオリンピックの開会の日に院内でスポーツ大会が開催されたのが始まりだそうです。

1952年には国際大会にまで発展し、病院の名前から「国際ストーク・マンデビル大会」と呼ばれました。

1960年のローマ大会以降、オリンピックの開催される年だけはオリンピック開催国で行われるようになり、ローマ大会がパラリンピックの第1回と位置付けられていますが、大会の公式名称として「パラリンピックス」が使用されたのは1988年のソウル大会からのようです。

IPC=国際パラリンピック委員会によりますと、開会式前日の28日現在でロンドン大会に参加を予定している国と地域は166か国で、参加人数は4280人になるということです。

前回の北京大会は当時の史上最多の146の国と地域から選手が参加しましたが、ロンドン大会はこれを大きく上回って史上最多を更新する見通しになりました。

日本選手団は、選手134人、役員121人の255人です。

オリンピックと同様、選手の皆さんの活躍に期待しましょう。

先日、お化け屋敷の由来について書きました。

若い頃、お化け屋敷に何回か行ったことがありますが、お化けがいきなり目の前に現れて「ぞっと」したことを覚えています。

読者のみなさんもこのような経験をお持ちではないでしょうか?

この「ぞっとする」の意味は、恐怖・畏怖・寒気等で瞬間的に心身が縮むような冷気を感じるさまをいいますが、では「ぞっとしない」と否定の言い方の時の意味をご存知でしょうか?

例えば、「お化け屋敷にぞっとしない」と言った時、私は、「怖くないお化け屋敷」なのかなと思っていましたが、これは間違いだそうです。

「ぞっとしない」を広辞苑で調べると、【それほど感心したり面白いと思ったりするほどでもない】と書かれています。

所謂、【恐ろしい】の否定形ではないのだそうです。

「ぞっとする」には、寒さや恐怖だけでなく、非常に強い感銘を受けたために体を震わせるという意味もあります。

しかし、現在は「恐怖によって」という印象が非常に強くなってしまっているために混乱しがちですが、「ぞっとしない」の『ぞっと』とは恐怖ではなく、強い感動を受けている様子を表しているのだそうです。

従って、「ぞっとしない」とは「たいして感動しない=つまらない」、「感心しない」のように、「感動しない」という意味が変化してこのような意味として使われるようになったのだと考えられているそうです。

最近、若者を中心に、私のように間違って解釈している人が増えているようであり、文化庁の平成18年度の調査では、

・正しい意味の「面白くない」を選んだ人は31.3%、

・間違った意味の「恐ろしくない」を選んだ人は54.1%だそうです。

特に10代では80%以上の人が間違っていると言うことです。

今回」この言葉を調べてみて、その意味を初めて知った次第ですが、「つまらない」や、「感動しない」を言うのに「ぞっとしない」と表現する人が、果たしてどのくらいいるのでしょうね?

「株を守りてウサギを待つ」と云う諺があります。

この意味はいつまでも昔からのやり方や、一度成功した経験を守っていて融通のきかないことを笑って言う諺で、これは、中国戦国時代の法家である韓非の著書【韓非子(かんびし)】に出てくる言葉です。

「兎走りて株に触れ、頸を折りて死す。因(よ)りて其の耒(すき)を釈(す)てて株を守り、兎を復(また)得んことを冀(ねが)う。」

昔、中国宋の国の百姓が畑を耕していると、ウサギが飛び出してきて、田んぼの中の切り株に突き当って死にました。

それに味をしめた百姓は、それから農業を止めて、毎日切り株の番をして暮らしたと言います。

しかし、ウサギがやってくることは二度となく、男は国中の笑い物になったという故事から、古い習慣をいつまでも守っていて、進歩が無い事をこう言うようになりました。

翻って、日本の政治、経済、外交はどうだろうか?

バブル崩壊後の“失われた10年”が20年になり、更に四半世紀になろうとしていますが未だにデフレからの脱却ができていないこと。

外交面では韓国、中国に気を遣いすぎて逆に足元を見られ、領土問題が深刻化し、領海侵犯が多発していること。

政治面では相変わらず政局を優先し、国民のための政治ではなく、自分たちや公務員のための政治に明け暮れていることなど、反省点があるのではないでしょうか?

ある国の首脳が“日本のようにはならない”と言ったように、外国から笑い物になっていることに気づき、一時(いっとき)も早く誇りのある国に立ち直って欲しいものです。

2005年(平成17年)8月から翌年1月までの約半年間、毎週土曜日のNHKBS2で、映画「男はつらいよ」の全48作が一挙に放送されました。

例によって、私はDVDレコーダーに録画し、少しずつ鑑賞しているところですが、その第1作は43年前の1969年(昭和44年)8月27日に公開されたようです。

今日はその公開記念日と言うことで「男はつらいよ」について調べました。

「男はつらいよ」が最初に登場したのは1968年(昭和43年)~1969年(昭和44年)のテレビドラマだそうです。

このテレビ版はヒットしましたが、最終回で寅次郎がハブを取りに行こうとして、逆にハブに噛まれ、毒が回り死んだと言う結末に視聴者から多数の抗議が殺到したそうです。

あまりの反響の大きさのため1969年(昭和44年)8月27日に映画で復活し、以来48作にも及ぶ世界最長の長編シリーズとなりました。

映画シリーズは、松竹によって1995年(平成7年)までに全48作が、1997年(平成9年)には特別編が1本が製作されています。

・松竹映画「男はつらいよ」第1作のタイトルです。(ユーチューブより)

この映画は全作品がヒットして松竹のドル箱シリーズとなり、30作を超えた時点で世界最長の映画シリーズとしてギネスブック国際版にも認定されたそうです。

ところが、渥美清氏の死去により、1995年(平成7年)に公開された第48作『寅次郎紅の花』をもって幕を閉じましたが、その後、ファンからのラブコールが多かったとの事で、『寅次郎ハイビスカスの花』を再編集し、新撮影分を加えた『寅次郎ハイビスカスの花 特別篇』が1997年(平成9年)に公開されました。

またこの映画は第49作および最終作の第50作までが撮影される予定だったようですが、渥美清氏の死により未撮影になっています。

私は劇場では観ていませんが、テレビでの放送は48作の殆どをDVDに撮り溜めているので、猛暑や雨で畑に行けない時に少しずつ観ています。

渥美清さんのフーテンの寅さん、何とも言えない味があり、私の大好きな映画の一つです。

現役をリタイアしてからはNHKの朝の連続ドラマを毎日楽しみにして観ています。

現在は「梅ちゃん先生」ですが、2003年(平成15年)下半期(2003年9月29日~2004年3月27日)は「てるてる家族」でした。

この時は、歌手のいしだあゆみさんの家族がモデルとなったものですが、このドラマの中に日清食品の安藤百福氏がモデルとなってインスタントラーメンを開発するシーンがありました。

昨日の25日はその安藤百福氏がチキンラーメンを開発し、発売してから54回目の誕生日の日でした。

安藤百福氏が世界初のインスタントラーメンとして「チキンラーメン」を発売したのは、54年前の1958年(昭和33年)8月25日です。

今では世界の多くの国々でインスタントラーメンとして当たり前に食べられていますが、発売された当時(1958年)は「魔法のラーメン」と呼ばれる画期的な発明だったそうです。

安藤氏は1957年(昭和32年)、理事長を務めていた信用組合が倒産したために無一文となっていたことから、かねてより胸に温めていたアイデアを実行に移すことにしました。

それは「いつでも、どこでも、手軽に食べられて家庭に常備できるラーメンをつくろう」と云うものです。

そう決意すると自宅の裏庭に研究用の小屋を建て、一人、手探りの状態で、「家庭でお湯があればすぐに食べられるラーメン」の開発に取り組み始めました。

安藤氏はインスタントラーメンの開発にあたって、次の5つの目標を立てたそうです。

・おいしくて飽きがこない味

・家庭に常備できる保存性

・調理に手間がかからない簡便性

・安価

・安全かつ衛生的

そして、これらの目標を実現するため、早朝から深夜まで、睡眠時間を削り研究に没頭する日々が、休むことなく丸一年も続きました。

そして完成したのがチキンラーメンでした。

・チキンラーメン、パッケージの移り変わりです(日清食品HPより)

「チキンラーメン名前の由来」

家族総出で製品づくりをしているとき、合い言葉のように飛び交っていたのが「チキン」という言葉だったそうです。

大事な役割を果たすスープがチキンで作られていたために、「チキンのスープを運んできて!」など、安藤氏は絶えず「チキン」「チキン」と叫んでいたそうです。

この事から製品名を決める際も自然の成り行きで、シンプルで覚えやすい「チキンラーメン」となったと云われています。

私は独身の頃チキンラーメンをよく食べました。

安藤氏が開発時の目標としていた5つの項目、確かにその通りの製品に仕上がっているように思います。

春先に植えたゴマが収穫時期となりました。

そこで今日は胡麻の収穫についてご紹介します。

我が家の胡麻栽培は、長さ7mくらいの畝に2畝栽培しています。

胡麻は、茎の一番下についている莢が開いてきた時が刈り取りの時期です。

・これは8月15日に撮影したものですが、この時点では、茎を摘芯をして莢の充実を図っているところです。

・大きく膨らんできた胡麻の莢です。

・8月20日、蛾の幼虫がついて葉を食べつくすので、その前に葉を落としました。

・8月20日、刈り取りの目安となる茎の一番下の莢が開きかけたところです。

刈り取った茎は風通しのよい所で乾燥させます。

上部の青い莢も2週間ほど乾燥させると追熟して開いてきます。

・8月22日、我が家ではベランダにシートを敷いて乾燥させています。

・胡麻の莢には4つの部屋があり、各々の部屋にはこのように粒が詰まっています。

・莢の一つの部屋には20粒くらいのゴマの実が入っており、乾燥させることで莢が開き、逆さまにすると粒は自然に出てきます。

「選別作業」

全ての莢から胡麻の実が出た後の作業が大変です。

我が家では一粒ずつゴミなどを選り分け、それが終わると水に浸して沈んだ粒だけを再度乾燥させていますが、ネットを調べると、フルイにかけてゴミなどを取り除くようです。

フルイは大小二つの目のものを用意します。

・大:2.5ミリ 大でふるうと、ゴマだけおちて莢や枝が残ります。

・小:1.5ミリ 小でふるうと、土や砂がおちて、ゴマが残ります。

今年3月に行ったイタリア旅行で、世界遺産「ポンペイ遺跡」を観光してきました。

今から2000年前、ヴェスヴィオ火山の麓にあったポンペイの市街は、西暦79年8月24日の火山の大噴火で、一昼夜に亘って火山灰が降り続き、約8メートルの火山灰により埋没しました。

今日はそのポンペイの町が最後となった日です。

・ヴェスヴィオ火山の大噴火です。(ウィキペディアより)

手前の遺跡はジュピター神殿跡で、神殿跡の奥に見える山が1933年前に大噴火したヴェスヴィオ火山です。

噴火前は3000mを超える富士山のような綺麗な山だったそうですが、噴火により山の3分の2が吹っ飛び、現在は1281mと1132mの二つの山になっています。

「大噴火で亡くなった人のレリーフ」

ヴェスヴィオ火山の大噴火に伴い、発生した二酸化硫黄や硫化水素などの有毒ガスによって、ポインペイでは多くの人が亡くなり、膨大な量の火山灰が降り、人々の上に積りました。

長い年月が経つと、人間や動物の肉体は腐食し、微生物による分解でなくなります。その結果、火山灰の中が空洞化します。

考古学者等はそこに石膏を流し込み、石膏が固化した後、火山灰を取り除くことで人や動物のレリーフができあがります。

この方法によって、往年の人々の顔の表情や容姿、衣服から装飾品までがレリーフで再現されているのですが、その数は1200体に上ると云われています。

2000年前にすでに車道と歩道が設けられていたそうです。

これが一夜にして地中に埋まった古代都市ポンペイの市街です。

慶応4年(1868年)1月、幕府軍の軍艦2隻が兵庫沖に碇泊していた薩摩藩の軍艦を砲撃したことから始まった戊辰戦争は、薩長連合による新政府軍と旧幕府軍が鳥羽伏見の戦いから本格的な戦闘状態になりました。

その後、戦火は全国に広がり、江戸城の無血開城を経て、戦闘は宇都宮から東北へ、そして北海道の函館戦争で榎本武揚らが新政府軍に降伏して、1869年(明治2年)5月18日に戊辰戦争が終わりました。

この前年の8月22日~9月22日まで、会津藩が降伏するまでの1ヶ月間、東北戦争が行われ、白虎隊の悲劇が生まれました。

即ち、144年前の1868年(明治元年)8月23日、会津戦争で会津藩の白虎隊が城下の飯盛山で自刃したものです。

・鶴ケ城から見た飯盛山です。 手前の色の濃い小山が飯盛山です。(平成8年10月に撮影)

会津藩では軍を年齢により白虎(17歳以下)・朱雀(18歳~35歳)・青龍(36~49歳)・玄武(50歳以上)の4つの班に分けており、最年少の白虎隊は15歳から17歳までの少年で編成されていました。

会津藩等の奥羽越列藩同盟が官軍と戦闘状態に入ると白虎隊も実戦に参加し、越後戦争や会津戦争で死闘を繰り広げていました。

そして1868年(明治元年)のこの日、飯盛山にいた白虎隊の士中二番隊員が、城下の町に火の手が上がったのを会津城が落城したものと思い、20人の隊員全員が自刃したものです。

・飯盛山からの見た鶴ケ城の眺めです。(中央ポールの向こうにお城が見えます)(平成8年10月撮影)

白虎隊の少年たちはここからお城が炎上しているのを見て「もはやこれまで」と思い自刃しました。

しかし、その時点では、まだお城は炎上しておらず、武家屋敷の炎上をお城と勘違いしての自刃だったそうです。

・「白虎隊」自刃の地です。(平成8年10月撮影)

白虎隊(15歳~17歳)の少年たち20名はここで自刃しました。

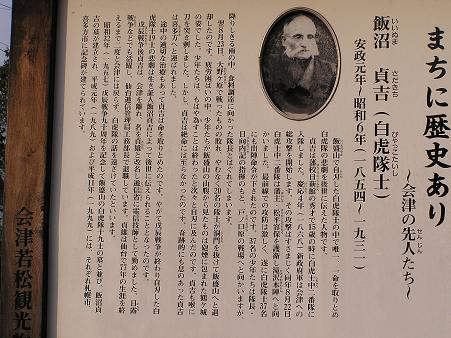

・白虎隊士 「飯沼貞吉」氏です。(平成8年10月撮影)

20名の白虎隊士の一人でしたが、唯一、一命を取りとめた人です。 この飯沼貞吉氏によって白虎隊の悲劇が後世に伝えられました。

・自刃した白虎隊十九士の墓です。 ここを訪れる人たちによって、今でも線香の煙が絶えません。(平成8年10月撮影)

会津藩 九代藩主 松平容保(まつだいらかたもり)公は戊辰戦争で自刃した白虎隊士の殉難忠節に対し次の弔歌を詠まれました。

「幾人の 涙は石に そそぐとも その名は世々に 朽じとぞ思う」 (源 容保)

ロンドンオリンピックが閉幕して1週間余り経ちました。

日本の選手団は金メダルこそ7個と少なかったものの、銀メダル14個、銅メダル17個の史上最多となる38個のメダルを獲得しました。

これらのメダリストたちによる凱旋パレードが一昨日の20日午前11時から東京・銀座中央通りで行われ、沿道には約50万人もの観客がつめかけて祝福していました。

オリンピック期間中のあの興奮状態は“いまだ冷めやらず”といったところでしょうか。

さて、日本は2020年の夏季オリンピック開催都市に立候補しており、1次選考を通過したスペインのマドリード、トルコのイスタンブールと最終選考に向けてしのぎを削っているところですが、IOCが行った世論調査によれば東京開催に対する政府支援や国内世論の支持は47%と他の2都市(イスタンブール73%、マドリード90%)と比べて圧倒的に低い結果が出ています。

IOC委員の選考判断では世論の支持も大きなウェイトを占めると言われており、今回のオリンピック期間中の応援や凱旋パレードで見せた市民の熱狂的な祝福の「ほとぼり」を冷ますことなく、誘致活動に国民上げて支援・支持を示し、あの興奮を東京で再現したいものです。

・20日の凱旋パレードです。

さて、今日はこの「ほとぼり」の語源について調べました。

「ほとぼり」は「熱」と書いて「ほとぼり」と読み、熱気、余熱、或いは感情・興奮等の名残をいいます。

もともと「火(ほ)通る(とほり)」と言い、その後「火(ほ)点り(とぼり)」で【余熱】のことをさしていました。

江戸時代までは「ほ とほり(火通)」と濁らずに読んでいたそうで、「ほとおりが冷(さ)める」で、熱気・余熱が冷めるという意味で使用していたようです。

そこから意味が広がり【熱した感情の名残】、そして【(事件などに関して)しばらく残っている世間の関心】になったようです。

このことから「ほとぼり」は「冷める」と言い、熱気・余熱が冷めることを「ほとぼりが冷める」と云う意味で使用するようになりました。