■バンコクへ戻るコースは幾通りもありますが、今回は「ナコーン・パノム」から国道22号線を西へ「サコン・ナコーン」を経由して、まず「ウドン・ターニー」へ出ることにします。約260kmの距離です。「ウドン・ターニー」からは国道2号線を南下して「ナコーン・ラーチャシーマー」、「サラブリー」、「アウター・リング道路」でバンコクに入ります。ウドン・ターニーからバンコクまでは約590kmです。

帰路の沿線を紹介します。

***************

お寺の縁起は書かれていないのでわかりませんが、水曜日生まれの人が参拝する仏塔で、商売に大変なご利益があるそうです。

ナコーン・パノムは生まれた曜日毎にお参りする仏塔が分かれているようです。「プラタート・パノム」はさる年生まれの仏塔ですが、曜日別では日曜日生まれの人、「プラタート・ター・ウテーン」は金曜日、タイの三大美人を出生している町「レーヌ・ナコーン」の「プラタート・レーヌ」は月曜日というように七曜日の仏塔が定められています。

そういえば、灯明舟流しの会場に七基の仏塔のミニチュアが安置されていましたが、あれはお祭りに来た人が各地に点在する仏塔まで足を運ばなくてもよいように、との配慮からだったのでしょう。

***************

■「ウドン・ターニー」の手前50kmに1992年、ユネスコ世界文化遺産に登録された前史時代墓墳遺構のバーン・チアン遺跡があります。

発掘当時は7000年前の世界最古の青銅器文明と話題になったそうですが、その後の調査で紀元前3600年から紀元前1000年の新石器時代、紀元前1000年から紀元前300年の青銅器時代、紀元前300年から西暦200年までの鉄器時代へと連なる文明跡と確認されています。

1967年に発掘を行ったペンシルベニア大学が幾層にも重なる遺跡を大雑把に掘り返し、7000年前から5000年前の遺跡と誤った年代を発表したようです。

バーン・チアンはソンクラーム川上流の「ナ・カーム川」と「バン川」の間にある東西1.5km、幅500m程の村です。2本の川は村の下流で合流します。

バーン・チアンを中心にウドン・ターニー、サコン・ナコーンのメコン川支流の河川沿いの土地で彩文土器や先史時代の遺構が124カ所確認されています。

バーン・チアンから少し離れた土地の知人の話でも、昔は農地から出土した土器片を建築材の補助資材として煉瓦の隙間に埋めていたようです。

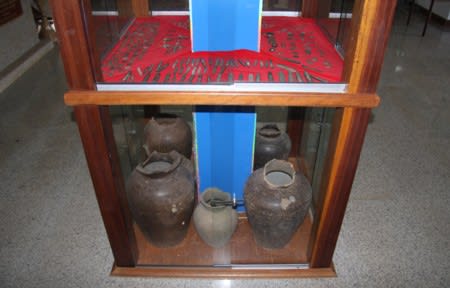

バーン・チアンも同様で地元の人は出土した土器を種入れなどに使っていたようですが、現在は発掘状態のままで保存展示されている「ワット・ポー・シ・ナイ」近くの医師が、1957年に自宅を建設中に発掘された3個の壊れていない彩文土器を地元の小学校の校長に贈ったのが契機で、校長はその後発掘される土器を小学校に収集して展示したのが始まりのようです。

彼は土器片をペンシルベニア大学に送り調査を依頼、1967年の発掘となったようです。

ペンシルベニア大学は1974年、75年に芸術局と共にに再調査をおこなっています。

加工して装身具に使った貝殻やガラス玉はこの地方にはなく、紀元前3000年頃にはメコン川を使った交易ネットワークでもたらされたようです。特に、インドから輸入されたガラス玉がイサーン北部まで分布しています。

(ガラスはインドからという先入観で書きましたが、タイでもガラスの生産が行われていた可能性があります。)

原料となる銅はバーン・チアン北西約100kmのメコン川沿いのノーン・カーイ県、サムコーンにあるプーロン遺跡で紀元前1000年頃に採掘が始まっています。「プーロン」では銅鉱石を石製ハンマーで採掘した坑道跡や鉱石の粉砕、製錬、そして斧の鋳型も発見されており、製品の鋳造まで行われていたようです。こうして生産された青銅のインゴットや製品はメコン川やメコン川支流を利用して運搬されたようです。

また、発掘された青銅装身具や鉄製装身具には麻、綿で織られて染色された布片が付着しています。

人骨からはどのような人種が居住していたのかは特定できないようです。

***************

中国人でないことを説明して、放送を中止してもらいました。

余談ながら2003年にこの一帯を襲った大洪水は、この遺跡にも大被害をもたらしています。発掘時の状態とはかなり異なったものになっているのではないでしょうか。サンカロークの古窯址も大量のグラスウールで新しく作り直していましたが、掘り下げた土の表面は自然のようには見えません。

国立博物館は洪水被害によって大改造され、展示品も増加し、明るく見やすくなっていました。

***************