■ウドン・ターニーで一泊しました。

ベトナムを植民地にするフランスは領土拡大をめざし、タイ領のラオス地域を、ラオスの宗主国はベトナムである、という口実をつけて割譲を要求しました。要求を拒否するタイ政府に対してフランス軍はメコン川流域へ進軍、1893年7月13日、フランス海軍は軍艦2隻をチャオプラヤ川を遡上させ、タイ軍と戦闘になります。「パークナム事件」(シャムの危機)です。フランス軍の近代化された軍備にタイ軍は歯が立たず、バンコク港を封鎖したフランスは、メコン川のすべての中洲、及び東岸のラオス地域の割譲、メコン川西岸から25km地域の非武装化、アンコール・ワットがあるシェリムアップ、パッタンバンの割譲等を迫ります。タイは無条件で要求をのみ、賠償金300万フランとタイ東部のチャンタブリー、トラートの占領を認めます。

メコン川から25km後退したタイは、この地に国境警備を置きウドン・ターニーと名付けました。

その後、ベトナム戦争中にはアメリカ軍が基地を置き町は賑わいました。

町ができて僅か130年という都市で、現在は農村で金髪、碧眼の青年が農地を耕していたり、色黒縮れ毛の女性が店番をして流暢なタイ語を話すのに驚かされる以外、見るべきものが何もない都市です。

バンコクとは逆方向になりますが、北西約65kmに「プー・プラ・バート歴史公園」があるので行ってみます。

朝のウドン・ターニーの市街です。

朝のウドン・ターニーの市街です。

宿泊した「チャルーン・ホテル」の前景です。

宿泊した「チャルーン・ホテル」の前景です。

ホテルの前で待機していたウドン・ターニーのタクシーです。

ホテルの前で待機していたウドン・ターニーのタクシーです。

■国道22号線を12km北上、国道2021号線を西北西へひたすら走ると、「バーン・プーィ」の町に行きつきます。町中の狭い道路を抜け、道路標識のない道を不安だらけで11km進むとやがて「プー・プラ・バート歴史公園」の看板があります。分かりづらい看板で見落とすと大変なことになりそうです。

国道2012号線の途中で出会った牛の競り市です。大切に育てた牛を売りに出します。

国道2012号線の途中で出会った牛の競り市です。大切に育てた牛を売りに出します。

角がかわいい、まだ若い牛達です。

角がかわいい、まだ若い牛達です。

仔牛もいます。

仔牛もいます。

水牛です。

水牛です。

■「プー・プラ・バート歴史公園」に通じる道路を途中で左折すると「プー・パン」山麓に「プラ・プッタバート・ブア・ボック」という寺院があります。

仏塔は1920年から34年にかけて建立されました。村人がこの地で深さ60cm、長さ1.93m、幅90cmの仏足跡を発見し「ボー・ボック」(涸れない水溜り)と呼ばれ、仏堂(モンドップ)を建立しましたが、1922年に仏塔(プラ・タート・チェディ)に改築されて、新たに仏足石の複製が安置されました。

仏塔の外観です。

仏塔の外観です。

仏塔の中には仏足石が祀られています。

仏塔の中には仏足石が祀られています。

巨石の岩陰で僧が勉強をしています。

巨石の岩陰で僧が勉強をしています。

寺院の敷地内にある奇岩です。下の岩は削られて平らになっています。古代人の住居か儀礼用の祭壇だったのでしょう。

寺院の敷地内にある奇岩です。下の岩は削られて平らになっています。古代人の住居か儀礼用の祭壇だったのでしょう。

■「プー・プラ・バート歴史公園」は「パック・ナーム」又は「パック・ノック」と呼ばれるメコン川に注ぐ四本の川の源流がある森林地帯にあって120mから160mの「プー・パン」山の森にあります。村人が森の中で仏足跡を発見したことで「プー・プラ・バート」と呼ばれるようになりました。

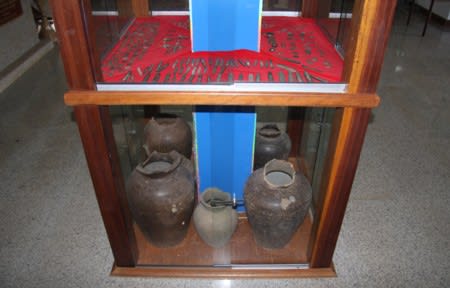

公園入口の案内所には小さな展示室があり、寄贈された陶器や発掘され仏像等が展示されています。

寄贈されたラーンサン王国時代の陶器です。

寄贈されたラーンサン王国時代の陶器です。

6世紀から11世紀に栄えたドヴァラヴァディー時代の結界石です。

6世紀から11世紀に栄えたドヴァラヴァディー時代の結界石です。

11世紀から14世紀にこの地まで支配を伸ばしたクメールの遺品でしょうか。

11世紀から14世紀にこの地まで支配を伸ばしたクメールの遺品でしょうか。

砂岩で作られた仏頭です。この地域固有のお顔でしょうか、他に類を見ないお顔です。

砂岩で作られた仏頭です。この地域固有のお顔でしょうか、他に類を見ないお顔です。

「プー・プラ・バート歴史公園」の「プー・パン」山へ入っていきます。2.5km程のなだらかな山道を歩きます。公園案内所を出て、左の緩やかな道を進みます。

「プー・プラ・バート歴史公園」の「プー・パン」山へ入っていきます。2.5km程のなだらかな山道を歩きます。公園案内所を出て、左の緩やかな道を進みます。

道脇にたくさん咲いていた花です。【Jute Corchorus】(ポーパーン)

先ず遭遇する奇岩です。

先ず遭遇する奇岩です。

100万年前のこの一帯は氷河で覆われていました。岩盤が氷河に浸食され、風化で奇岩が出来上がりました。3000年から2500年前には古代人が住みつき岩壁に壁画を残し、6世紀から11世紀には奇岩を加工して仏像を彫ったり、仏塔に見立て結界石を立て聖域としました。

その後この地域に住んだ村人は、それぞれの奇岩に、この地で伝承されている民話「ウサ姫とバロット王子」にちなんだ名前を付けました。

「コーク・マー・ノイ」(小さな厩舎)と呼ばれる岩です。

周りには結界石が立てられ、屋根になった岩の下は削られ平らになっています。

周りには結界石が立てられ、屋根になった岩の下は削られ平らになっています。

次の岩で「コーク・マー・タオ・バロット」(バロット王子の厩舎)と命名されています。

次の岩で「コーク・マー・タオ・バロット」(バロット王子の厩舎)と命名されています。

「タム・ポージェー」(ポージェーの岩穴)

「タム・ポージェー」(ポージェーの岩穴)

「タム・ポージェー」の結界石です。表面には彫刻が施されていたようですが、風化が激しくて全くわかりません。

「タム・ポージェー」の結界石です。表面には彫刻が施されていたようですが、風化が激しくて全くわかりません。

「タム・リシ」(リシの岩穴)

「タム・リシ」(リシの岩穴)

岩壁に壁画が描かれた「タム・ウア、タム・コン」(牡牛の岩穴、人の岩穴)と名付けられた岩です。

岩壁に壁画が描かれた「タム・ウア、タム・コン」(牡牛の岩穴、人の岩穴)と名付けられた岩です。

水牛の絵です。

水牛の絵です。

古代人です。

古代人です。

古代人の上にも古代人です。

古代人の上にも古代人です。

壁画のある岩を別の角度から見ました。下の岩は削り過ぎで、屋根岩を支えきれずに崩れ落ちたようです。

壁画のある岩を別の角度から見ました。下の岩は削り過ぎで、屋根岩を支えきれずに崩れ落ちたようです。

路肩に咲いていた花です。【Drymogtossum Piloseloides Pilicinae】(ウェルマユラー)

路肩に咲いていた花です。【Drymogtossum Piloseloides Pilicinae】(ウェルマユラー)

岩の間を進みます。

岩の間を進みます。

竹に寄生したキノコです。【Polyporus Basidiorus Basidiomycetes】(ヘット・トーマイ)

竹に寄生したキノコです。【Polyporus Basidiorus Basidiomycetes】(ヘット・トーマイ)

岩壁に出ました。

岩壁に出ました。

「パー・サ・ディ」と呼ばれる所です。

ベトナムを植民地にするフランスは領土拡大をめざし、タイ領のラオス地域を、ラオスの宗主国はベトナムである、という口実をつけて割譲を要求しました。要求を拒否するタイ政府に対してフランス軍はメコン川流域へ進軍、1893年7月13日、フランス海軍は軍艦2隻をチャオプラヤ川を遡上させ、タイ軍と戦闘になります。「パークナム事件」(シャムの危機)です。フランス軍の近代化された軍備にタイ軍は歯が立たず、バンコク港を封鎖したフランスは、メコン川のすべての中洲、及び東岸のラオス地域の割譲、メコン川西岸から25km地域の非武装化、アンコール・ワットがあるシェリムアップ、パッタンバンの割譲等を迫ります。タイは無条件で要求をのみ、賠償金300万フランとタイ東部のチャンタブリー、トラートの占領を認めます。

メコン川から25km後退したタイは、この地に国境警備を置きウドン・ターニーと名付けました。

その後、ベトナム戦争中にはアメリカ軍が基地を置き町は賑わいました。

町ができて僅か130年という都市で、現在は農村で金髪、碧眼の青年が農地を耕していたり、色黒縮れ毛の女性が店番をして流暢なタイ語を話すのに驚かされる以外、見るべきものが何もない都市です。

バンコクとは逆方向になりますが、北西約65kmに「プー・プラ・バート歴史公園」があるので行ってみます。

■国道22号線を12km北上、国道2021号線を西北西へひたすら走ると、「バーン・プーィ」の町に行きつきます。町中の狭い道路を抜け、道路標識のない道を不安だらけで11km進むとやがて「プー・プラ・バート歴史公園」の看板があります。分かりづらい看板で見落とすと大変なことになりそうです。

*************

■「プー・プラ・バート歴史公園」に通じる道路を途中で左折すると「プー・パン」山麓に「プラ・プッタバート・ブア・ボック」という寺院があります。

仏塔は1920年から34年にかけて建立されました。村人がこの地で深さ60cm、長さ1.93m、幅90cmの仏足跡を発見し「ボー・ボック」(涸れない水溜り)と呼ばれ、仏堂(モンドップ)を建立しましたが、1922年に仏塔(プラ・タート・チェディ)に改築されて、新たに仏足石の複製が安置されました。

**************

■「プー・プラ・バート歴史公園」は「パック・ナーム」又は「パック・ノック」と呼ばれるメコン川に注ぐ四本の川の源流がある森林地帯にあって120mから160mの「プー・パン」山の森にあります。村人が森の中で仏足跡を発見したことで「プー・プラ・バート」と呼ばれるようになりました。

公園入口の案内所には小さな展示室があり、寄贈された陶器や発掘され仏像等が展示されています。

**************

道脇にたくさん咲いていた花です。【Jute Corchorus】(ポーパーン)

100万年前のこの一帯は氷河で覆われていました。岩盤が氷河に浸食され、風化で奇岩が出来上がりました。3000年から2500年前には古代人が住みつき岩壁に壁画を残し、6世紀から11世紀には奇岩を加工して仏像を彫ったり、仏塔に見立て結界石を立て聖域としました。

その後この地域に住んだ村人は、それぞれの奇岩に、この地で伝承されている民話「ウサ姫とバロット王子」にちなんだ名前を付けました。

「コーク・マー・ノイ」(小さな厩舎)と呼ばれる岩です。

「パー・サ・ディ」と呼ばれる所です。