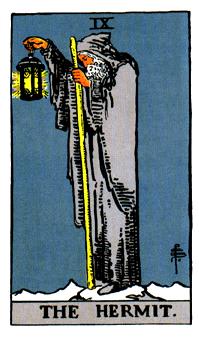

時々BSの時代劇チャンネルで過去のNHKの大河ドラマを見ている。

実は2011年の四国疎開時代、近くの貸しビデオ屋さんに過去の大河ドラマのビデオがずらっとおいてあったので、大概のものはその時見た。

その中で最もおもしろかったのは、足利尊氏を主人公にした「太平記」と徳川家康を主人公にした「徳川家康」だった。

この二つは僕の中では、過去のNHK大河ドラマ群中の双璧といっていい。

ところが不思議なことに歴史好きの僕にしてはこれらの番組をリアルタイムではほとんど見ていないのだ。

実はこれらの放送をしていたころの僕は、非常に苦しかった時期であり、そんなものを楽しむ気持ちの余裕がなかったのだろう。

それはいいとして、こんどBSの時代劇チャンネルで「徳川家康」の【本能寺】の回をみて少し思うところがあった。

光秀が謀反を起こすことをなんとなく嗅ぎ付けていた家康が、本能寺の直前にぽつりとつぶやく言葉がある。

「わしに忍べたことが光秀に忍べようか…」

というものだった。

光秀が信長に大いに不満を持っているということは、家康にも感じ取れていた。

だから謀反の匂いを嗅ぎつけた時、上記の言葉が漏れた、というのがドラマの設定。

この大河ドラマは山岡荘八の原作を土台にしているものなので、たぶん原作にこのセリフがあるのではないかと思う。

もしそうであればうまいことを言わせるな、と思う。

あまりにもリアルな感じがするので、これは本当に家康が漏らした言葉ではないかと思うほどだ。

要するに、原作者はここが光秀と家康の違いなのだ、ということを言いたいのだろう。

無理難題を押し付けられているのは光秀だけではない、織田家の家臣たちはもちろん、家康も同じである。

だが、光秀にはそれが耐えられなかった。

僕は子供のころは秀吉が一番好きで、その次が信長、家康はあまりにも平凡にみえて好きではなかった。

ところがここ数年、家康という人物の器の大きさが自分の中でぼんやりとだが徐々に感じられ始めている。

やはり、天下は収まるべき人物のところに収まったのだな、と今は思うようになった。

今まで生きてきて思うのは、生きるということは自分の心をいかに治めるか、ということではないかとおもう。

他人の心ではない、他人の心は自分では変えることはできない。人の心が変わるのは、自分の行動が取り返しのつかない結果をもたらしたときだけではないだろうか。

そうなった時に初めて、自分の心得違いに気付かされる…そうなった時に初めて、心の底からの悔悟の念が生まれ、変われるのではないか。

たとえ親であろうと上司であろうと、他人から指摘されても反発こそすれ心底から反省することはほとんどないと僕は思う。

それが我の強い普通の人間ではないだろうか。その我を砕けるのは唯一、自分のやったことがもうどうにも取り返しがつかない結果になった場合だけだろう。

そういう経験をするために、時間が過去から未来にのみ流れるこの世に、我々は何度も何度も悟るまで生まれさせられるのではないかと思う。

そういう中で、僕らが注力しなければならないのは、ただ一つ自分の心をどう治めるか、ではないだろうか。

幼いころに今川義元のところに人質に出され、さらには移送中にさらわれて織田家の人質にもなり、そこでの苦労は相当のものだったろう。

独立してからは信長に同盟者であるにもかかわらず、まるで家臣でもあるかのように扱われ、それでも黙々とその命に従った。

三方が原では信玄の3万の大軍にわずかな勢力で向かっていった。もちろんこの時、死を覚悟したうえでだろう。

彼が偉かったのは、信長に義を感じ、それにあかしをたてようとしたところだと思う。

今川の属将からやっと離れて独立大名になれたのも、信長がいたからこそだ。桶狭間の戦いのときは家康は今川の将として信長と戦っている。

本来なら攻め滅ぼされても仕方がないところを、信長は家康を同盟者としてくれた。

織田家に人質になっていたころは、もしかしたら、信長は家康を人質としてではなく、対等な年少の友達として遇してくれたかもしれない。

義元のところにいた時は人質として冷遇、蔑視されることもおおかった家康にとって、それは心底からありがたかっただろう。

家康はそういったことに恩義を感じていたのではないか、だからこその三方が原の捨て身の戦いだったのではないかと。

並の武将であれば、あそこで信玄側に寝返るか、寝返らないまでも傍観(形だけの出陣)を決め込んだのではないかと思う。

それを彼は真っ向から、信玄の大軍に挑んでいった。深謀遠慮の人、家康がそういうことをするには、何かあると思うのが自然であろう。家康という人のなにがしかがこの行動に顕現していると僕は感じる。

同じ観点から、わずか2万程度の兵力で8万の大軍を擁する秀吉に真っ向から挑んだ小牧長久手の戦を僕は見る。

あの戦いは普通に考えれば、いくら野戦の名手と言えども家康に勝ち目はない。にもかかわらず、信長、信忠(信長の長子)なき後、信長の正統な後継者である信雄の援助要請に応じて立ち上がった。これも並みの武将であれば、信雄の援助要請をことわるだろう。それに応じるということは、勝てるかどうかわからない、可能性としては負けることが濃厚な戦をするということになる。いったいどの武将がそんな危険な賭けをするだろう。無謀ともいえるリスクを冒してまで家康がたったということは、そこに何かあると考えるのが自然である。

彼を立たせたものは義憤であろう、信孝(信長の三男)を切腹に追い込み、今度は二男の信雄まで亡き者にして、織田家を簒奪しようとしている秀吉が我慢ならなかったのではないか。

もちろん、あそこで戦っておくことによって、信長亡き後の自分の権威に箔をつけて、秀吉に一目置かせようとしたというひともある。しかしそれは、歴史を後から見る後世の恣意的な解釈であろう。

ただそのためにだけあのようなことをしたとは思えない。そう思うにはあの戦いはあまりにも勝算が薄い。

戦を始めた段階では、あのような形(言い出しっぺの信雄そのひとが家康に黙って秀吉と和睦を結んでしまった)で和睦に終わるという保証はどこにもなかった。

どちらかが倒れるところまでいった可能性も十分にあった。

可能性としては数と勢いに劣る家康が敗れた可能性のほうが高い。

深謀遠慮の人家康が、それでも立ち上がったのはなぜか…

僕はそこに家康という人の、人となり、底の深さ、器量の大きさ、義の厚さ、そして、尋常ならざる胆力をおもう。

自分を戦国大名として独立させてくれた信長への「義」ゆえに立ち上がったとしか思えない。

僕はナイーブなのだろうか、いや違うと思う。

下剋上、裏切り、主殺しが日常茶飯であったあの時代、僕はどうしても家康の中になにかけがれなきものを見ざるを得ないのだ。

同盟といえば自分に都合のいい時だけは維持し、必要がなくなったら一方的に破棄されることが当たり前のように起こっていたこの時代に、信長の死まで一度も破られることなく続いたこの二人の稀有な同盟は、この家康の気質を抜きにしては絶対に語れない。

家康のばあい、最晩年の豊臣家を滅ぼした時の行動があまりにもクローズアップされすぎていて、それがかれのその最も大事な部分を隠してしまっている。

司馬遼太郎もそのことを洞察していて、家康を非常に気の毒な人とエッセイの中で表現している。

豊臣家を完全に滅ぼさなければ、徳川幕府の安泰はない、ということは、人間の本質・本性というものを知悉している者ならだれでもわかることである。

家康こそ日本史が生み出した真の英傑、ひとり国家だけでなく、難事中の難事である自らの心を見事に統治した人だといえる。