北半球地衡流・温かな軽い海水と・冷たく重い海水ブツカル銚子。

「黒潮」が、流れ続けるエネルギーがどこから生まれるのか、力学的な説明がなされている。

偏西風と貿易風と地球の自転からエクマン輸送が生じ、北太平洋の中央に向けて海水が吹き寄せられるためにこの海域の水位が高くなる。

偏西風と貿易風が年間を通して定常的に吹くために、高水位状態は維持し続けられ、これによって大気における高気圧と同様に北半球ではこの高い水位の周辺に時計回りの海水の流れが生まれる。

これが、亜熱帯循環であり、黒潮は北太平洋の中緯度海域を時計回りに流れている亜熱帯循環の一部。

「黒潮」が、三宅島の北を流れる場合 ・黒潮が三宅島と八丈島との間を流れる場合・黒潮が八丈島の南を流れる場合 ・黒潮の位置三宅島・八丈島 ・海面差が約1m・黒潮が特に強い流れであることも力学的な説明がなされると云う。

コリオリ係数は赤道ではゼロ、両極で最大となる。コリオリの力が高緯度海域で強く西向き成分が増える風として働くと、結果として海水を南向きに運ぶ力になる。この現象は「スペルドラップ輸送」と呼ばれ、北太平洋全体に効果が及ぼされるはずの「スペルドラップ輸送」による南向きの流れも、日本に近い海域では効果があまり発揮されずに、他の広い北太平洋海域の南向き海流の流れの全てを100km程の幅の北向きの海流でおぎなっている。

このため、日本とは反対側の南向きのカリフォルニア海流では数十cm/秒の流れも、黒潮では早い所で2m/秒の流れとなると云う。

「古帳庵」の句石碑」-江戸時代の商人と古紙回収業の俳人ー天保10年に鈴木金兵衛58歳時、田中玄藩方に一泊している時に詠んだ句。

「ほととぎす 銚子は国の とっぱずれ」

「円福寺」別称ー飯沼観音ー

真言宗智山派東円寺 山号ー飯沼山ー「円福寺」

銚子の町は、醤油と漁業と飯沼観音の門前町。

開基、伝空海 本尊十一面観世音菩薩ー本堂に安置されている。

坂東三十三観音巡礼27番札

朱色の仁王門

境内と五重塔

寺領は広大、観音堂(本堂)周辺から南に約200mと云う。

文化財ーによう(仏具の一種)・釈迦涅槃図・鐘楼等。

観音堂・本堂

「郷社・銚子神社」-円福寺・飯沼観音に隣接ー祭神ーくらおかみのかみ・級津彦神・級津姫神(創建不許)

市無形文化財指定「銚子はね太鼓」

大漁を願う漁民の皆さんが生んだ「はね太鼓」は、江戸時代から伝わる珍しい祭り太鼓である。

勇ましさと迫力と海の男の力と技で「飛び踊る」

太鼓を2人の打ち手が担ぎ上げ、首と腹で支え打って跳ね、跳ねては回り太鼓もろとも宙に舞う荒々しい太鼓踊りと云う。

神社境内 はね太鼓の碑

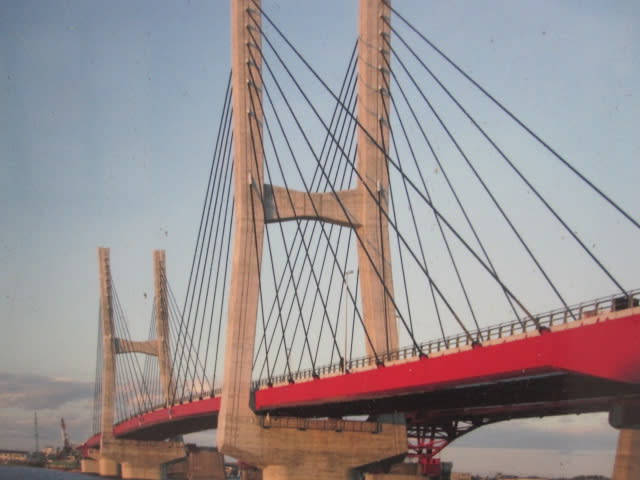

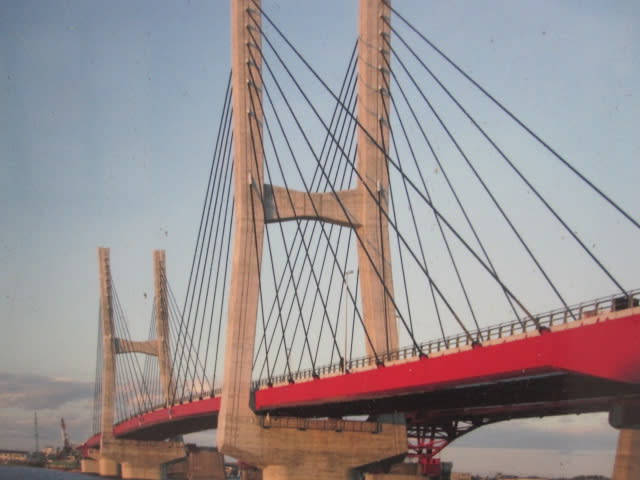

「銚子大橋」ー一級河川、利根川の河口にー千葉県銚子と茨城県神栖市を結ぶ、国道124号線の陸橋。

長さー1209m・巾ー11m(2車線と歩道) 形式斜張橋と箱桁橋

茨城県側は,経済的にも文化的にも銚子市に依存し,架橋は町民の念願であったと云う。

それまでは、町営渡船と昭和27年に就航した自動車渡船があったが,昭和30年代に利用客が増していた。

架橋に向けて昭和32年に道路公団による調査が行われ,35年着工,37年、念願の開通に。

料金所は、波崎側に設置され,自動車120円・軽自動車20円・自転車10円・徒歩5円であったと云う。

交通量の増大により昭和49年、無料化、当時は、国内最大級を誇った銚子大橋だが,車の大型化や塩害の影響による老朽化により,現在架け替えが行われ、2代目は平成17年、着工され,21年、橋梁中央部が開通し,老朽著しい旧橋中央部を迂回させている。

平成25年3月に架け替えが全て完了した。

・・・昔、大新河岸に、母子河童が住んでいて、利根川の水運の繁盛と船や河岸で働くい人達の水難から守ってくれたと伝わり平成9年、母子河童像が建立されたと云う。

「その民話」

雨降りの晩など、中央通りを「ピタ・ピタ・ピタ」誰かが歩くような音が聞こえると「大新河童が見回っている、ありがたや」と河岸の人達は噂をすると云う。

銚子港

イワシ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国1位・サバ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国1位・サメ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国3位

アジ類 - 2002年(平成14年)度陸揚量全国4位・サンマ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国4位・メヌケ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国5位

マグロ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国6位

まき網漁業・敷網漁業(サンマ)・はえなわ専用線。

新生駅から漁港内に引き込まれた専用線は、銚子漁港で水揚げされた魚介類を東京都民に提供するために、戦時中に建設されたものであった。

魚介類を貨車に積載し、両国駅まで貨物列車で輸送し、また戦後、関東地方一円の旧日本軍の兵器・弾薬の処理のために銚子沖が処分場に指定され、線路を使って銚子漁港へ運びこんで、漁船による投棄作業が。

後に専用線は、全てトラック輸送への転換が進み廃止となった。

「東濱口家と(ヒゲタ醤油)・濱口吉兵衛」1868ー1940紀州広村(和歌山県有田郡広川町)に生まれる。

8代目濱口吉右衛門(熊岳)の第四子で名は茂之助・東京帝国大学卒業。

兄の9代目濱口吉右衛門が、政界・経済界で活躍して多忙だった為、しばらくの間、兄を助けて家業に携わった。

1892年の明治25年、濱口儀兵衛(梧洞)と一緒に海外視察をしたが、その際に儀兵衛から醤油醸造について様々なことの教えを受けることが出来たと云う。明治34、武総銀行を設立して取締役となり、翌年から3年間は第一生命保険相互会社の監査役も務めた。

明治37、兄の濱口吉右衛門家から分家し、初代濱口吉兵衛を名乗り、明治39、田中玄蕃の出蔵が売りに出た時、儀兵衛の勧めで買い取ったと云う。

この時、儀兵衛が以前に廃業した醸造元から譲り受けていた“ジガミサ”という商標を譲渡され、明治40、豊国銀行設立に参加して監査役になる他、東京護謨工業や第一相互貯蓄銀行の監査役などを歴任した。

大正2年、銚子遊覧鉄道株式会社(銚子電気鉄道の前身)及び、銚子ガス株式会社の社長に就任。

大正3年、家業を、田中玄蕃や深井吉兵衛とともに銚子醤油合資会社(ヒゲタ醤油の前身)として発展させた。

4年後に株式会社化した時に初代社長となった。

大正9年、衆議院議員(二期8年)となった後は、銚子港の修築を関係各方面に訴え続け、国庫補助による県営工事が実現したと云う。

氷川稲荷大明神 境内に濱口吉兵衛像が

「銚子大漁節」

一つとせ 一番ずつに積み立てて ハア コリャ コリャ 川口押し込む大矢声 浜大漁ダネ ハア コリャ コリャ

二つとせ ふたばの沖から外川まで ハア コリャ コリャ 続いて寄せ來る 大鰯 浜大漁ダネ ハア コリャ コリャ

三つとせ みな一同にまねを上げ ハア コリャ コリャ 通わせ船の賑やかさ 浜大漁ネ ハア コリャ コリャ

2014年11月26日掲載しました、銚子大橋の向かい茨城県「鹿嶋神社」を再度掲載

「鹿嶋神社」常陸国一宮 旧官幣大社

祭神は、天照大神の命を受けた「経津主大神」。

大和朝廷の兵站基地であったことから武神として崇敬され、奈良時代には、九州防備に赴く東国の防人たちが、武運長久を祈願して出立したと云う。

鹿島立ちはここら生まれた。

「祭頭祭」は、3月9日として伝わり、812年住吉大社・香取神宮と共に、20年に一度の式年造替の制度が定められたと云う。

皇室や藤原氏・源頼朝等の武家崇敬を受けている。

重文ー本殿・石の間・幣殿・拝殿・奥の院本殿・楼門国宝ー直刀(頼朝が寄進)重文ー梅竹蒔絵鞍など。

楼門ー1634年、徳川頼房公奉納、我が国三大楼門の一つ、檜と朱色の門・扁額は、東郷平八郎元帥直筆と云う。

鹿島と鹿

神宮の鹿は神の使いとされ、神鹿と呼ばれている。奈良公園の鹿は、鹿島の発。サッカーの「鹿島アントラーズのアントラーズ」は、鹿の角

勝利の神と云う。

「要石」

地震除けなら要石と云い、地震を起こす大鯰の頭を押さえていると古くから言い伝えられる。

光圀公も鹿島を訪れ7日7晩部下に掘らせたが一向に底が見えずと記録にある。

社殿・1619年秀忠公奉納 重文 巨木の神木の根回り12mで樹齢1200年と推定

本殿ー鹿園ー奥宮ー要石ー御手洗をつなぐ参道は、老樹古木の緑が続く。

奥の宮は、1605年、徳川家康公が「関ヶ原」の戦勝で、鹿島神宮の本殿として奉納死と云う。二代将軍秀忠公は、社殿奉納の際、奥の宮は現在地に移動

奥宮からさらに細い道をたどって要石に、境内に参詣客は少なめ、拝殿先の奥参道ではまったく人影を見なかった。

薄暗い樹林の道では、砂利の足音が、要石に参拝。石の鳥居、石の柵の中の砂からそれらしきものが頭を少し出している。

芭蕉句碑 「枯枝に鴉のとまりけり穐の暮」 詠まれた句ではない.

芭蕉句碑 「此松の実生せし代や神の秋」

一茶句碑 「大なゑにびくともせぬや松の花」

「御手洗池」

滾々と湧き出す清水、清らかな水の御手洗池。

鹿島七不思議として、大人も子供も池に入っても水面が胸の高さを超えないと云われている。

昔は、ここが神宮の玄関で、神聖な場所と云う。

古代の霞ヶ浦は広大な内湾をなし、北は北浦、南は印旛沼、西は手賀沼からさらに今の利根川・鬼怒川流域に広がっていた。

東の入口に「鹿島神宮」。

浪高き鹿島が崎にたどり来て、東の果てを今日見つるかな 夫木抄

枕詞に「あられ降り鹿島」ともいひ、鹿島の神(武甕槌たけみかづち命)は、天孫降臨に先立って高天原より天降って来た武神とされる。

み空より跡垂れ初めしあとの宮、その代も知らず神さびにけり 夫木抄

めぐり逢ふ初め終りの行方かな、鹿島の宮に、かよふ心は 慈円

次回は、総武本線・成田方面の「笹川」駅へ。

「黒潮」が、流れ続けるエネルギーがどこから生まれるのか、力学的な説明がなされている。

偏西風と貿易風と地球の自転からエクマン輸送が生じ、北太平洋の中央に向けて海水が吹き寄せられるためにこの海域の水位が高くなる。

偏西風と貿易風が年間を通して定常的に吹くために、高水位状態は維持し続けられ、これによって大気における高気圧と同様に北半球ではこの高い水位の周辺に時計回りの海水の流れが生まれる。

これが、亜熱帯循環であり、黒潮は北太平洋の中緯度海域を時計回りに流れている亜熱帯循環の一部。

「黒潮」が、三宅島の北を流れる場合 ・黒潮が三宅島と八丈島との間を流れる場合・黒潮が八丈島の南を流れる場合 ・黒潮の位置三宅島・八丈島 ・海面差が約1m・黒潮が特に強い流れであることも力学的な説明がなされると云う。

コリオリ係数は赤道ではゼロ、両極で最大となる。コリオリの力が高緯度海域で強く西向き成分が増える風として働くと、結果として海水を南向きに運ぶ力になる。この現象は「スペルドラップ輸送」と呼ばれ、北太平洋全体に効果が及ぼされるはずの「スペルドラップ輸送」による南向きの流れも、日本に近い海域では効果があまり発揮されずに、他の広い北太平洋海域の南向き海流の流れの全てを100km程の幅の北向きの海流でおぎなっている。

このため、日本とは反対側の南向きのカリフォルニア海流では数十cm/秒の流れも、黒潮では早い所で2m/秒の流れとなると云う。

「古帳庵」の句石碑」-江戸時代の商人と古紙回収業の俳人ー天保10年に鈴木金兵衛58歳時、田中玄藩方に一泊している時に詠んだ句。

「ほととぎす 銚子は国の とっぱずれ」

「円福寺」別称ー飯沼観音ー

真言宗智山派東円寺 山号ー飯沼山ー「円福寺」

銚子の町は、醤油と漁業と飯沼観音の門前町。

開基、伝空海 本尊十一面観世音菩薩ー本堂に安置されている。

坂東三十三観音巡礼27番札

朱色の仁王門

境内と五重塔

寺領は広大、観音堂(本堂)周辺から南に約200mと云う。

文化財ーによう(仏具の一種)・釈迦涅槃図・鐘楼等。

観音堂・本堂

「郷社・銚子神社」-円福寺・飯沼観音に隣接ー祭神ーくらおかみのかみ・級津彦神・級津姫神(創建不許)

市無形文化財指定「銚子はね太鼓」

大漁を願う漁民の皆さんが生んだ「はね太鼓」は、江戸時代から伝わる珍しい祭り太鼓である。

勇ましさと迫力と海の男の力と技で「飛び踊る」

太鼓を2人の打ち手が担ぎ上げ、首と腹で支え打って跳ね、跳ねては回り太鼓もろとも宙に舞う荒々しい太鼓踊りと云う。

神社境内 はね太鼓の碑

「銚子大橋」ー一級河川、利根川の河口にー千葉県銚子と茨城県神栖市を結ぶ、国道124号線の陸橋。

長さー1209m・巾ー11m(2車線と歩道) 形式斜張橋と箱桁橋

茨城県側は,経済的にも文化的にも銚子市に依存し,架橋は町民の念願であったと云う。

それまでは、町営渡船と昭和27年に就航した自動車渡船があったが,昭和30年代に利用客が増していた。

架橋に向けて昭和32年に道路公団による調査が行われ,35年着工,37年、念願の開通に。

料金所は、波崎側に設置され,自動車120円・軽自動車20円・自転車10円・徒歩5円であったと云う。

交通量の増大により昭和49年、無料化、当時は、国内最大級を誇った銚子大橋だが,車の大型化や塩害の影響による老朽化により,現在架け替えが行われ、2代目は平成17年、着工され,21年、橋梁中央部が開通し,老朽著しい旧橋中央部を迂回させている。

平成25年3月に架け替えが全て完了した。

・・・昔、大新河岸に、母子河童が住んでいて、利根川の水運の繁盛と船や河岸で働くい人達の水難から守ってくれたと伝わり平成9年、母子河童像が建立されたと云う。

「その民話」

雨降りの晩など、中央通りを「ピタ・ピタ・ピタ」誰かが歩くような音が聞こえると「大新河童が見回っている、ありがたや」と河岸の人達は噂をすると云う。

銚子港

イワシ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国1位・サバ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国1位・サメ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国3位

アジ類 - 2002年(平成14年)度陸揚量全国4位・サンマ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国4位・メヌケ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国5位

マグロ - 2002年(平成14年)度陸揚量全国6位

まき網漁業・敷網漁業(サンマ)・はえなわ専用線。

新生駅から漁港内に引き込まれた専用線は、銚子漁港で水揚げされた魚介類を東京都民に提供するために、戦時中に建設されたものであった。

魚介類を貨車に積載し、両国駅まで貨物列車で輸送し、また戦後、関東地方一円の旧日本軍の兵器・弾薬の処理のために銚子沖が処分場に指定され、線路を使って銚子漁港へ運びこんで、漁船による投棄作業が。

後に専用線は、全てトラック輸送への転換が進み廃止となった。

「東濱口家と(ヒゲタ醤油)・濱口吉兵衛」1868ー1940紀州広村(和歌山県有田郡広川町)に生まれる。

8代目濱口吉右衛門(熊岳)の第四子で名は茂之助・東京帝国大学卒業。

兄の9代目濱口吉右衛門が、政界・経済界で活躍して多忙だった為、しばらくの間、兄を助けて家業に携わった。

1892年の明治25年、濱口儀兵衛(梧洞)と一緒に海外視察をしたが、その際に儀兵衛から醤油醸造について様々なことの教えを受けることが出来たと云う。明治34、武総銀行を設立して取締役となり、翌年から3年間は第一生命保険相互会社の監査役も務めた。

明治37、兄の濱口吉右衛門家から分家し、初代濱口吉兵衛を名乗り、明治39、田中玄蕃の出蔵が売りに出た時、儀兵衛の勧めで買い取ったと云う。

この時、儀兵衛が以前に廃業した醸造元から譲り受けていた“ジガミサ”という商標を譲渡され、明治40、豊国銀行設立に参加して監査役になる他、東京護謨工業や第一相互貯蓄銀行の監査役などを歴任した。

大正2年、銚子遊覧鉄道株式会社(銚子電気鉄道の前身)及び、銚子ガス株式会社の社長に就任。

大正3年、家業を、田中玄蕃や深井吉兵衛とともに銚子醤油合資会社(ヒゲタ醤油の前身)として発展させた。

4年後に株式会社化した時に初代社長となった。

大正9年、衆議院議員(二期8年)となった後は、銚子港の修築を関係各方面に訴え続け、国庫補助による県営工事が実現したと云う。

氷川稲荷大明神 境内に濱口吉兵衛像が

「銚子大漁節」

一つとせ 一番ずつに積み立てて ハア コリャ コリャ 川口押し込む大矢声 浜大漁ダネ ハア コリャ コリャ

二つとせ ふたばの沖から外川まで ハア コリャ コリャ 続いて寄せ來る 大鰯 浜大漁ダネ ハア コリャ コリャ

三つとせ みな一同にまねを上げ ハア コリャ コリャ 通わせ船の賑やかさ 浜大漁ネ ハア コリャ コリャ

2014年11月26日掲載しました、銚子大橋の向かい茨城県「鹿嶋神社」を再度掲載

「鹿嶋神社」常陸国一宮 旧官幣大社

祭神は、天照大神の命を受けた「経津主大神」。

大和朝廷の兵站基地であったことから武神として崇敬され、奈良時代には、九州防備に赴く東国の防人たちが、武運長久を祈願して出立したと云う。

鹿島立ちはここら生まれた。

「祭頭祭」は、3月9日として伝わり、812年住吉大社・香取神宮と共に、20年に一度の式年造替の制度が定められたと云う。

皇室や藤原氏・源頼朝等の武家崇敬を受けている。

重文ー本殿・石の間・幣殿・拝殿・奥の院本殿・楼門国宝ー直刀(頼朝が寄進)重文ー梅竹蒔絵鞍など。

楼門ー1634年、徳川頼房公奉納、我が国三大楼門の一つ、檜と朱色の門・扁額は、東郷平八郎元帥直筆と云う。

鹿島と鹿

神宮の鹿は神の使いとされ、神鹿と呼ばれている。奈良公園の鹿は、鹿島の発。サッカーの「鹿島アントラーズのアントラーズ」は、鹿の角

勝利の神と云う。

「要石」

地震除けなら要石と云い、地震を起こす大鯰の頭を押さえていると古くから言い伝えられる。

光圀公も鹿島を訪れ7日7晩部下に掘らせたが一向に底が見えずと記録にある。

社殿・1619年秀忠公奉納 重文 巨木の神木の根回り12mで樹齢1200年と推定

本殿ー鹿園ー奥宮ー要石ー御手洗をつなぐ参道は、老樹古木の緑が続く。

奥の宮は、1605年、徳川家康公が「関ヶ原」の戦勝で、鹿島神宮の本殿として奉納死と云う。二代将軍秀忠公は、社殿奉納の際、奥の宮は現在地に移動

奥宮からさらに細い道をたどって要石に、境内に参詣客は少なめ、拝殿先の奥参道ではまったく人影を見なかった。

薄暗い樹林の道では、砂利の足音が、要石に参拝。石の鳥居、石の柵の中の砂からそれらしきものが頭を少し出している。

芭蕉句碑 「枯枝に鴉のとまりけり穐の暮」 詠まれた句ではない.

芭蕉句碑 「此松の実生せし代や神の秋」

一茶句碑 「大なゑにびくともせぬや松の花」

「御手洗池」

滾々と湧き出す清水、清らかな水の御手洗池。

鹿島七不思議として、大人も子供も池に入っても水面が胸の高さを超えないと云われている。

昔は、ここが神宮の玄関で、神聖な場所と云う。

古代の霞ヶ浦は広大な内湾をなし、北は北浦、南は印旛沼、西は手賀沼からさらに今の利根川・鬼怒川流域に広がっていた。

東の入口に「鹿島神宮」。

浪高き鹿島が崎にたどり来て、東の果てを今日見つるかな 夫木抄

枕詞に「あられ降り鹿島」ともいひ、鹿島の神(武甕槌たけみかづち命)は、天孫降臨に先立って高天原より天降って来た武神とされる。

み空より跡垂れ初めしあとの宮、その代も知らず神さびにけり 夫木抄

めぐり逢ふ初め終りの行方かな、鹿島の宮に、かよふ心は 慈円

次回は、総武本線・成田方面の「笹川」駅へ。