バタヤン・田端義夫の「大利根月夜」作詞ー藤田まさと

あれをご覧と指差すかたに 利根の流れを 流れ月 昔笑うて 眺めた月も 今日は今日は 涙の顔で見る

・・・・・男 平手と もてはやされて 今じゃ今じゃ 浮世の三度笠

もとをただせば 侍育ち 腕には自慢の 千葉仕込み 何が不足で大利根暮らし くにじゃくにじゃ 妹が待つものを。

千葉県香取郡東庄町・県の北東端で利根川沿いの低地と下総台地東部からなる町。

鎌倉時代にこの地を支配していた千葉一族・東氏の荘園の名に由来すると云う。笹川町・神代・橘・東城が合併して「東庄町」。

歴史は古く、古代には群役場が置かれ、中世に、東氏領、江戸時代は、旗本領となった。

中心地区が笹川で、かって利根川水運の河港として栄えた。

最近では、利根川対岸鹿島臨海工業地帯の造成で、住宅・工業団地が立地に。又、笹川シジミは全国的に知られている。

「天保水滸伝」の舞台と笹川繁蔵を訪ねる

利根川下流域の緑豊な田園台地・町の木「オオムラサキ」と町の鳥「コジュウリン」(頭部黒、羽茶と白、雀より小さい、ホウジロの仲間)それと、国道356号線の通称「イチゴ街道」1月~5月イチゴ園がオープンする。

東庄ふれあい朝市は、地域の人達で賑わう、毎週日曜日に農産物・水産物・名産等が販売している。(午前9時までと云う)

相撲祭りー7月の最終土曜日に諏訪神社境内で開催される。子供から大人まで取り組みが繰り広げられる。

8月・大相撲の出羽海部屋の夏合宿が諏訪神社で。

利根川で取れた天然ウナギ 「笹川相撲祭り・天保水滸伝にも登場」

「諏訪神社」

807年、「坂上田村麻呂」が勧請したと伝承。

境内に立派な土俵が築かれ江戸時代から続く奉納相撲が夏行われる。

農民救済の為笹川繁蔵が国定忠治らを招待し、奉納相撲を開いた。

「鹿之渡」とは、鹿島神宮の神鹿が、香取神宮との往来の際に、笹川を通過したか?

源頼朝が鹿島神宮に自ら参拝したときには、此地の「東氏の館」に宿泊したといわれている。

現在でも、鹿島神宮から南下して、直線距離で一番近い利根川の渡河点は東氏の居城とされた森山・須賀山城跡にあたる。

古くは、高望王の子で千葉氏の祖平良文がここに拠点の一つを置いていたとされ、「千葉常胤」も、下総国府台、佐倉、千葉などと並んで、拠点の一つにしていたらしい。

千葉常胤は、六男の胤頼にここを与え、その後もここは千葉氏の求心力のある土地であり続けたと云う。

笹川村の鎮守である、笹川諏訪神社の宮司家は香取大宮司家と親戚、同神社に隣接する延命寺は鹿島神宮寺の末寺であり、この土地が古くから鹿島・香取両神宮と縁が深かったことが伺える。

室町期におきた隣郡の鹿島氏の内紛では、当主の鹿島義幹が一時、東氏を頼って逃げてきている。

千葉氏との関わりで、須賀山城跡の側にある「東福寺」は、実質的な最後の千葉宗家当主であった、「千葉邦胤」が灌頂会を行った寺で知られる。

笹川・源頼朝奉納神楽、境内「神楽殿」で。

繁蔵の建てた相撲の神様「野見宿補命」の碑がある。

諏訪神社拝殿

天保水滸伝遺品館(笹川繁蔵愛用のキセルなど展示されている

「笹川繁蔵ー天保水滸伝」

下総国海上郡(現・千葉県香取郡東庄町)に住まい、大親分として侠名をうたわれ、子分には、浪人の平手造酒や、力士の勢力富五郎等がいる。

文化7年の1810年、下総国須賀山村大木戸(現・千葉県香取郡東庄町)で、醤油と酢の醸造を営む岩瀬嘉三郎の三男として生まれる。

漢学と剣術を学び、田舎相撲に夢中になる少年時代を送った。

相撲に夢中になるあまり江戸へ出て、千賀ノ浦部屋に入門し岩瀬川を名乗るが1年あまりで廃業。

この頃から博打を打つようになり侠客の道に入り、千賀ノ浦部屋の同門で郷里の近い勢力富五郎と共に笹川に帰郷すると一家をおこした。

天保13年の1842年、笹川須賀山明神の例祭日を利用して、農民救済のために地元の商人宿・十一屋で花会(親分衆のみを客とした賭場)を開く。

繁蔵は、関東東海地方で名前の知られる大親分に手当たり次第に回状を送り、十一屋の花会には、清水次郎長、国定忠治、大前田英五郎なども駆けつけたと講談・天保水滸伝では伝えているが、当時次郎長はまだ売り出し前であり、国定忠治も手配書が出て逃亡中であったため、真偽は不明と云う。

同じ頃、銚子の陣屋から十手を預かる「飯岡の大親分・飯岡助五郎」と勢力を争う。

初め良好だった両者の関係は、笹川一家の勢力が拡大して飯岡一家の縄張と隣接するようになると、どちらにもついていない中間地帯の賭場の寺銭を巡って緊迫し、遂には双方の親分自身が命を狙い狙われるまでになる。

天保15年の1844年8月、御用召捕りと称して利根川の水路と陸路の二方面から笹川に侵入してきた飯岡一家と戦い、須賀山明神の境内で飯岡側を一時は敗走させた(大利根河原の決闘)。

紛争後、繁蔵は、やむなく故郷を立ち去り、伊勢路を目指した。

弘化4年の1847年、笹川に舞い戻り、飯岡を討とうとするものの、頼りとする富五郎、その他の子分の騙しにあう。

これに憤激し、笹川繁蔵は、独力で飯岡を討とうとするも、飯岡はこれを知って笹川の名主・平左衛門と手を結んだ。

その後、笹川繁蔵は、飯岡に謀られ、笹川の「ビヤク橋」で虚無僧に変装した助五郎の子分3名の闇討ちにあって暗殺された。

笹川の町中に

天保15年・1844年、大利根川河原の決闘ー飯岡助五郎が笹川への切り込み事件、大小県下が繰り返されていうる。

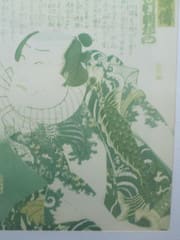

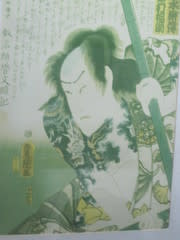

用心棒剣客平手造酒が命を落としている 大利根河原の決闘を描いた芳虎画1864年

時代の背景ー全国的に続く飢饉で幕府も対策に失敗続き、幕府は、10万人余りを動員し、「鹿狩り」を行うことを決める。

そこに、笹川一家があるのは困ると、一網打尽にすべきと、諏訪神社関東取締出役と100人余りの手勢を引き連れ集結したのが1849年。

最後は、勢力富五郎・子分栄助は、金毘羅山で自刃。

地元の農民や村々を守った侠客として残った。

この水郷のほとりに 任侠の華と散った 人々の名は 哀しくも美しく 今もなを訪れる者の 心に甦る 思怨を 大利根の流れに沈めて

三波春夫記念祭に寄せた詩。

「船頭小唄」

俺は河原の 枯れすすき 同じお前も枯れすすき・・・・・大利根の郷愁が。

利根の川風 袂にいれて 月に掉さすー高瀬舟

「水滸伝」と云えば、中国の5代史の一つ「中国水滸伝」、「天保水滸伝」は、日本版と云うが、日本版でいえば、曲亭馬琴「南総里見八犬伝」。

馬琴は、中国文献・書物等を原書で読むほどの知識人であったと云う。

サイコロと合羽

「十一夜」は、笹川の花会が催したと伝わる繁蔵の定宿と云う。(現在は、民家)

手配人相書・繁蔵と冨五郎 繁蔵生家(笹川大木戸、現存しない)

「国定忠治」1810-50 赤城山に籠った凶状持ち、上野国国定村冨農の子、19歳で博徒・25歳で人を殺し・大前田英五郎の弟分後、数百人の子分を従え、10数年間赤城山に籠ったと云う。

天保13年の1842年、笹川須賀山明神の例祭日を利用して、農民救済のために地元の商人宿・十一屋で花会(親分衆のみを客とした賭場)を開く。

繁蔵は、関東東海地方で名前の知られる大親分に手当たり次第に回状を送り、「十一屋」の花会には、清水次郎長、国定忠治、大前田英五郎なども駆けつけたと講談「天保水滸伝」では伝えているが、 当時、次郎長はまだ売り出し前・国定忠治も手配書が出て逃亡中・真偽は不明と云う。

「延命寺」

笹川繁蔵・平手造酒・勢力富五郎の笹川一家三人衆の墓がある。

愛人豊子が建てた石碑は、サイコロをかたどった勝負石。

真言宗智山派で、江戸時代鹿島神宮寺の末寺ー笹川一家の供養塔が

千潟8万石の大水田地帯や九十九里海岸を望むことができる。

数千羽の鴨等の水鳥や白鳥が飛来する。

利根川と隣接する笹川地区の黒部川ー蒸気船の乗着場の面影が残る。

フナ・ハゼ等の釣り宿もあり、舟釣りで多数の釣り人で賑わう。

「笹川繁蔵最期の地」

1847年、笹川に戻った繁蔵は、ある夜、愛人の豊子宅へむかう途中、「ビヤク橋」で、飯岡一家の闇討ちに遭い殺害された。

利根川ー黒部川ー桁沼川に架かる「ビクヤ橋」、飯岡方の三浦屋孫次郎か三人に暗殺された。

笹川駅から見た「須賀山・須賀山城跡」-森山城の外郭部の併存城ー

築城ー東六郎胤頼 形ー丘城、 創築ー1185年頃 森山城の東側台地(本郭が東庄町・小見川町の境)

東氏の祖は、千潟町の桜井城で、1185年、東六郎胤頼が築城。~1556年、東常網時・千葉介昌胤から城明け渡し令が、これを拒否し籠城したが。

1568年、森山城大造成が行われ、東常網の次男胤冨時、森山城に入城している。須賀山城は、森山城の外郭部として併存。

須賀山城の北入口の上り口に大手門があったと云う。天神が祀られていた付近に土塁があるが防御性は、低い。

「天之宮神社」は、平将門建立と云う。

東六郎胤頼は、東姓から「飯田」姓と名乗っている。

2014年11月20日掲載しました「香取神社」

香取の森約3700坪と広い(県指定天然記念物)

経津主大神 1柱。「 別名を伊波比主神・斎主神、斎之大人」

「祭神について」

香取神宮の主祭神は、経津主として知られ、その出自について、「日本書紀」(720年)では、一書として、伊弉諾尊が軻遇突智を斬った際、

剣から滴る血が固まってできた岩群が経津主の祖。

別の一書として、軻遇突智の血が岩群を染め磐裂神・根裂神が生まれ、その御子の磐筒男神・磐筒女神がフツヌシを生んだとしている。

その後「日本書紀」本文は、、天孫降臨に先立つ葦原中国平定においてタケミカヅチ(鹿島神宮祭神)とともに出雲へ派遣され、

大国主命と国譲りの交渉を行なったとある。(なお、「古事記」ではフツヌシは登場しない)

水戸光圀公手植えの「黄門桜」・石灯篭が参道両側に

フツヌシと香取の関係については、「日本書紀」では一書として、

「斎主神云々、此神今在于東国檝取之地也」とあり、「檝取(楫取、かとり) = 香取」との関係が記されている。

その後、「古語拾遺」807年で、「経津主神云々、今下総国香取神是也」、「延喜式」927年 所収の春日祭の祝詞で、

「香取坐伊波比主命」と記されていると云う。

境内中央に池

フツヌシが国土平定に活躍したという書紀の説話から、「武神・軍神」と見なされ、名称の「フツ」についても、記紀に見える

「フツノミタマ(布都御魂、韴霊)」という神剣と同様、刀剣の鋭い様を表した言葉であるといわれる。

軍神の認識を表すものとしては、平安時代末期の「関より東の軍神、鹿島・香取・諏訪の宮」(「梁塵秘抄」)という歌が知られる。

「楫取 = かじ(舵)取り」という古名から、古くは「航行を掌る神」として祀られたという見方もある。

そのほか、フツヌシとイハヒヌシ(伊波比主・斎主)という異名称の扱いや原始祭祀氏族には不明な点が多く、香取神宮の創祀も含めて諸説が多い。

旧拝殿

鹿島・香取両神宮とも、古くより朝廷からの崇敬の深い神社である。

その神威の背景には、両宮が軍神として信仰されたことにある。古代の関東東部には、現在の霞ヶ浦(西浦・北浦)・印旛沼・手賀沼を含む一帯に「香取海」という内海が広がっており、両宮はその入り口を扼する地勢学的重要地に鎮座。

この香取海はヤマト政権による蝦夷進出の輸送基地として機能したと見られており、両宮はその拠点とされ、両宮の分霊は朝廷の威を示す神として

東北沿岸部の各地で祀られたと云う。

狛犬 本殿前楼門 手水舎

創建ー社伝は、初代神武天皇18年の創建と伝える。

黎明期に関しては明らかでないが、古くは「常陸国風土記」(8世紀初頭成立)「香取神子之社」として分祠の記載が見え、

それ以前の鎮座は確実とされる。また、古代に香取神宮は鹿島神宮とともに大和朝廷による東国支配の拠点として機能したとされるため、朝廷が拠点として両社を祀ったのが創祀と見る説がある。これに対して、その前から原形となる祭祀が存在したとする説もある。

重要文化財 楼門は、1634年水戸初代藩主徳川頼房公が奉納している

奈良時代、香取社は藤原氏から氏神として鹿島社とともに強く崇敬され、768年には奈良御蓋山の地に藤原氏の氏社として春日社(現 春日大社)が創建。鹿島から武甕槌命(第一殿)、香取から経津主命(第二殿)、枚岡から天児屋根命(第三殿)と比売神(第四殿)が勧請されている。

その後も藤原氏との関係は深く、777年 藤原良継の病の際には「氏神」として正四位上の神階に叙されていると云う。

平安時代以降の神階としては、836年に正二位、839年に従一位への昇叙の記事があり、882年には正一位勲一等。

地元酒蔵の献上樽酒

927年成立の「延喜式」神名帳には下総国香取郡に「香取神宮 名神大 月次新嘗」と記載されて式内社(名神大社)に列しており、月次祭・新嘗祭では幣帛に預かっていた。

同帳で当時「神宮」の称号で記されたのは、伊勢神宮・鹿島神宮と当宮の三社のみ。下総国では一宮に位置づけられ、下総国内からも崇敬された。

古瀬戸黄 狛犬

中世、武家の世となってからも武神として神威は維持されており、源頼朝、足利尊氏の寄進に見られるように武将からも信仰。

千葉氏を始めとする武家による神領侵犯も度々行われていた。

常陸・下総両国の海夫(漁業従事者)・関を支配し、香取海を掌握して多くの収入を得ていたと云う。

「千葉常胤」1118-1201 鎌倉幕府筆頭御家人・平家追討の戦功で下総守護、源頼朝房総へ逃れると、鎌倉に拠点を進めた。

奥州征伐で東海道大将軍として出陣している。

社殿・本殿

千葉氏の滅亡後、代わって関東に入った徳川家康の下、1591年に1,000石が朱印地として与えられた。

その後開かれた江戸幕府からも崇敬を受け、1607年に大造営、1700年に再度造営が行われている。

樹齢1000年の巨杉・御神木勝運の神に祈願して

現在の本殿・楼門・旧拝殿(現・祈祷殿)は、この元禄期の造営によるものである。

明治4年、近代社格制度において官幣大社に列し、昭和17年 勅祭社に定められ、戦後は神社本庁の別表神社に列している。

御神井道が山道へ

国宝-海獣葡萄鏡 1面(工芸品) 。中国・唐時代の作。鏡背は葡萄唐草の地文様の上に獅子のほかさまざまな鳥・獣・虫を表す。鏡名の「海獣」は、鏡背中心部の鈕に表された狻猊を指す。狻猊は中国の伝説上の生物。

正倉院の南倉には本鏡と瓜二つの銅鏡があり、香取神宮鏡は正倉院の鏡と全く同一の鋳型から造った同笵鏡ではないが、両者は関係があると推定される。

重要文化財(国指定)ー本殿・楼門(計2棟)(建造物)古瀬戸黄釉狛犬 1対(工芸品) 阿吽一対の古瀬戸の狛犬。陶製。

阿形像の高さは17.6cm、吽形像。技法・作風から、鎌倉時代後期または室町時代初期の作と見られている。

双竜鏡 1面(工芸品)1149年の銘があり、鏡背文様を有する在銘の和鏡としては最古の例である。

鏡背文様の様式は一般的な和鏡とは異なり、中国の宋あるいは朝鮮の高麗鏡に影響を受けたものと見られる。

香取大禰宜家文書 15巻7冊(381通)(古文書) 大禰宜を世襲した香取家に伝わる古文書。

平安時代後期から江戸時代までの文書381通からなる。関東の神社文書としては代表的な遺品とされる。等がある。

芋のソフトクリーム・草団子を

次回は、佐原方面へ。

あれをご覧と指差すかたに 利根の流れを 流れ月 昔笑うて 眺めた月も 今日は今日は 涙の顔で見る

・・・・・男 平手と もてはやされて 今じゃ今じゃ 浮世の三度笠

もとをただせば 侍育ち 腕には自慢の 千葉仕込み 何が不足で大利根暮らし くにじゃくにじゃ 妹が待つものを。

千葉県香取郡東庄町・県の北東端で利根川沿いの低地と下総台地東部からなる町。

鎌倉時代にこの地を支配していた千葉一族・東氏の荘園の名に由来すると云う。笹川町・神代・橘・東城が合併して「東庄町」。

歴史は古く、古代には群役場が置かれ、中世に、東氏領、江戸時代は、旗本領となった。

中心地区が笹川で、かって利根川水運の河港として栄えた。

最近では、利根川対岸鹿島臨海工業地帯の造成で、住宅・工業団地が立地に。又、笹川シジミは全国的に知られている。

「天保水滸伝」の舞台と笹川繁蔵を訪ねる

利根川下流域の緑豊な田園台地・町の木「オオムラサキ」と町の鳥「コジュウリン」(頭部黒、羽茶と白、雀より小さい、ホウジロの仲間)それと、国道356号線の通称「イチゴ街道」1月~5月イチゴ園がオープンする。

東庄ふれあい朝市は、地域の人達で賑わう、毎週日曜日に農産物・水産物・名産等が販売している。(午前9時までと云う)

相撲祭りー7月の最終土曜日に諏訪神社境内で開催される。子供から大人まで取り組みが繰り広げられる。

8月・大相撲の出羽海部屋の夏合宿が諏訪神社で。

利根川で取れた天然ウナギ 「笹川相撲祭り・天保水滸伝にも登場」

「諏訪神社」

807年、「坂上田村麻呂」が勧請したと伝承。

境内に立派な土俵が築かれ江戸時代から続く奉納相撲が夏行われる。

農民救済の為笹川繁蔵が国定忠治らを招待し、奉納相撲を開いた。

「鹿之渡」とは、鹿島神宮の神鹿が、香取神宮との往来の際に、笹川を通過したか?

源頼朝が鹿島神宮に自ら参拝したときには、此地の「東氏の館」に宿泊したといわれている。

現在でも、鹿島神宮から南下して、直線距離で一番近い利根川の渡河点は東氏の居城とされた森山・須賀山城跡にあたる。

古くは、高望王の子で千葉氏の祖平良文がここに拠点の一つを置いていたとされ、「千葉常胤」も、下総国府台、佐倉、千葉などと並んで、拠点の一つにしていたらしい。

千葉常胤は、六男の胤頼にここを与え、その後もここは千葉氏の求心力のある土地であり続けたと云う。

笹川村の鎮守である、笹川諏訪神社の宮司家は香取大宮司家と親戚、同神社に隣接する延命寺は鹿島神宮寺の末寺であり、この土地が古くから鹿島・香取両神宮と縁が深かったことが伺える。

室町期におきた隣郡の鹿島氏の内紛では、当主の鹿島義幹が一時、東氏を頼って逃げてきている。

千葉氏との関わりで、須賀山城跡の側にある「東福寺」は、実質的な最後の千葉宗家当主であった、「千葉邦胤」が灌頂会を行った寺で知られる。

笹川・源頼朝奉納神楽、境内「神楽殿」で。

繁蔵の建てた相撲の神様「野見宿補命」の碑がある。

諏訪神社拝殿

天保水滸伝遺品館(笹川繁蔵愛用のキセルなど展示されている

「笹川繁蔵ー天保水滸伝」

下総国海上郡(現・千葉県香取郡東庄町)に住まい、大親分として侠名をうたわれ、子分には、浪人の平手造酒や、力士の勢力富五郎等がいる。

文化7年の1810年、下総国須賀山村大木戸(現・千葉県香取郡東庄町)で、醤油と酢の醸造を営む岩瀬嘉三郎の三男として生まれる。

漢学と剣術を学び、田舎相撲に夢中になる少年時代を送った。

相撲に夢中になるあまり江戸へ出て、千賀ノ浦部屋に入門し岩瀬川を名乗るが1年あまりで廃業。

この頃から博打を打つようになり侠客の道に入り、千賀ノ浦部屋の同門で郷里の近い勢力富五郎と共に笹川に帰郷すると一家をおこした。

天保13年の1842年、笹川須賀山明神の例祭日を利用して、農民救済のために地元の商人宿・十一屋で花会(親分衆のみを客とした賭場)を開く。

繁蔵は、関東東海地方で名前の知られる大親分に手当たり次第に回状を送り、十一屋の花会には、清水次郎長、国定忠治、大前田英五郎なども駆けつけたと講談・天保水滸伝では伝えているが、当時次郎長はまだ売り出し前であり、国定忠治も手配書が出て逃亡中であったため、真偽は不明と云う。

同じ頃、銚子の陣屋から十手を預かる「飯岡の大親分・飯岡助五郎」と勢力を争う。

初め良好だった両者の関係は、笹川一家の勢力が拡大して飯岡一家の縄張と隣接するようになると、どちらにもついていない中間地帯の賭場の寺銭を巡って緊迫し、遂には双方の親分自身が命を狙い狙われるまでになる。

天保15年の1844年8月、御用召捕りと称して利根川の水路と陸路の二方面から笹川に侵入してきた飯岡一家と戦い、須賀山明神の境内で飯岡側を一時は敗走させた(大利根河原の決闘)。

紛争後、繁蔵は、やむなく故郷を立ち去り、伊勢路を目指した。

弘化4年の1847年、笹川に舞い戻り、飯岡を討とうとするものの、頼りとする富五郎、その他の子分の騙しにあう。

これに憤激し、笹川繁蔵は、独力で飯岡を討とうとするも、飯岡はこれを知って笹川の名主・平左衛門と手を結んだ。

その後、笹川繁蔵は、飯岡に謀られ、笹川の「ビヤク橋」で虚無僧に変装した助五郎の子分3名の闇討ちにあって暗殺された。

笹川の町中に

天保15年・1844年、大利根川河原の決闘ー飯岡助五郎が笹川への切り込み事件、大小県下が繰り返されていうる。

用心棒剣客平手造酒が命を落としている 大利根河原の決闘を描いた芳虎画1864年

時代の背景ー全国的に続く飢饉で幕府も対策に失敗続き、幕府は、10万人余りを動員し、「鹿狩り」を行うことを決める。

そこに、笹川一家があるのは困ると、一網打尽にすべきと、諏訪神社関東取締出役と100人余りの手勢を引き連れ集結したのが1849年。

最後は、勢力富五郎・子分栄助は、金毘羅山で自刃。

地元の農民や村々を守った侠客として残った。

この水郷のほとりに 任侠の華と散った 人々の名は 哀しくも美しく 今もなを訪れる者の 心に甦る 思怨を 大利根の流れに沈めて

三波春夫記念祭に寄せた詩。

「船頭小唄」

俺は河原の 枯れすすき 同じお前も枯れすすき・・・・・大利根の郷愁が。

利根の川風 袂にいれて 月に掉さすー高瀬舟

「水滸伝」と云えば、中国の5代史の一つ「中国水滸伝」、「天保水滸伝」は、日本版と云うが、日本版でいえば、曲亭馬琴「南総里見八犬伝」。

馬琴は、中国文献・書物等を原書で読むほどの知識人であったと云う。

サイコロと合羽

「十一夜」は、笹川の花会が催したと伝わる繁蔵の定宿と云う。(現在は、民家)

手配人相書・繁蔵と冨五郎 繁蔵生家(笹川大木戸、現存しない)

「国定忠治」1810-50 赤城山に籠った凶状持ち、上野国国定村冨農の子、19歳で博徒・25歳で人を殺し・大前田英五郎の弟分後、数百人の子分を従え、10数年間赤城山に籠ったと云う。

天保13年の1842年、笹川須賀山明神の例祭日を利用して、農民救済のために地元の商人宿・十一屋で花会(親分衆のみを客とした賭場)を開く。

繁蔵は、関東東海地方で名前の知られる大親分に手当たり次第に回状を送り、「十一屋」の花会には、清水次郎長、国定忠治、大前田英五郎なども駆けつけたと講談「天保水滸伝」では伝えているが、 当時、次郎長はまだ売り出し前・国定忠治も手配書が出て逃亡中・真偽は不明と云う。

「延命寺」

笹川繁蔵・平手造酒・勢力富五郎の笹川一家三人衆の墓がある。

愛人豊子が建てた石碑は、サイコロをかたどった勝負石。

真言宗智山派で、江戸時代鹿島神宮寺の末寺ー笹川一家の供養塔が

千潟8万石の大水田地帯や九十九里海岸を望むことができる。

数千羽の鴨等の水鳥や白鳥が飛来する。

利根川と隣接する笹川地区の黒部川ー蒸気船の乗着場の面影が残る。

フナ・ハゼ等の釣り宿もあり、舟釣りで多数の釣り人で賑わう。

「笹川繁蔵最期の地」

1847年、笹川に戻った繁蔵は、ある夜、愛人の豊子宅へむかう途中、「ビヤク橋」で、飯岡一家の闇討ちに遭い殺害された。

利根川ー黒部川ー桁沼川に架かる「ビクヤ橋」、飯岡方の三浦屋孫次郎か三人に暗殺された。

笹川駅から見た「須賀山・須賀山城跡」-森山城の外郭部の併存城ー

築城ー東六郎胤頼 形ー丘城、 創築ー1185年頃 森山城の東側台地(本郭が東庄町・小見川町の境)

東氏の祖は、千潟町の桜井城で、1185年、東六郎胤頼が築城。~1556年、東常網時・千葉介昌胤から城明け渡し令が、これを拒否し籠城したが。

1568年、森山城大造成が行われ、東常網の次男胤冨時、森山城に入城している。須賀山城は、森山城の外郭部として併存。

須賀山城の北入口の上り口に大手門があったと云う。天神が祀られていた付近に土塁があるが防御性は、低い。

「天之宮神社」は、平将門建立と云う。

東六郎胤頼は、東姓から「飯田」姓と名乗っている。

2014年11月20日掲載しました「香取神社」

香取の森約3700坪と広い(県指定天然記念物)

経津主大神 1柱。「 別名を伊波比主神・斎主神、斎之大人」

「祭神について」

香取神宮の主祭神は、経津主として知られ、その出自について、「日本書紀」(720年)では、一書として、伊弉諾尊が軻遇突智を斬った際、

剣から滴る血が固まってできた岩群が経津主の祖。

別の一書として、軻遇突智の血が岩群を染め磐裂神・根裂神が生まれ、その御子の磐筒男神・磐筒女神がフツヌシを生んだとしている。

その後「日本書紀」本文は、、天孫降臨に先立つ葦原中国平定においてタケミカヅチ(鹿島神宮祭神)とともに出雲へ派遣され、

大国主命と国譲りの交渉を行なったとある。(なお、「古事記」ではフツヌシは登場しない)

水戸光圀公手植えの「黄門桜」・石灯篭が参道両側に

フツヌシと香取の関係については、「日本書紀」では一書として、

「斎主神云々、此神今在于東国檝取之地也」とあり、「檝取(楫取、かとり) = 香取」との関係が記されている。

その後、「古語拾遺」807年で、「経津主神云々、今下総国香取神是也」、「延喜式」927年 所収の春日祭の祝詞で、

「香取坐伊波比主命」と記されていると云う。

境内中央に池

フツヌシが国土平定に活躍したという書紀の説話から、「武神・軍神」と見なされ、名称の「フツ」についても、記紀に見える

「フツノミタマ(布都御魂、韴霊)」という神剣と同様、刀剣の鋭い様を表した言葉であるといわれる。

軍神の認識を表すものとしては、平安時代末期の「関より東の軍神、鹿島・香取・諏訪の宮」(「梁塵秘抄」)という歌が知られる。

「楫取 = かじ(舵)取り」という古名から、古くは「航行を掌る神」として祀られたという見方もある。

そのほか、フツヌシとイハヒヌシ(伊波比主・斎主)という異名称の扱いや原始祭祀氏族には不明な点が多く、香取神宮の創祀も含めて諸説が多い。

旧拝殿

鹿島・香取両神宮とも、古くより朝廷からの崇敬の深い神社である。

その神威の背景には、両宮が軍神として信仰されたことにある。古代の関東東部には、現在の霞ヶ浦(西浦・北浦)・印旛沼・手賀沼を含む一帯に「香取海」という内海が広がっており、両宮はその入り口を扼する地勢学的重要地に鎮座。

この香取海はヤマト政権による蝦夷進出の輸送基地として機能したと見られており、両宮はその拠点とされ、両宮の分霊は朝廷の威を示す神として

東北沿岸部の各地で祀られたと云う。

狛犬 本殿前楼門 手水舎

創建ー社伝は、初代神武天皇18年の創建と伝える。

黎明期に関しては明らかでないが、古くは「常陸国風土記」(8世紀初頭成立)「香取神子之社」として分祠の記載が見え、

それ以前の鎮座は確実とされる。また、古代に香取神宮は鹿島神宮とともに大和朝廷による東国支配の拠点として機能したとされるため、朝廷が拠点として両社を祀ったのが創祀と見る説がある。これに対して、その前から原形となる祭祀が存在したとする説もある。

重要文化財 楼門は、1634年水戸初代藩主徳川頼房公が奉納している

奈良時代、香取社は藤原氏から氏神として鹿島社とともに強く崇敬され、768年には奈良御蓋山の地に藤原氏の氏社として春日社(現 春日大社)が創建。鹿島から武甕槌命(第一殿)、香取から経津主命(第二殿)、枚岡から天児屋根命(第三殿)と比売神(第四殿)が勧請されている。

その後も藤原氏との関係は深く、777年 藤原良継の病の際には「氏神」として正四位上の神階に叙されていると云う。

平安時代以降の神階としては、836年に正二位、839年に従一位への昇叙の記事があり、882年には正一位勲一等。

地元酒蔵の献上樽酒

927年成立の「延喜式」神名帳には下総国香取郡に「香取神宮 名神大 月次新嘗」と記載されて式内社(名神大社)に列しており、月次祭・新嘗祭では幣帛に預かっていた。

同帳で当時「神宮」の称号で記されたのは、伊勢神宮・鹿島神宮と当宮の三社のみ。下総国では一宮に位置づけられ、下総国内からも崇敬された。

古瀬戸黄 狛犬

中世、武家の世となってからも武神として神威は維持されており、源頼朝、足利尊氏の寄進に見られるように武将からも信仰。

千葉氏を始めとする武家による神領侵犯も度々行われていた。

常陸・下総両国の海夫(漁業従事者)・関を支配し、香取海を掌握して多くの収入を得ていたと云う。

「千葉常胤」1118-1201 鎌倉幕府筆頭御家人・平家追討の戦功で下総守護、源頼朝房総へ逃れると、鎌倉に拠点を進めた。

奥州征伐で東海道大将軍として出陣している。

社殿・本殿

千葉氏の滅亡後、代わって関東に入った徳川家康の下、1591年に1,000石が朱印地として与えられた。

その後開かれた江戸幕府からも崇敬を受け、1607年に大造営、1700年に再度造営が行われている。

樹齢1000年の巨杉・御神木勝運の神に祈願して

現在の本殿・楼門・旧拝殿(現・祈祷殿)は、この元禄期の造営によるものである。

明治4年、近代社格制度において官幣大社に列し、昭和17年 勅祭社に定められ、戦後は神社本庁の別表神社に列している。

御神井道が山道へ

国宝-海獣葡萄鏡 1面(工芸品) 。中国・唐時代の作。鏡背は葡萄唐草の地文様の上に獅子のほかさまざまな鳥・獣・虫を表す。鏡名の「海獣」は、鏡背中心部の鈕に表された狻猊を指す。狻猊は中国の伝説上の生物。

正倉院の南倉には本鏡と瓜二つの銅鏡があり、香取神宮鏡は正倉院の鏡と全く同一の鋳型から造った同笵鏡ではないが、両者は関係があると推定される。

重要文化財(国指定)ー本殿・楼門(計2棟)(建造物)古瀬戸黄釉狛犬 1対(工芸品) 阿吽一対の古瀬戸の狛犬。陶製。

阿形像の高さは17.6cm、吽形像。技法・作風から、鎌倉時代後期または室町時代初期の作と見られている。

双竜鏡 1面(工芸品)1149年の銘があり、鏡背文様を有する在銘の和鏡としては最古の例である。

鏡背文様の様式は一般的な和鏡とは異なり、中国の宋あるいは朝鮮の高麗鏡に影響を受けたものと見られる。

香取大禰宜家文書 15巻7冊(381通)(古文書) 大禰宜を世襲した香取家に伝わる古文書。

平安時代後期から江戸時代までの文書381通からなる。関東の神社文書としては代表的な遺品とされる。等がある。

芋のソフトクリーム・草団子を

次回は、佐原方面へ。