久し振りにsyu散歩で懐かしい都内を歩きました。

東京中央区、都東、隅田川河口部沖積地で、京橋・日本橋が合併して出来た。名の通り東京23区の中央で千代田区・港区と共に都心部を

形成している。

代表的な物として、築地本願寺・市場、水天宮(蛎蠣町)、、住吉神社(月島)、宝田恵比寿神社(新日本橋)、歌舞伎町(東銀座)、

聖路加病院(築地)、日本銀行(日本橋)、浜離宮(新橋)、、、などがある。

今日の散歩、小伝馬町ー人形町ー水天宮ーハ丁堀ー築地の約6kmのコースである。

「小伝馬町」は、区の北部、日本橋小伝馬町の町名、伝馬役を命じられた地で、牢屋敷と刑場が置かれ、特に「安政の大獄」の中心地、

橋本左内・吉田松陰などここに投獄された。

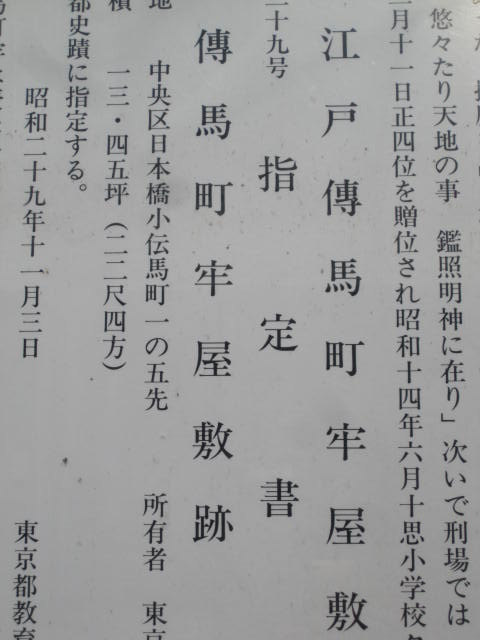

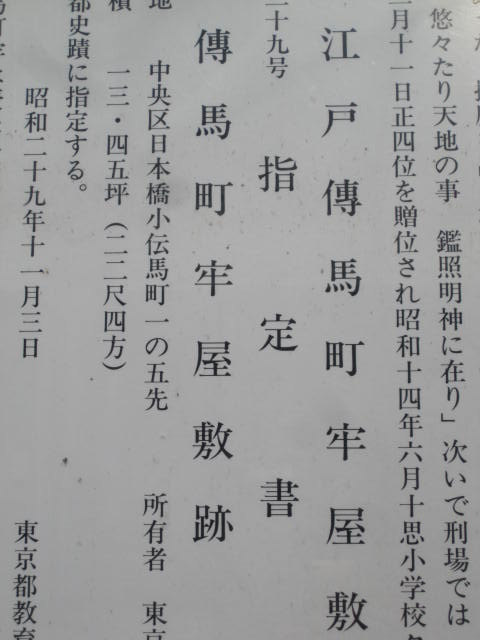

牢獄屋敷跡、日比谷線出口の十恩公園付近と云われている。繊維問屋街になっている。

子供の頃、10月になると、親に連れられ「恵比寿講・べったら市」も小伝馬町である。私の父は、ここ十恩小学校を卒業。

日光街道の三ノ輪ー入谷(宿場)ー秋葉原ー小伝馬町ー人形町ー水天宮と、江戸時代、旅人の重要な道路で、早くから、馬車から、都電に

切り替わっている。

「橋本左内」 1834-1859 大嶽に散った秀才 福井藩士、緒方洪庵から蘭学を学び、藩主松平春嶽に重用、将軍慶喜に尽力し

大老井伊直弼と対立、断罪。医者の子の左内は、子供の時、友達が怪我、その治療に傷を一度やけどをさせて治療を、、。

遺体は、三ノ輪小塚原回向院。

十思公園・牢屋敷刑場跡 十思小学校跡現在は区の施設・診療所に 小伝馬町から見た東京ツリー

江戸期には、時鐘を聞いて天気予報をする人物まで現れた。1日の天気の移ろいや、ここ数日の天候をよく当てたと云う。

鐘の音の拡がり方や響き方、鐘自体に付着した水蒸気による微妙な音色の違いを聞き分けていたのだろう。

時鐘は、明治に入ってもそのまま使われつづけた。政府のドン(午砲)とともに、時鐘も各町でつかれていた。

1872年から、それまでの一昼夜12刻制から、一昼夜24時間制へ、しかも4人交代が3人交代となってしまったので、鐘つき番はやたら忙しくなってしまったとある。

その時報は当時の時計よりも正確だった。時鐘の音は大正期まで、地域によっては昭和初期まで、東京の街中に響きつづけていたと云う。

十思公園内 「時鐘」跡 小さい公園 吉田松陰らは、ここで

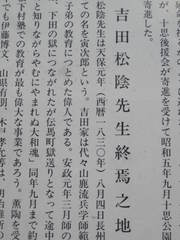

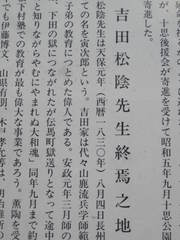

「吉田松陰」1830-1859 松下村塾・憂国の志士 長州藩士思想家教育者。萩東松本村生まれ、吉田家を継ぐ、アメリカ密航失敗、投獄

謹慎中松下村塾開き、多くの志士を育てた。高杉晋作に大業を成す見込みがあらば、無駄死にするな、、、。」安政の大嶽で刑死。

牢屋敷内に役宅があった。牢屋敷の広さは敷地2618坪(うち帯刀居宅480坪)で、周囲に濠を巡らし、表門を南に向けていた。

表門から入って宣告場、張番所があり、獄舎は御目見え以上の罪人を入れる揚屋敷(二間半×三間)、士分・僧侶を入れる揚屋(三間四方)、百姓町人以下の大牢(五間×三間)、同婦人の女牢(部屋ともいい、四間×三間)の四ヶ所に分かれており、他に拷問場・処刑場・検死場、病囚のための薬煎所、役人長屋があった。役人は同心78名、獄丁46名(牢獄秘録)。

1841年頃、成立の「朝日逆島記」によれば、役人は「牢獄秘録」の記事よりも減って石出帯刀の下に20俵2人扶持の牢屋同心56名、牢屋下男36名。獄舎は拡張されている。

牢屋敷には日々南北の町奉行所から見回衆が一名ずつ、御下役衆として三名ずつが巡回、南北両町奉行本人も非番の折に月に一度ずつ見回り、御目付衆も年に四、五回は見回りにきたという。

公園内に石碑等が隣が、十思小学区跡

「十思公園と十思小学校」父の思いである公園と小学校。

「十思」と言う名前は隣接する廃校になった小学校の名前。

今は「十思スクゥエア」という区の施設になっている。

この小学校は明治11年創立。そのときの住所が「第一大区第一中学区第十四小区」と中国の司馬光の著書「十思之流疏」と掛け合わせた

という。

その十思小学校は関東大震災後の復興小学校のひとつで、そのこじゃれた歴史ある建物を保存しようと区の施設として存続。

入り口までなんか風情がある。父は、関東大震災を小伝馬町で経験した。

戦前父に連れられ来た公園

幕府要人の旅や物資などの運送を取り仕切る“伝馬役”の町、「日本橋大伝馬町・小伝馬町」。

“伝馬役”の居住区は、江戸城内にあったが、1606年に、この地に移転した。

現在も町名としてその名を残す「日本橋大伝馬町・小伝馬町」は、400年以上もの歴史を持つ江戸最古の町の一つである。

江戸時代のころより、この周辺で暮らす町人たちが「商売繁盛・家族繁栄・火除」祈願に訪れたのが、日本橋本町にある「宝田恵比寿神社」。

公園前、新高野山・大安楽寺。真言宗の寺、

「宝田恵比寿神社」は、本町鎮座。祭神ー須佐之男神命、宇迦之御魂神、大穴持命、商売の神信仰を集めている。

毎年決まって10月19,20日に開催する「べったら市」。

江戸中期に始まった歴史のある「べったら市」は、今でも500もの露店で賑わいを見せる。

中でもひときわ目立つのは、べったら漬を売る露店から「べったら〜べったら〜」と威勢の良いかけ声が、

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社の門前で「20日」の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源と云う。

浅漬け大根のべったら漬けがよく売れたことから「べったら市」と呼ばれ、若者が「べったりつくぞぉ~、べったりつくぞぉ~」と叫びながら縄に縛った大根を振り回して参詣客の着物の袖につけてからかったそう。

アメと麹で大根を漬け込んでいるため、衣服にべったりとついてしまうことからべったら漬けという名になったと言われている。

第十五代将軍徳川慶喜公もべったら漬けを好んで食べたと言われていることからも、江戸時代から続く伝統ある漬物であるといえる。

子供頃を想い出した。

べったら市の縁日は、行われてるかは知らない

「椙森神社」は、祭神ー伍社稲荷大神・恵比壽大神。

社は、一千年の昔、田原藤太秀郷、将門の乱を鎮定の為、戦勝を祈願するを始めとするとある。

文正元年、太田道灌、雨乞祈願に霊験あり、伍社稲荷大祭を遷し祭祀。

江戸時代には江戸三森の一つに数えられ恵比壽大神を祭り祭祀。

椙森神社

次回は人形町へ。

東京中央区、都東、隅田川河口部沖積地で、京橋・日本橋が合併して出来た。名の通り東京23区の中央で千代田区・港区と共に都心部を

形成している。

代表的な物として、築地本願寺・市場、水天宮(蛎蠣町)、、住吉神社(月島)、宝田恵比寿神社(新日本橋)、歌舞伎町(東銀座)、

聖路加病院(築地)、日本銀行(日本橋)、浜離宮(新橋)、、、などがある。

今日の散歩、小伝馬町ー人形町ー水天宮ーハ丁堀ー築地の約6kmのコースである。

「小伝馬町」は、区の北部、日本橋小伝馬町の町名、伝馬役を命じられた地で、牢屋敷と刑場が置かれ、特に「安政の大獄」の中心地、

橋本左内・吉田松陰などここに投獄された。

牢獄屋敷跡、日比谷線出口の十恩公園付近と云われている。繊維問屋街になっている。

子供の頃、10月になると、親に連れられ「恵比寿講・べったら市」も小伝馬町である。私の父は、ここ十恩小学校を卒業。

日光街道の三ノ輪ー入谷(宿場)ー秋葉原ー小伝馬町ー人形町ー水天宮と、江戸時代、旅人の重要な道路で、早くから、馬車から、都電に

切り替わっている。

「橋本左内」 1834-1859 大嶽に散った秀才 福井藩士、緒方洪庵から蘭学を学び、藩主松平春嶽に重用、将軍慶喜に尽力し

大老井伊直弼と対立、断罪。医者の子の左内は、子供の時、友達が怪我、その治療に傷を一度やけどをさせて治療を、、。

遺体は、三ノ輪小塚原回向院。

十思公園・牢屋敷刑場跡 十思小学校跡現在は区の施設・診療所に 小伝馬町から見た東京ツリー

江戸期には、時鐘を聞いて天気予報をする人物まで現れた。1日の天気の移ろいや、ここ数日の天候をよく当てたと云う。

鐘の音の拡がり方や響き方、鐘自体に付着した水蒸気による微妙な音色の違いを聞き分けていたのだろう。

時鐘は、明治に入ってもそのまま使われつづけた。政府のドン(午砲)とともに、時鐘も各町でつかれていた。

1872年から、それまでの一昼夜12刻制から、一昼夜24時間制へ、しかも4人交代が3人交代となってしまったので、鐘つき番はやたら忙しくなってしまったとある。

その時報は当時の時計よりも正確だった。時鐘の音は大正期まで、地域によっては昭和初期まで、東京の街中に響きつづけていたと云う。

十思公園内 「時鐘」跡 小さい公園 吉田松陰らは、ここで

「吉田松陰」1830-1859 松下村塾・憂国の志士 長州藩士思想家教育者。萩東松本村生まれ、吉田家を継ぐ、アメリカ密航失敗、投獄

謹慎中松下村塾開き、多くの志士を育てた。高杉晋作に大業を成す見込みがあらば、無駄死にするな、、、。」安政の大嶽で刑死。

牢屋敷内に役宅があった。牢屋敷の広さは敷地2618坪(うち帯刀居宅480坪)で、周囲に濠を巡らし、表門を南に向けていた。

表門から入って宣告場、張番所があり、獄舎は御目見え以上の罪人を入れる揚屋敷(二間半×三間)、士分・僧侶を入れる揚屋(三間四方)、百姓町人以下の大牢(五間×三間)、同婦人の女牢(部屋ともいい、四間×三間)の四ヶ所に分かれており、他に拷問場・処刑場・検死場、病囚のための薬煎所、役人長屋があった。役人は同心78名、獄丁46名(牢獄秘録)。

1841年頃、成立の「朝日逆島記」によれば、役人は「牢獄秘録」の記事よりも減って石出帯刀の下に20俵2人扶持の牢屋同心56名、牢屋下男36名。獄舎は拡張されている。

牢屋敷には日々南北の町奉行所から見回衆が一名ずつ、御下役衆として三名ずつが巡回、南北両町奉行本人も非番の折に月に一度ずつ見回り、御目付衆も年に四、五回は見回りにきたという。

公園内に石碑等が隣が、十思小学区跡

「十思公園と十思小学校」父の思いである公園と小学校。

「十思」と言う名前は隣接する廃校になった小学校の名前。

今は「十思スクゥエア」という区の施設になっている。

この小学校は明治11年創立。そのときの住所が「第一大区第一中学区第十四小区」と中国の司馬光の著書「十思之流疏」と掛け合わせた

という。

その十思小学校は関東大震災後の復興小学校のひとつで、そのこじゃれた歴史ある建物を保存しようと区の施設として存続。

入り口までなんか風情がある。父は、関東大震災を小伝馬町で経験した。

戦前父に連れられ来た公園

幕府要人の旅や物資などの運送を取り仕切る“伝馬役”の町、「日本橋大伝馬町・小伝馬町」。

“伝馬役”の居住区は、江戸城内にあったが、1606年に、この地に移転した。

現在も町名としてその名を残す「日本橋大伝馬町・小伝馬町」は、400年以上もの歴史を持つ江戸最古の町の一つである。

江戸時代のころより、この周辺で暮らす町人たちが「商売繁盛・家族繁栄・火除」祈願に訪れたのが、日本橋本町にある「宝田恵比寿神社」。

公園前、新高野山・大安楽寺。真言宗の寺、

「宝田恵比寿神社」は、本町鎮座。祭神ー須佐之男神命、宇迦之御魂神、大穴持命、商売の神信仰を集めている。

毎年決まって10月19,20日に開催する「べったら市」。

江戸中期に始まった歴史のある「べったら市」は、今でも500もの露店で賑わいを見せる。

中でもひときわ目立つのは、べったら漬を売る露店から「べったら〜べったら〜」と威勢の良いかけ声が、

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社の門前で「20日」の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源と云う。

浅漬け大根のべったら漬けがよく売れたことから「べったら市」と呼ばれ、若者が「べったりつくぞぉ~、べったりつくぞぉ~」と叫びながら縄に縛った大根を振り回して参詣客の着物の袖につけてからかったそう。

アメと麹で大根を漬け込んでいるため、衣服にべったりとついてしまうことからべったら漬けという名になったと言われている。

第十五代将軍徳川慶喜公もべったら漬けを好んで食べたと言われていることからも、江戸時代から続く伝統ある漬物であるといえる。

子供頃を想い出した。

べったら市の縁日は、行われてるかは知らない

「椙森神社」は、祭神ー伍社稲荷大神・恵比壽大神。

社は、一千年の昔、田原藤太秀郷、将門の乱を鎮定の為、戦勝を祈願するを始めとするとある。

文正元年、太田道灌、雨乞祈願に霊験あり、伍社稲荷大祭を遷し祭祀。

江戸時代には江戸三森の一つに数えられ恵比壽大神を祭り祭祀。

椙森神社

次回は人形町へ。