特定整備の普及状態

日刊自動車が、添付表の「電子制御装置の認証件数」として報じている。これは、いわゆる「特定整備」の件数と記せば云いものを、まったく混乱してくるところだ。

全国の認証工場数は約92千工場で、この特定整備認証数は約34千だから、普及率は約37%だと判る。

何れにしても、正直拙人個人的には、その主旨や意味の判らない制度と疑問を思うところでもあるが、既に法案成立して動いている以上、自動車整備業を続けて行くのであれば取らなくてはならない認証資格であろう。

つまり、経過処置を経た2024/4/1以降は、特定認証を受けていない認証もしくは指定工場は、電子制御装置の認証を取得しなければ、点検および車検のOBD点検や各種運転支援装置の整備がまっとうできないことになってしまう。

補記 特定整備制度の概要(従来の分解整備を特定整備に改める)

2020/4/1施行の車両法改正は自動運転の実現に向けた法制度を整えることが目的となる。国は自動運転車の開発を促し、実用化と普及を後押ししながら、メーカーの設計・製造段階からユーザーの使用段階において、自動運転車の安全性を一体的に確保するための法制度として4月1日より施行する。

特定整備は、緊急自動ブレーキやレーンキープアシストなどを装着した車両、そして今後登場する自動運転車(レベル3以上)の使用段階における安全性を確保するための制度となる。

具体的には、従来の分解整備の対象だった原動機や制動装置など7つの装置に、自動運転の実現につながる「自動運行装置」を追加するとともに、カメラやミリ波レーダーなどの取り外しを伴わず、作動に影響を及ぼす整備、改造にまで定義を拡大。さらに名称を「分解整備」から「特定整備」に変更する内容となっている。

そして、新たに特定整備の対象作業「電子制御装置整備」となるのが、エーミング、カメラやミリ波レーダーが装着されたフロントバンパー&グリルの脱着とフロントガラスの脱着だ。これらの作業を行うための新たな認証資格が「電子制御装置整備認証」となる。

認証パターンは3つ

➀現在の分解整備だけを行う→パターン1

②電子制御装置整備だけを行う→パターン2

③分解整備と電子制御装置整備の両方を行う→パターン3

パターン2は車体整備事業者や補修用ガラス事業者、フルパッケージとなるパターン3はディーラーや専業整備工場の取得を見込んでいる。

特定整備制度は4月1日から始まるが、国交省は整備事業者が電子制御装置整備認証を取得するための準備期間として、2024年4月1日まで4年間の経過措置を設ける。

----------------------------------------------------------------

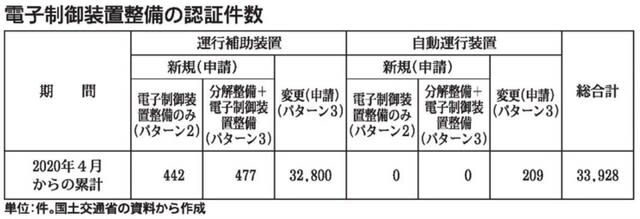

電子制御装置の認証件数

日刊自 2022/4/16

国土交通省がまとめた電子制御装置整備の累計認証件数は、3月末までの2年間で3万3928件だった。内訳は運行補助装置が3万3719件、自動運行装置が209件となる。認証取得率は整備事業者全体の3割強になるとみられる。

運輸局別の認証件数は関東の6663件、中部の6439件、近畿の4721件の順に多い。特定整備制度の経過措置が終わる2024年3月末までは2年を切っており、まだ未取得の整備事業者では早期の認証取得が求められそうだ。

パターン別の認証件数は、運行補助装置の新規申請が電子制御装置整備のみを行う「パターン2」で442件、分解整備と電子制御装置整備の両方を行う「パターン3」で477件、分解整備のみを行う「パターン1」からパターン3への変更申請が3万2800件だった。自動運行装置はパターン3への変更申請のみで209件。両装置のパターン3を合計した件数は3万3486件だった。

#特定整備の普及状況 #経過期間終了まで残り2年

日刊自動車が、添付表の「電子制御装置の認証件数」として報じている。これは、いわゆる「特定整備」の件数と記せば云いものを、まったく混乱してくるところだ。

全国の認証工場数は約92千工場で、この特定整備認証数は約34千だから、普及率は約37%だと判る。

何れにしても、正直拙人個人的には、その主旨や意味の判らない制度と疑問を思うところでもあるが、既に法案成立して動いている以上、自動車整備業を続けて行くのであれば取らなくてはならない認証資格であろう。

つまり、経過処置を経た2024/4/1以降は、特定認証を受けていない認証もしくは指定工場は、電子制御装置の認証を取得しなければ、点検および車検のOBD点検や各種運転支援装置の整備がまっとうできないことになってしまう。

補記 特定整備制度の概要(従来の分解整備を特定整備に改める)

2020/4/1施行の車両法改正は自動運転の実現に向けた法制度を整えることが目的となる。国は自動運転車の開発を促し、実用化と普及を後押ししながら、メーカーの設計・製造段階からユーザーの使用段階において、自動運転車の安全性を一体的に確保するための法制度として4月1日より施行する。

特定整備は、緊急自動ブレーキやレーンキープアシストなどを装着した車両、そして今後登場する自動運転車(レベル3以上)の使用段階における安全性を確保するための制度となる。

具体的には、従来の分解整備の対象だった原動機や制動装置など7つの装置に、自動運転の実現につながる「自動運行装置」を追加するとともに、カメラやミリ波レーダーなどの取り外しを伴わず、作動に影響を及ぼす整備、改造にまで定義を拡大。さらに名称を「分解整備」から「特定整備」に変更する内容となっている。

そして、新たに特定整備の対象作業「電子制御装置整備」となるのが、エーミング、カメラやミリ波レーダーが装着されたフロントバンパー&グリルの脱着とフロントガラスの脱着だ。これらの作業を行うための新たな認証資格が「電子制御装置整備認証」となる。

認証パターンは3つ

➀現在の分解整備だけを行う→パターン1

②電子制御装置整備だけを行う→パターン2

③分解整備と電子制御装置整備の両方を行う→パターン3

パターン2は車体整備事業者や補修用ガラス事業者、フルパッケージとなるパターン3はディーラーや専業整備工場の取得を見込んでいる。

特定整備制度は4月1日から始まるが、国交省は整備事業者が電子制御装置整備認証を取得するための準備期間として、2024年4月1日まで4年間の経過措置を設ける。

----------------------------------------------------------------

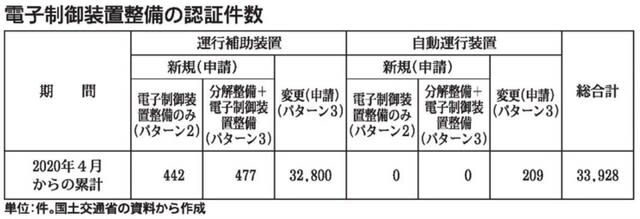

電子制御装置の認証件数

日刊自 2022/4/16

国土交通省がまとめた電子制御装置整備の累計認証件数は、3月末までの2年間で3万3928件だった。内訳は運行補助装置が3万3719件、自動運行装置が209件となる。認証取得率は整備事業者全体の3割強になるとみられる。

運輸局別の認証件数は関東の6663件、中部の6439件、近畿の4721件の順に多い。特定整備制度の経過措置が終わる2024年3月末までは2年を切っており、まだ未取得の整備事業者では早期の認証取得が求められそうだ。

パターン別の認証件数は、運行補助装置の新規申請が電子制御装置整備のみを行う「パターン2」で442件、分解整備と電子制御装置整備の両方を行う「パターン3」で477件、分解整備のみを行う「パターン1」からパターン3への変更申請が3万2800件だった。自動運行装置はパターン3への変更申請のみで209件。両装置のパターン3を合計した件数は3万3486件だった。

#特定整備の普及状況 #経過期間終了まで残り2年