バスカタログから見る燃費率表示の不思議

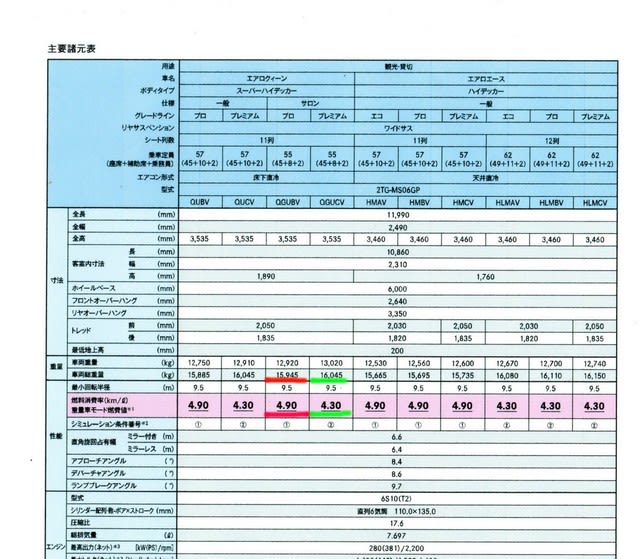

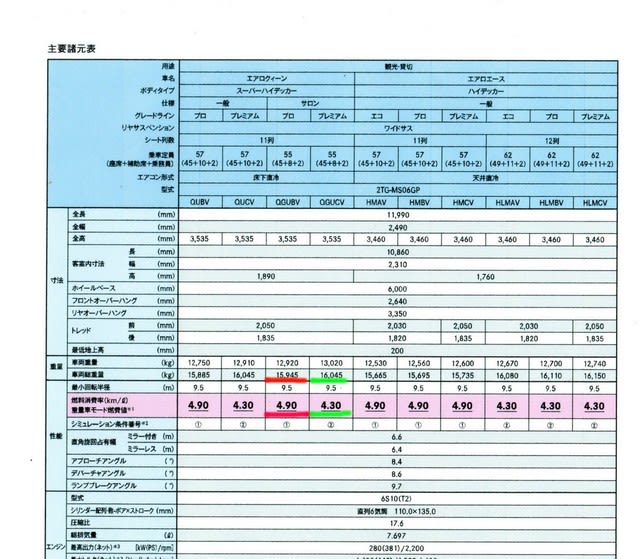

これは現行型「ふそう大型バス」のカタログを見ていて、記載の燃費率表示について不思議と感じたことを紹介してみたい。その不思議とは以下の様な内容なのだ。(写真1、2)

現行型「ふそう大型バス(エアロクイーンとエアロエース)」については、総て同一エンジン(6S1D(T2)+8速AMT+ファイナルギヤ比4.444、タイヤサイズ(295/80R22.5)と、エンジンとパワートレーンは総て共通となっている。しかし、各種グレード仕様や乗車定員などにより。最大積載重量(GVW)は、最低15,080kg から最大16,150kg までと1,070kg の上下がある。この中で・・・

・カタログに表示される燃費は、16トンを境に、4.9km/L と4.3km/L の2種類だけなのだ。つまり、16トン超車は16トン未満車の約88%と燃費が落ちる。(12%悪化している)

・16トンを境に最も近似値となるGVW車で15,945kg車と16,045kg車では、100kgしか違わないのに燃費が12%悪くなるのか?

なんてことを思った次第だ。100kgといえば人間2名程度だろうが、これで燃費が12%悪化するとは考えられないだろうということだ。

そんなことで、メーカーの相談室に問い合わせたところ、16トンを境に、それぞれの代表車種だけの燃費を計測(実際には計算値)し、その他はそれを準用しているという話しであった。

そもそも隔年で実施されている燃費達成基準の目標値が、重量車についてはGVW6トン以上は2トン区切りで、その時の最良車(トップランナー)をベースに目標値を設定している。従って今回のふそう大型バスで【平成27年度重量車燃費基準+15%達成】という記述も、16トンを境に目標値が異なるので、それぞれ達成しているということなのだろう。

なお、調べていて重量車の燃費計測とは、そもそも小型車の様にシャシダイナモ台上で排ガス検査と共に排出されるガス成分総量から燃費を計測する手法(カーボンバランス法)ではなく、コンピューターシミュレーションで再現する手法をとっているとのこと。この理由は、重量車ではそもそも台上計測機が大きくコストを要すとか、軸数だとか荷台架装違いへの対応が困難だとかの理由でその様な採用となったとのことだ。

この重量車の燃費基準と個別燃費のそれぞれの計算値は、次の様な概略で計算されるという。まず、エンジン単体の燃費実測を行い燃費マップデータを作成する。それと、車両総重量やその他代表車両車両の車両諸元を利用し、燃費シミュレーションプログラムで計算するということだ。なお、走行モードとしては、次の2つを持ち、それぞれの値を各車両の区分毎に走行比率を設定しているというものだ。(写真3)

①JE05モードと呼ばれる、渋滞路や都市内高速を模擬した走行モードで、走行時間1,830秒平均車速27.3kmだという。

②都市間高速走行モードと呼ばれる、高速道における上り下りを加味した車速80km/h一定での走行モードで、走行時間3,100秒、車速は80km/h一定での上り下り(つまりアクセルの踏み方や変速が生じる)だという。

という様なことが判った次第だが、燃費計測などは例え実車で実走で行ったとしても、天候や路面状況などの要因でバラツクだろうし、何よりも一定の再現性が必要となれば、台上テストも先のシミュレーション推定も止むをえないことだろう。しかし、カタログに先に記したような明らかな不思議として表れるのは、本来の説得力に欠けると見てしまうところだ。

追記

今回「ふそう大型バス(エアロクイーンとエアロエース)」のスペック表を見ていて、新たに理解したこととして書き留めておきたい。同クイーンとエースは、スーパーハイデッカーとハイデッカーの違いなのだが、クイーンで全高3,535mm、エースで3,460mmとクイーンが75mm高いに過ぎない。ところが、室内高さを比べると、クイーンが1,890mm、エースが1,760mmとクイーンが130mm高い。また、車両外観より見る(写真4)と、エースはルーフのベースラインより外付けエアコンの外部熱交換器(コンデンサー)の出っ張りが大きく飛び出しているが、クイーンには、その様な出っ張りはない。この理由だが、内部熱交換器(エバポレーター)がエースでは天井実装だが、クイーンでは床下実装だということがカタログから読み取れる。冷媒使用量が、天井で4kg、床下で5kgと、天井より床下が冷媒容量が125%増量されている訳だが、室内容積の増大や冷気ダクトを床下から天井まで導く損失も見込んでのことだろう。しかし、車型によりこの様な高価な付加構成パーツや装着位置を変更するのはコスト的に不利となる訳だが、全高の低減と車両の安定性を最優先させたのだろうと理解した。

これは現行型「ふそう大型バス」のカタログを見ていて、記載の燃費率表示について不思議と感じたことを紹介してみたい。その不思議とは以下の様な内容なのだ。(写真1、2)

現行型「ふそう大型バス(エアロクイーンとエアロエース)」については、総て同一エンジン(6S1D(T2)+8速AMT+ファイナルギヤ比4.444、タイヤサイズ(295/80R22.5)と、エンジンとパワートレーンは総て共通となっている。しかし、各種グレード仕様や乗車定員などにより。最大積載重量(GVW)は、最低15,080kg から最大16,150kg までと1,070kg の上下がある。この中で・・・

・カタログに表示される燃費は、16トンを境に、4.9km/L と4.3km/L の2種類だけなのだ。つまり、16トン超車は16トン未満車の約88%と燃費が落ちる。(12%悪化している)

・16トンを境に最も近似値となるGVW車で15,945kg車と16,045kg車では、100kgしか違わないのに燃費が12%悪くなるのか?

なんてことを思った次第だ。100kgといえば人間2名程度だろうが、これで燃費が12%悪化するとは考えられないだろうということだ。

そんなことで、メーカーの相談室に問い合わせたところ、16トンを境に、それぞれの代表車種だけの燃費を計測(実際には計算値)し、その他はそれを準用しているという話しであった。

そもそも隔年で実施されている燃費達成基準の目標値が、重量車についてはGVW6トン以上は2トン区切りで、その時の最良車(トップランナー)をベースに目標値を設定している。従って今回のふそう大型バスで【平成27年度重量車燃費基準+15%達成】という記述も、16トンを境に目標値が異なるので、それぞれ達成しているということなのだろう。

なお、調べていて重量車の燃費計測とは、そもそも小型車の様にシャシダイナモ台上で排ガス検査と共に排出されるガス成分総量から燃費を計測する手法(カーボンバランス法)ではなく、コンピューターシミュレーションで再現する手法をとっているとのこと。この理由は、重量車ではそもそも台上計測機が大きくコストを要すとか、軸数だとか荷台架装違いへの対応が困難だとかの理由でその様な採用となったとのことだ。

この重量車の燃費基準と個別燃費のそれぞれの計算値は、次の様な概略で計算されるという。まず、エンジン単体の燃費実測を行い燃費マップデータを作成する。それと、車両総重量やその他代表車両車両の車両諸元を利用し、燃費シミュレーションプログラムで計算するということだ。なお、走行モードとしては、次の2つを持ち、それぞれの値を各車両の区分毎に走行比率を設定しているというものだ。(写真3)

①JE05モードと呼ばれる、渋滞路や都市内高速を模擬した走行モードで、走行時間1,830秒平均車速27.3kmだという。

②都市間高速走行モードと呼ばれる、高速道における上り下りを加味した車速80km/h一定での走行モードで、走行時間3,100秒、車速は80km/h一定での上り下り(つまりアクセルの踏み方や変速が生じる)だという。

という様なことが判った次第だが、燃費計測などは例え実車で実走で行ったとしても、天候や路面状況などの要因でバラツクだろうし、何よりも一定の再現性が必要となれば、台上テストも先のシミュレーション推定も止むをえないことだろう。しかし、カタログに先に記したような明らかな不思議として表れるのは、本来の説得力に欠けると見てしまうところだ。

追記

今回「ふそう大型バス(エアロクイーンとエアロエース)」のスペック表を見ていて、新たに理解したこととして書き留めておきたい。同クイーンとエースは、スーパーハイデッカーとハイデッカーの違いなのだが、クイーンで全高3,535mm、エースで3,460mmとクイーンが75mm高いに過ぎない。ところが、室内高さを比べると、クイーンが1,890mm、エースが1,760mmとクイーンが130mm高い。また、車両外観より見る(写真4)と、エースはルーフのベースラインより外付けエアコンの外部熱交換器(コンデンサー)の出っ張りが大きく飛び出しているが、クイーンには、その様な出っ張りはない。この理由だが、内部熱交換器(エバポレーター)がエースでは天井実装だが、クイーンでは床下実装だということがカタログから読み取れる。冷媒使用量が、天井で4kg、床下で5kgと、天井より床下が冷媒容量が125%増量されている訳だが、室内容積の増大や冷気ダクトを床下から天井まで導く損失も見込んでのことだろう。しかし、車型によりこの様な高価な付加構成パーツや装着位置を変更するのはコスト的に不利となる訳だが、全高の低減と車両の安定性を最優先させたのだろうと理解した。