ロータリーエンジンとは、ドイツのヴァンケル博士が発明し、同国のNSU社が一定の実用化したと称するパテントをマツダが ?して、ほぼ40年を経る型式のエンジンです。このNSU社のパテント購入は、世界中で100社に近いエンジンメーカーが購入した様ですが、大々的な市販車として実用化したのはマツダだけです。それだけ、マツダの技術力に高いものがあったものであり、開発時の苦労談はNHK・プロジェクトXでも紹介されましたが、開発総指揮者の山本健一氏を含む47士達と共に、語り継がれて行くのでしょう。

?して、ほぼ40年を経る型式のエンジンです。このNSU社のパテント購入は、世界中で100社に近いエンジンメーカーが購入した様ですが、大々的な市販車として実用化したのはマツダだけです。それだけ、マツダの技術力に高いものがあったものであり、開発時の苦労談はNHK・プロジェクトXでも紹介されましたが、開発総指揮者の山本健一氏を含む47士達と共に、語り継がれて行くのでしょう。

このプロジェクトXという番組で知った、山本健一 氏の「眉間の傷を怖れるな」という言葉は記憶に残るものです。つまり、失敗を怖れないで果敢に挑戦して行けという意味ですが、私も50年ちょっとを生きてきましたが、何時も廻りを見回しおっかなびくっりと行動する者達ばかりで、身を庇うことに掛けては眉間どころか、ちょっとした打撲でさえ怖れる逃げ回る奴の多いことには嘆きます。

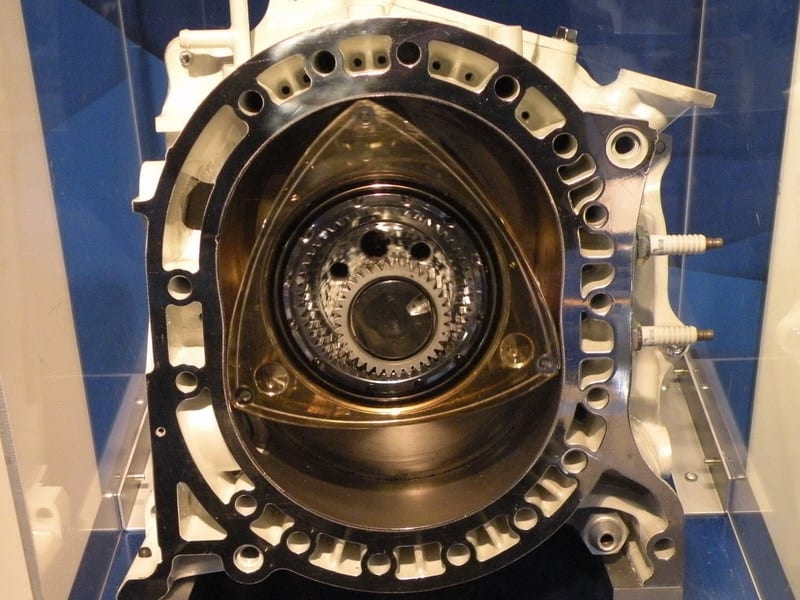

さて、ローターリーエンジンそのものには、それ程の思い入れはありませんが、レシプロエンジンとは異なる内燃機関として、今後も継続的な発展が望まれると思っています。そんな中、マツダでは従来、10A型、12A型、13B型等の排気量の異なるロータリーエンジンを作って来ましたが、これらは総て同型のまゆ型(ローターハウジング)を持つもので、ハウジング(およびローター)の厚さのみを変えることで、排気量を変更していたそうです。また、量販車としては、ユーノス・コスモのみ3ローターエンジンとして生産されましたが、後は総て2ローターエンジンです。

ロータリーエンジンをレシプロエンジンに例え ると、ローターの厚さがピストン径に相当し、ハウジングの大きさ、つまりエキセントリックシャフトの偏心量がストロークに相当するのだと思います。このボア×ストローク比を、マツダでは変更しようとする予定であることがアナウンスされています。

ると、ローターの厚さがピストン径に相当し、ハウジングの大きさ、つまりエキセントリックシャフトの偏心量がストロークに相当するのだと思います。このボア×ストローク比を、マツダでは変更しようとする予定であることがアナウンスされています。

想像するにローターハウジング内のまゆ型形状(エピトロコイド曲線)を加工するには、そのノウハウや生産治具等に相当なコストを要しているのでしょう。それを一新して、一回り大きいローターハウジング内面として、レシプロエンジンで云えばロングストローク化することで、出力および燃費特性がどの様に改善されるのか期待されるところであると思います。

追記

下の写真はルマン優勝マシンの4ローターエンジンです。ロータリーエンジンは、サイドハウジング+ローターハジング+サイドハウジングが積み木の様に重なった構造ですから、エキセントリックシャフトさえ伸ばして行ければ、多ローター化が可能となります。なお、ロータリーエンジンでは燃焼室形状が扁平でアンチノック性が高い利点もありますが、S/V比が高く熱損失が大きいことや、火炎伝播の遅延による効率低下が生じ易い点があります。ですから市販ロータリーエンジンでは、2プラグ化が施されていますが、レーシングエンジンでは、3プラグされているところも注目点と感じます。